Наблюдая на досуге карты связанности всяких радиолюбительских сетей и сервисов, местный автор вдруг осознал, что карты-то не без белых пятен. Контуры которых примерно повторяют очертания Страны и Монголии. Но если от людей, чей летний рацион включает тарбаганов, многого ожидать вряд ли стоит, то вот технический уровень населения осколков империи вызывает лишь сожаление.

Наблюдая на досуге карты связанности всяких радиолюбительских сетей и сервисов, местный автор вдруг осознал, что карты-то не без белых пятен. Контуры которых примерно повторяют очертания Страны и Монголии. Но если от людей, чей летний рацион включает тарбаганов, многого ожидать вряд ли стоит, то вот технический уровень населения осколков империи вызывает лишь сожаление.Ретроволынка 151 палаты.

Самые популярные товары с Али по лучшей цене:

Будильник с эмитацией восхода солнца 2238 руб.

FM/MW/SW приемник 1620 руб.

Фляжка нержавсталь, 200 ml 382 руб.

Ретроволынка 151 палаты.

Всякого хлама

Хватить должно хомяку

На радиосвязь.

Чем мы тут занимаемся.

Местный автор имеет необычное хобби собирать из подручных материалов и чего попало локальную КВ связь на условные 100 км. Что хоть и безобидно, но привлекает внимание санитаров. А потому для конспирации применяется широко известная в узких кругах абстракция «151 палата». В рамках которой можно невозбранно, но с осторожностью оперировать терминами «тактической» радиосвязи, с умным видом наводя тень на плетень.

Новый опус, повествующий о сотворении очередного кирпича, умеющего общаться с себе подобной железякой на 100 км, приурочим к сезону весеннего обострения. Всего же таких саг пока что сложено две штуки:

- SSB КВ радиостанция 151 палаты.

- КВ модем для цифровых видов связи «Волынка 151 палаты».

Пошедшим по ссылкам понадобится мужество. Там 2 тома «Войны и мира».

Но есть и совсем лёгкое, почти развлекательное чтиво сходной тематики:

- End Fed антенна на диапазон 80 метров.

- End Fed несимметричный диполь на тот же диапазон.

Весь указанный диайвай обильно иллюстрирован мыслями и картинками, обучая любого желающего строить QRPP приёмопередатчики буквально из мусора, всего за 1000 японских иен. Причём параметры таких поделок, как ни странно, весьма достойные.

Как Вы уже понимаете, на достигнутом мы точно не остановимся.

Так что вот Вам устрашающее оглавление:

«Ретро-Волынка 151 палаты», оглавление.

- Глава 1. Концепция, материалы и технологии.

- §1.1 Предшествующий опыт.

- §1.1.1 Короткие (местные) радиотрассы.

- §1.1.2 Радиотрассы средней дальности.

- §1.1.3 Протяжённые радиотрассы.

- §1.2 Причины и суть челенджа с Ретро.

- §1.3 Необходимые поправки к концепции «Волынки».

- §1.3.1 Сужение полосы пропускания тракта.

- §1.3.2 Выбор между LSB и USB.

- §1.3.3 Добавление телеграфного режима.

- §1.3.4 Оценка необходимой мощности.

- §1.4 Можно ли обойтись без приборов?

- §1.4.1 Вспомогательная оснастка.

- §1.5 Комплектующие: Выбор ОУ.

- §1.1 Предшествующий опыт.

- Глава 2. Конструирование приёмного тракта.

- §2.1 Основной УНЧ с глубокой АРУ.

- §2.2 Предусилитель.

- §2.3 ВЧ тракт на аналоговых ключах SN74HC4066.

- §2.3.1 Рабочий прототип.

- §2.3.2 Кварцевый гетеродин на ключе SN74HC4066N.

- §2.3.3 Смеситель на ключах SN74HC4066N.

- §2.3.4 О рабочей точке ключей смесителя.

- §2.4 Фильтр основной селекции.

- §2.4.1 Лестничный фильтр.

- §2.4.2 Согласование кварцевого фильтра на концах.

- §2.4.3 Подбор кварцев.

- §2.5 Принципиальная схема приёмного тракта.

- §2.6 Стоимость приёмного тракта.

- Глава 3. Конструирование передающего тракта.

- §3.1 DSB модулятор.

- §3.1.1 Диоды для DSB модулятора.

- §3.1.2 Трансформаторы DSB модулятора.

- §3.1.3 Усилитель сигнала гетеродина.

- §3.2 ВЧ часть передатчика.

- §3.2.1 Излучаемый спектр.

- §3.3 НЧ часть передатчика.

- §3.4 Добавление режима CW.

- §3.5 Схема управления.

- §3.6 Измеритель SWR (КСВ).

- §3.6.1 Схема управления мультиплексором.

- §3.6.2 Многоцветный индикатор.

- §3.6.3 Индикатор напряжения аккумулятора.

- §3.6.4 Стоимость блока индикации.

- §3.7 Принципиальная схема передающего тракта.

- §3.8 Стоимость передающего тракта.

- §3.1 DSB модулятор.

- Глава 4. Изготовление Ретроволынки.

- §4.1 Печатная плата передатчика.

- §4.2 Печатная плата приёмника.

- §4.3 Настройка приёмного тракта.

- §4.4 Настройка передающего тракта.

- §4.4.1 Согласование кварцевого фильтра с драйвером.

- §4.4.2 Перекрытие АЧХ трактов приёма и передачи.

- §4.4.3 Настройка НЧ тракта передатчика.

- §4.4.4 Выбор рабочего уровня звука.

- §4.4.5 Настройка уровня срабатывания VOX.

- §4.4.6 Контроль линейности передающего тракта.

- §4.4.7 Настройка CW режима.

- §4.4.8 Измеритель SWR и мощности.

- §4.5 Оформление модема в корпус.

- §4.5.1 Разъёмы.

- §4.5.2 Кнопки.

- §4.5.3 Межплатные соединения.

- §4.5.4 Стоимость фурнитуры.

- §4.5.5 Внешний вид.

- §4.6 Контроль характеристик модема.

- §4.6.1 Устранение влияния передатчика на приёмник.

- §4.6.2 Уровень выходного сигнала.

- §4.6.3 Реальная чувствительность.

- §4.6.4 Подавление зеркального канала.

- §4.6.5 Контроль выходного сопротивления передатчика.

- §4.6.6 Напряжение питания и выходная мощность.

- §4.6.7 Индикатор напряжения батареи питания.

- §4.6.8 Градуировка шкалы SWR индикатора.

- §4.6.9 Градуировка измерителя мощности.

- §4.7 Эфирные испытания.

- §4.7.1 Излучаемый спектр.

- §4.7.2 Стабильность частоты передатчика.

- §4.7.3 Стабильность частоты приёмника.

- §4.7.4 Излучение гетеродина в антенну.

- §4.8 Характеристики цифрового модема.

- §4.9 Итог диайвая.

- §4.10 Про «цифру» без компьютера.

Глава 1. Концепция, материалы и технологии.

§1.1 Предшествующий опыт.

Практическая радиосвязь (но не радиолюбительская «по прохождению», и уж тем более не профессиональная со сменой трёх-четырёх разных частот на протяжении суток, а предельно бюджетная точка-точка на 100-200 км с фиксированной частотой в диапазоне 80 м) подчиняется теории, основные закономерности которой хорошо бы представлять.

Воспользуемся сервисом предсказания прохождения для радиотрасс.

Эмпирически найдено, что при указании мощности 1W, вида модуляции CW, и наихудших условий приёма (зашумлённость -139 dBW), количественная оценка сервисом возможности связи между двумя точками соответствует работе на самоделке низкободовой модой (типа THORµ) на мощности 1.5-2W. Антенны на передающей и приёмной стороне в сервис подставляются реальные, какие есть по факту.

Однако есть ряд нюансов, поначалу не вполне очевидных.

§1.1.1 Короткие (местные) радиотрассы.

Если использовать в качестве контрольных точек web-SDR приёмники, для парочки ближних трасс (оказались доступны с дальностью 68 и 170 км) актуальны такие вероятности установления связи в разное время суток:

| NO14NU to NO14TH: 69 km (CW 1W, dipole 40m, ASL 30m, -139 dBW) | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Jan | ||||||||||||||||||||||||

| Feb | ||||||||||||||||||||||||

| Mar | ||||||||||||||||||||||||

| Apr | ||||||||||||||||||||||||

| May | ||||||||||||||||||||||||

| Jun | ||||||||||||||||||||||||

| Jul | ||||||||||||||||||||||||

| Aug | ||||||||||||||||||||||||

| Sep | ||||||||||||||||||||||||

| Oct | ||||||||||||||||||||||||

| Nov | ||||||||||||||||||||||||

| Dec | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

| NO14NU to NO13TI: 170 km (CW 1W, dipole 40m, Multiband dipole, -139 dBW) | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Jan | ||||||||||||||||||||||||

| Feb | ||||||||||||||||||||||||

| Mar | ||||||||||||||||||||||||

| Apr | ||||||||||||||||||||||||

| May | ||||||||||||||||||||||||

| Jun | ||||||||||||||||||||||||

| Jul | ||||||||||||||||||||||||

| Aug | ||||||||||||||||||||||||

| Sep | ||||||||||||||||||||||||

| Oct | ||||||||||||||||||||||||

| Nov | ||||||||||||||||||||||||

| Dec | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

Конретно таких графиков онлан-сервис не рисует, но местный автор умеет в парсинг, так что будем смотреть на науку в наиболее её наглядном виде.

Время из UTC для удобства сразу переведено в декретное.

В местной локации оно на час больше астрономического, что заметно.

Картинки качественно совпадают, и это очень хорошо. На интересующих нас дистанциях появление какой-либо специфики полезным не будет.

Здесь мы с очевидностью наблюдаем картину, характерную для зенитного излучения, в частности, поглощение радиоволн ионизированным слоем D в послеполуденное время. Длина радиотрасс в обоих случаях исключает иной механизм распространения, кроме зенитного.

Как видим, при ближней связи на удалениях 100~200 км диапазон 80м является ярко выраженным дневным, но только зимой. В остальные сезоны он сумеречный, хотя летом тоже есть ближнее дневное прохождение.

Если поелозить мышом над клеточками, всплывающая подсказка предъявит вероятность связи «R» в процентах, а так же силу сигнала «S» в dBm. Ещё показывается «M» - вероятность того, что максимально применимая частота (МПЧ) выше той, для которой делается прогноз (это важно).

Но картинки не совсем корректны, так как предполагают использование штатно подвешенной антенны дальней связи. У нас обратная задача, и антенна вывешивается низко, на высоте четырёх-пяти метров, для работы через зенитное излучение. Соответственно, обе картинки должны быть более насыщенного красного цвета.

Если же оперировать имеющимися цветами, то при R>75% и выше связь обычно есть. При R<70% она имеет обыкновение пропадать.

Замена моды THORµ на OLIVIA 16-125 позволяет работать даже с жёлтыми клетками, с вероятностями от 65%. Выпадает только несколько полуденных часов в весенне-осенний сезон.

При типичной чувствительности web-SDR около 0.5 µVrms, которая бывает весьма неодинаковой, достаточно мощности 50 mW на 100-км дистанции, и 100 mW на 200-км.

§1.1.2 Радиотрассы средней дальности.

Для дистанций 300-400 км сервисом прогнозирования прохождения можно пользоваться без коррекции в уме насыщенности красного цвета:

| NO14NU to NO33QT: 299 km (80m, CW 1W, dipoles 40m - 20m, -139 dBW). | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Jan | ||||||||||||||||||||||||

| Feb | ||||||||||||||||||||||||

| Mar | ||||||||||||||||||||||||

| Apr | ||||||||||||||||||||||||

| May | ||||||||||||||||||||||||

| Jun | ||||||||||||||||||||||||

| Jul | ||||||||||||||||||||||||

| Aug | ||||||||||||||||||||||||

| Sep | ||||||||||||||||||||||||

| Oct | ||||||||||||||||||||||||

| Nov | ||||||||||||||||||||||||

| Dec | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

Тут зенитное излучение уходит не вверх, а под некоторым углом, благодаря чему связь возможна круглосуточно. И да, она хороша - для таких трасс достаточно тех же самых 100 mW.

§1.1.3 Протяжённые радиотрассы.

Предельная дальность связи на 80 метрах одним скачком ограничена 1500-2000 км, на большее энергетики у QRP уже не хватает. Соответственно, дистанции от вдвое-втрое короче предельных до предельных тут условно зовутся дальними радиотрассами, и даже по внешнему виду таблицы вероятностей установления связи отличаются от всего того, что мы видели раньше:

| NO14NU to NO66KA: 629 km (80m, CW 1W, dipoles 40m - 20m, -139 dBW). | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Jan | ||||||||||||||||||||||||

| Feb | ||||||||||||||||||||||||

| Mar | ||||||||||||||||||||||||

| Apr | ||||||||||||||||||||||||

| May | ||||||||||||||||||||||||

| Jun | ||||||||||||||||||||||||

| Jul | ||||||||||||||||||||||||

| Aug | ||||||||||||||||||||||||

| Sep | ||||||||||||||||||||||||

| Oct | ||||||||||||||||||||||||

| Nov | ||||||||||||||||||||||||

| Dec | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

| NO14NU to MO04SW: 1374 km (CW 1W, dipole 40m, AV-680, -139 dBW) | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Jan | ||||||||||||||||||||||||

| Feb | ||||||||||||||||||||||||

| Mar | ||||||||||||||||||||||||

| Apr | ||||||||||||||||||||||||

| May | ||||||||||||||||||||||||

| Jun | ||||||||||||||||||||||||

| Jul | ||||||||||||||||||||||||

| Aug | ||||||||||||||||||||||||

| Sep | ||||||||||||||||||||||||

| Oct | ||||||||||||||||||||||||

| Nov | ||||||||||||||||||||||||

| Dec | ||||||||||||||||||||||||

| Loc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |

Правда, здесь придётся проводить в уме корректировку насыщенности оттенков красного цвета в обратную сторону - связь будет явно хуже, чем обещано. Причина опять-таки в NVIS антенне. Сервис предполагает, что её лепесток диаграммы направленности прижат к горизонту, а по факту он направлен в зенит. Червякам тепло, но вдаль излучается плохо.

600-км дистанция не накладывает каких-либо особых требований. Можно использовать те же цифровые моды, что и для ближней связи. Но мощности уже нужно от 500 до 1000 mW.

На 1400-км дистанции потребуется уже вся мощность 2W. Цифровая мода OLIVIA 32-125 вне конкуренции, но и что-то более высокободовое тоже иногда проходит. Особенно зимой.

К сожалению, такая радиотрасса реализуется только в условиях дальнего ночного прохождения. В месте приёма на сигнал накладывается масса помех, диапазон не пуст, как днём. Буковки можно пересылать, но весьма неспешно.

Тем не менее, с любым из перечисленных выше web-SDR связь устанавливается в любой день, но на протяжении различного периода времени, и в разное время суток. Наименее затейлива местная связь, и как раз ею мы интересуемся.

§1.2 Причины и суть челенджа с Ретро.

Круглосуточная связь «цифрой» на интересующую нас дистанцию 100~300 км получилась, причём из городской локации, с её океаном помех. Теперь было бы логично, не трогая саму концепцию, перекроить схемотехнику девайса под совсем неприхотливую элементную базу.

Зачем?

Электронная промышленность Страны как умерла в начале 90-ых, так и не возродилась. Не стоит ожидать позитива и в обозримом будущем.

Поэтому представим, что современные комплектующие нам уже недоступны. С большим трудом удастся наскрести по сусекам только ОУ и простенькие аналоговые ключи. Вот на них всё и будем собирать.

Это даже символично.

Примерно 40 лет назад В.Т. Поляков начал проповедовать Direct Conversion Radio на примере совершенно примитивных конструкций. Если реализовать их на должном уровне и на детальках тех времён, но тогда казавшихся недоступным хай-эндом, как раз и получим «Ретроволынку».

Так что челендж на сегодня такой: задействуя технологии и комплектующие этак сорокалетней давности, попытаемся сотворить КВ модем для надёжной связи на тактические дистанции. Ну чем не ретро?

Правда, и никаких дистрайптивных технологий тоже не ожидается.

С практической точки зрения цифровой модем несколько специфичен, и уступает ортодоксальной телеграфной радиостанции. Цифра это хорошо и дальнобойно, но морзянка на порядок проще. Ежели совместить то и другое в одном девайсе, пусть и ценой его усложнения, будет замечательно.

§1.3 Необходимые поправки к концепции «Волынки».

Тщательное исследование возможности связи малой мощностью (QRPP) на небольшие расстояния в сотни км на выбранном диапазоне (80 метров) внесло коррективы в изначальные представления об эффективных в таких условиях цифровых модах. Что лучше зафиксировать на аппаратном уровне.

§1.3.1 Сужение полосы пропускания тракта.

Широкая полоса радиоканала по итогам тестов первой версии «Волынки» оказалась совершенно не востребованной. На простой аппаратуре задача связи малой мощностью решается лишь низкободовыми модами. Полосы 200 Hz для этого совершенно достаточно, цифровые моды типа THORµ, JS8Call, OLIVIA XX-125 в неё укладываются.

Регламентом узкополосным модам предписано жить ниже 3.58 MHz.

Тут уместны кварцы для системы цветности NTSC на 3.579545 MHz.

Они доступны и бывают всякие-разные:

§1.3.2 Выбор между LSB и USB.

Идея совмещения диапазонного фильтра с фильтром основной селекции оказалась перспективной. Узкополосный кварцевый фильтр на частоту радиоканала работает замечательно, но содержит многовато кварцев.

Для технологичности кварцевый фильтр исполнялся по топологии QER, что предполагает минимально 8 кварцев как в приёмном, так и передающем трактах. Это кажется шибко сложным, и пугает людей.

На этот раз кварцевый фильтр у нас будет лестничным. В случае узкой полосы он реализуется всего на 3-4 резонаторах, при достаточной крутизне скатов АЧХ. Но есть нюанс.

Лестничные фильтры выше третьего порядка используют несколько разных номиналов конденсаторов, которые следует подбирать весьма точно. Не у всех есть такая возможность. К счастью, для фильтра третьего порядка достаточно только одного номинала, и только потому это наш выбор.

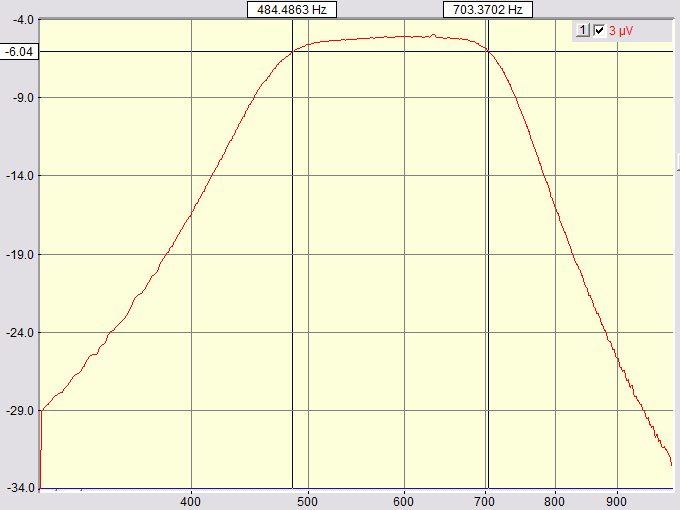

Если спроектировать фильтр с шириной полосы пропускания 200 Hz на трёх NTSC резонаторах в самом распространённом корпусе HS49S «лодочка», чем мы займёмся в своё время, то узрим вот такую картинку.

АЧХ кварцевого фильтра явно ассиметрична, и если центральной частоте фильтра соответствует, к примеру, тон в наушниках 600 Hz, то зеркальный канал расположен на радиочастоте в 1200 Hz левее или правее. Во втором случае подавление зеркального канала получится на 15 dB выше, так что опорный генератор лучше ставить на верхнем скате АЧХ.

При частоте гетеродина выше частоты сигнала получаем инверсию спектра. Рабочая полоса LSB, а не общепринятая для цифровых режимов USB.

Однако связной софт типа FLDIGI, содержащий все полезные нам дигимоды, умеет инвертировать спектр. Потому совместимость с другими станциями не пострадает, ухода от протоколов не случится.

§1.3.3 Добавление телеграфного режима.

Узкополосный приёмо-передающий тракт с полосой в районе 500-700 Hz по низкой частоте по сути является телеграфным, и было бы логично добавить режим CW аппаратно, а не через эмуляцию тем же FLDIGI.

В рамках специфической концепции применения девайса такой шаг просто напрашивается. Ведь компьютерная техника со связным софтом на борту в виде смартфона, планшета или ноутбука может умереть, но возможность слышать ухом и жать рукой точки-тире присуща каждому от рождения.

§1.3.4 Оценка необходимой мощности.

Экспериментально найдено, что при приёме весьма неторопливых буковок через web-SDR на наши 100-200-300 км достаточно мощности 125 mW. По чувствительности SDR обычно весьма хороши, лучше 0.3 µV, или -118 dBm.

Наша поделка совершенно точно не достигнет таких показателей, однако микровольт чутья всё-таки может реализоваться, что составляет -107 dBm.

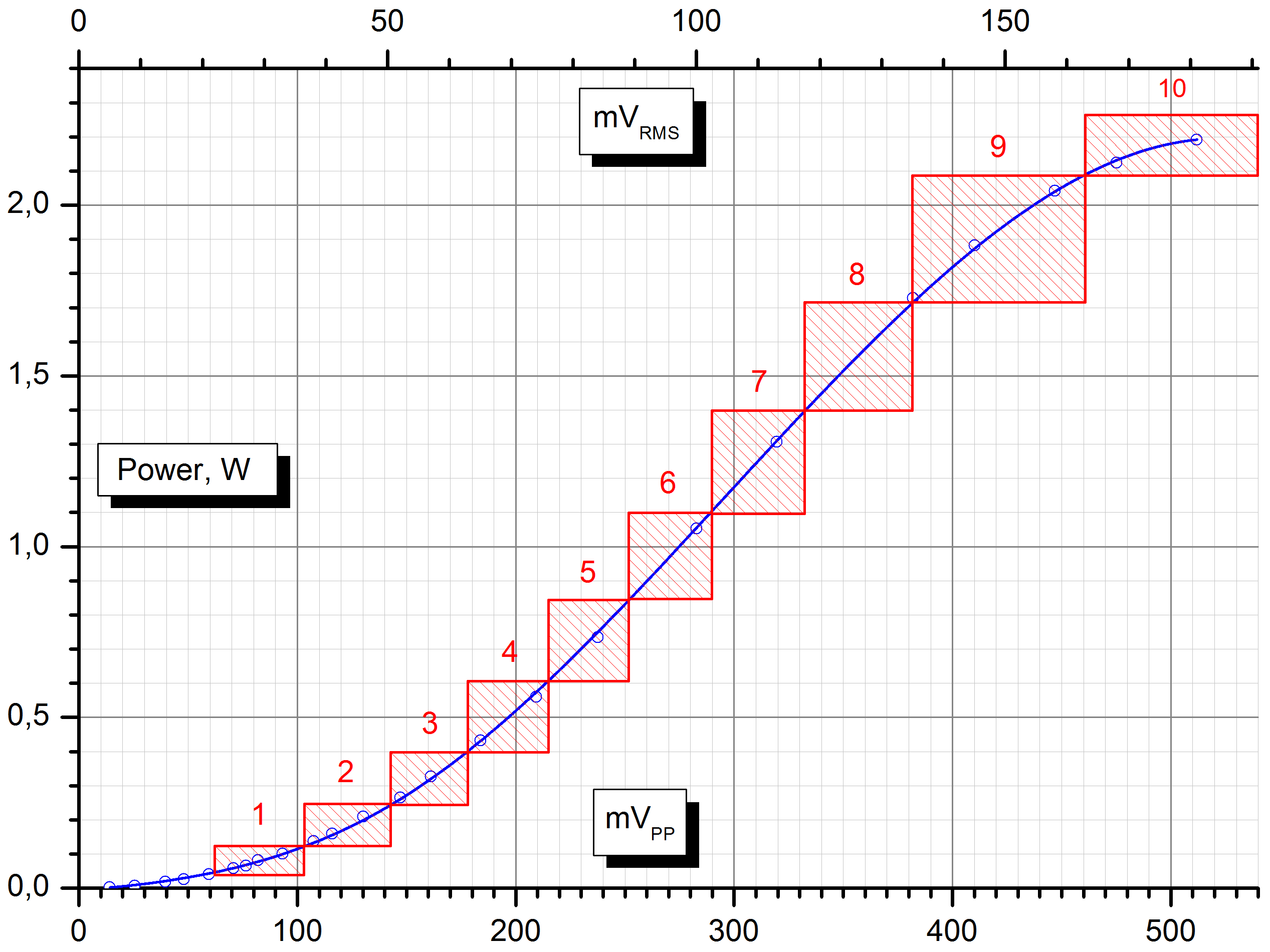

Как понимаем, разница в 11 dB на приёме может быть скомпенсирована повышением мощности передатчика на те же самые 11 dB в случае работы на однотипных самодельных устройствах. 125 mW (21 dBm) таким образом превращаются в 1.6 W (32 dBm), но лучше иметь небольшой запас.

Думается, двух Ватт (33 dBm) будет достаточно.

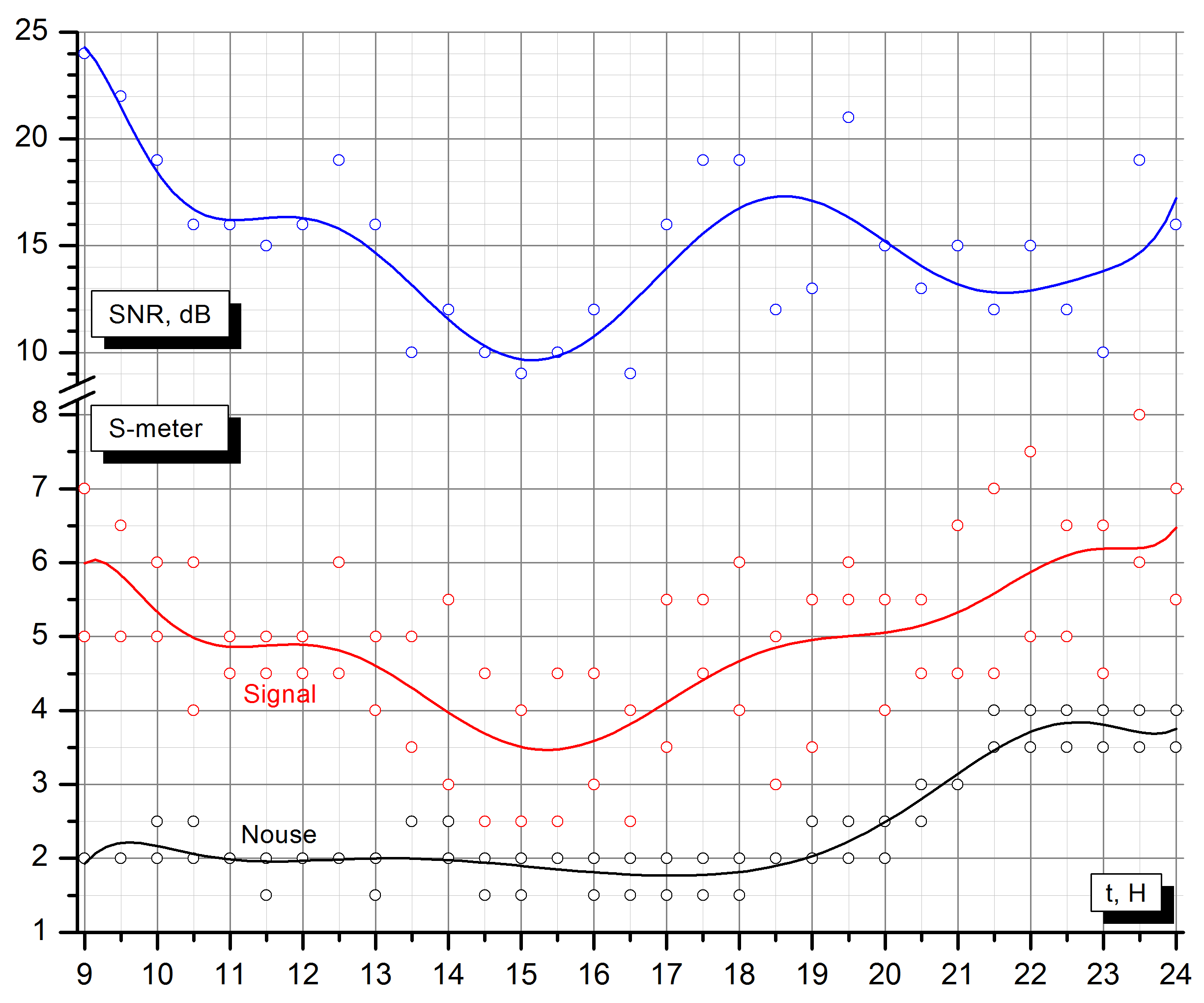

В «волшебные часы» от заката до глубоких сумерек состояние ионосферы способствует местной связи, и SDR, удалённый на 70 км, прекрасно принимает 2.5 mW модой OLIVIA 32-125, а на 300 км можно достучаться ~15 mW той же модой. Микровольтной самоделке хватит и 200 mW. Десятикратный запас по мощности необходим для сглаживания суточных колебаний SNR, экспериментально наблюдавшихся в одной из предыдущих публикаций:

Получается, двух Ватт выходной мощности должно хватить для связи на протяжении большей части суток между двумя однотипными устройствами со скромной чувствительностью не хуже 1 µVrms.

§1.4 Можно ли обойтись без приборов?

Вся приёмо-передающая техника, это в первую очередь радиотракт, вокруг которого и идут пляски. Логично было бы с него и начать, но делать так не следует. Ведь тогда потребуется серьёзная измерительная ВЧ аппаратура.

Целесообразно поступить наоборот, сначала создать НЧ часть радиотракта, а уж потом перейти к ВЧ каскадам, используя для контроля уже имеющийся весьма чувствительный НЧ тракт. В таком случае даже и осциллограф не потребуется. Софт наподобие «Sound Card Oscilloscope», «SpectraLab» или «SpectraPLUS» полностью закрывает собой потребность в измерительной аппаратуре.

Местный автор пользуется «SpectraPLUS» как наиболее функциональным.

Приёмный тракт прямого преобразования можно спроектировать и отладить, руководствуясь только спектральными измерениями, ни разу не надев наушники. Чем мы далее и займёмся, обложившись кучей спектров.

§1.4.1 Вспомогательная оснастка.

Данный параграф носит познавательный характер. Просто чтобы возникло понимание, что, чем и как в опусе замеряется.

Перед постройкой НЧ тракта с микровольтной чувствительностью надлежит позаботиться об испытательном сигнале соизмеримого уровня. Генератор сигналов по современным стандартам обычно имеет выход от 1.4 mVrms до 7.07 Vrms, и с помощью аттенюатора -80 dB мы свои микровольты получим. Проблема в другом.

Крайне сложно подвести к усилителю НЧ сигнал столь малой амплитуды, не загадив его попутно фоном переменного тока и индустриальными помехами. Как вариант, потребуется трансформатор для развязки по «массе» от генератора сигналов, фонящего весьма неслабо. Без трансформатора миссия невыполнима.

Местный автор изыскал качественный трансформатор ТОТ-27.

Проверим его пригодность для интересующего нас диапазона частот.

Сначала убедимся в линейности такого девайса. Соединим последовательно генератор, аттенюатор (его можно включать в схему или исключать из неё), трансформатор, звуковую карту. Звуковая карта возможна совсем простая, но получше встроенных ноутбучных. Зовётся VAB-S17-B, выглядит так:

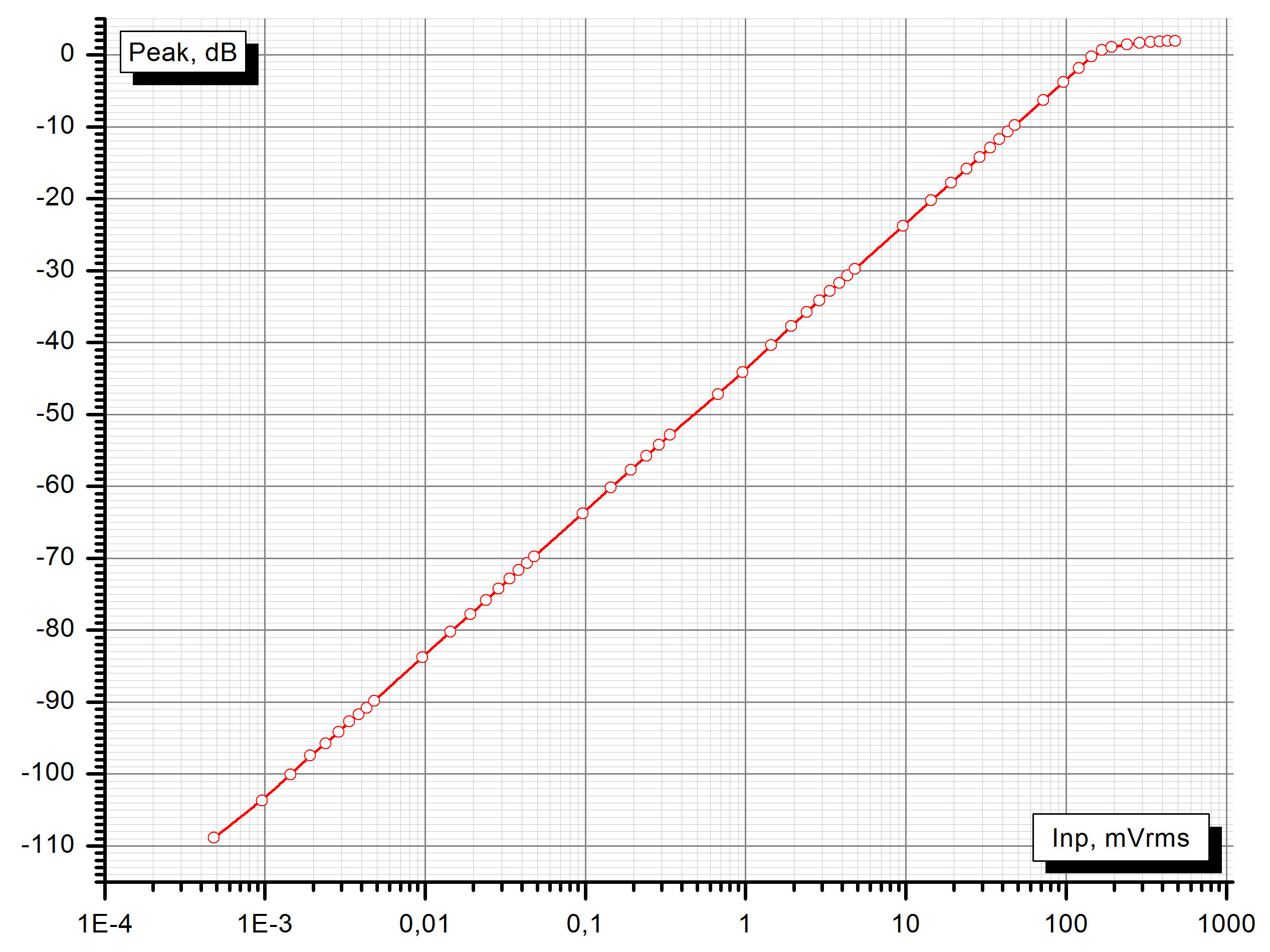

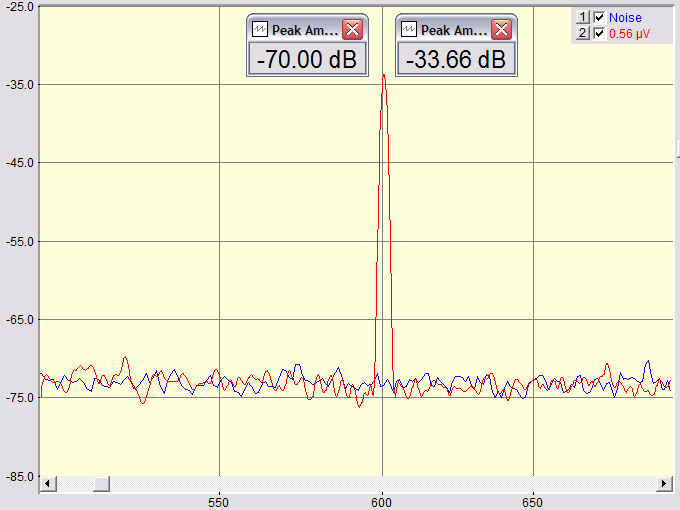

Чтобы достоверно зафиксировать проходную характеристику испытательной оснастки на микровольтах, софт «SpectraPLUS» придётся перевести в режим с накоплением (FFT=131072, Avg=50). На 600 Hz получается так:

Коэффициент передачи трансформатора тут учтён, по горизонтальной оси фигурирует амплитуда сигнала, подведённого именно ко входу звуковой карты, в единицах mVrms.

Из графика можно сделать три вывода:

-

Звуковая карта «Vention VAB-S17-B» в быту весьма хороша.

От 1 µVrms до 100 mVrms она линейна.

Мы видим динамический диапазон не менее 100, а то и 110 dB. -

Больше 130 mVrms на вход звуковой карты подавать нельзя.

Ибо случается компрессия сигнала, выход из линейного режима. Применённый аттенюатор -80 dB тем самым прошёл поверку, ведь часть графика снята с ним, часть без него, но куски линии состыковались идеально, а значит, затухание в цифрах верное.

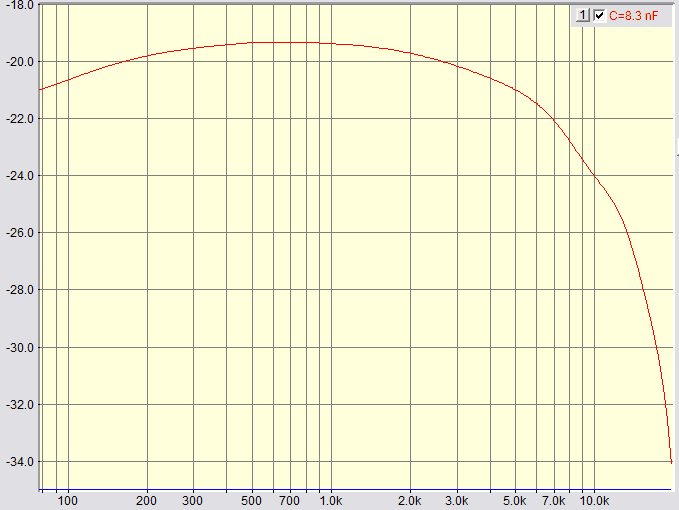

Далее надо посмотреть на полосу пропускания трансформатора и звуковухи.

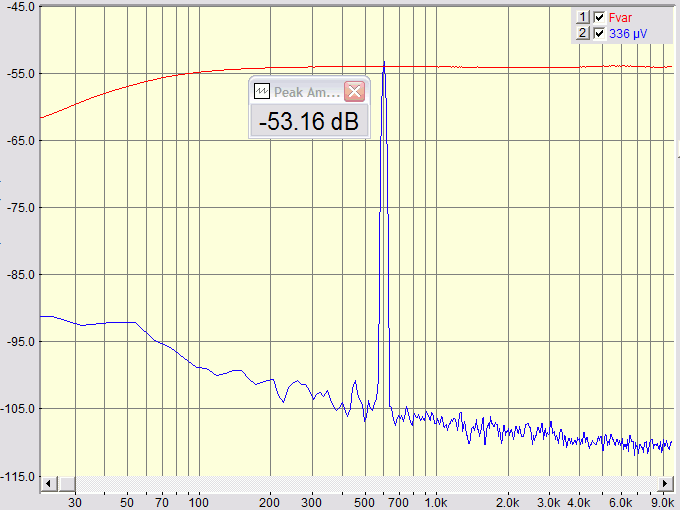

При развёртке участка спектра в 10 кГц за 500 секунд софт «SpectraPLUS» с параметрами FFT=4096 и Avg=200 прорисовывает на графике практически истинную амплитуду входного сигнала, которую дальше можно оценивать в числах. И вот что мы видим:

График синего цвета - шумовая дорожка с истинной амплитудой сигнала.

Красным представлена проходная характеристика трансформатора ТОТ-27.

Даташитом трансформаторов серии ТОТ гарантируется линейность их АЧХ от 300 Hz, но в данном случае что-то весьма похожее на горизонталь мы видим уже начиная от 200 Hz. Для наших нужд этого вполне достаточно. Тестовый сигнал 336 µVrms так же находится в интересном нам диапазоне амплитуд.

Но самое главное, развязка трансформатором дала возможность увидеть звуковой картой сигнал в микровольты и даже менее. Без такой развязки ничего не выйдет, но нам-то нужно.

Резюмируя.

С помощью измерительной оснастки из генератора стандартных сигналов, аттенюатора на 80 dB, трансформатора культовой серии ТОТ и программы «SpectraPLUS» возможно напрямую работать с сигналами от 1 µVrms до 100 mVrms, фиксируя их с достаточной степенью достоверности и без помех.

Отсутствие ГСС в данном случае компенсируется возможностью работы перечисленного выше софта (да и многих других программ) в режиме генератора синусоидального сигнала на выходе звуковой карты.

Если звуковая карта компьютера недостаточно хороша, дело поправимое.

Как видим, дуплексная звуковуха достаточного качества стоит копейки.

§1.5 Комплектующие: Выбор ОУ.

Безусловно, можно было бы извратиться, и построить НЧ тракт чуть ли не на транзисторах серии МП, но это уже перебор, как-нибудь в другой раз. Так что операционный усилитель - наш выбор.

Логично, чтобы он был:

- Малошумящим.

- В удобном для работы корпусе DIP8.

- Мог питаться от 5-6 Вольт.

- Широкий диапазон рабочих температур приветствуется.

Вдруг понадобится работа на морозе.

Табличка самых ходовых и доступных ОУ DIP8 в одинаковой распиновке:

| Чип: | Noise nV/Hz½ | Т,°C: | Umin, V: | Цена, $ |

| OP284EP | 3.9 | -55+125 | ±2.5 | 1.00 |

| LM4562NA | 2.7 | -40+85 | ±2.5 | 0.90 |

| LME49860NA | 2.7 | -40+85 | ±2.5 | 1.15 |

| OPA2134PA | 8 | -40+85 | ±2.5 | 0.40 |

| LM833N | 4.5 | -40+85 | ±4.5 | 0.10 |

| OP275GP | 6 | -40+85 | ±4.5 | 0.60 |

| OP270GP | 3.3 | -40+85 | ±5.0 | 1.15 |

| LM6172IN | 1 | -40+85 | ±5.5 | 0.76 |

| NE5532A | 5 | 0+70 | ±5.0 | 0.07 |

Тут возможен гораздо более длинный перечень ОУ, упомянуты не все.

Автор выбрал OP284F, хотя обычно берут самый доступный NE5532N.

Но OP284F можно питать от весьма низковольтного источника.

Любой из перечисленных ОУ вполне сочетается с концепцией девайса, так как всё оформленное в корпус DIP - это глубокое ретро.

Глава 2. Конструирование приёмного тракта.

Как и запланировано, начнём с конца.

Максимально избегая общения с измерительными приборами.

§2.1 Основной УНЧ с глубокой АРУ.

АРУ обычно ставят лишь для комфорта, чтобы сигналы станций, сильно отличающихся по мощности, принимались с примерно одинаковым уровнем.

Кроме того, можно даже упразднить регулятор громкости.

Как прецедент, некоторые войсковые радиостации его вовсе не имеют.

Мы пойдём намного дальше этого, заглянув в глаза абсурда. У нас не только не будет никакого регулятора громкости, не планируется даже блокировок в приёмном тракте при работе собственного передатчика.

Давайте в рамках минимализма нарисуем предельно простую схемку. Все существующие решения оказались более громоздкими, но работали ничуть не лучше, чем вот этот голый функционал:

Договоримся рабочие решения на схемах тут и далее рисовать чёрным цветом, а идеи или вспомогательную оснастку красить в «баклажан», как это продемонстрировано на рисунке выше.

Неинвертирующий вход ОУ по традиции цепляется к предыдущему каскаду непосредственно, без ненужного разделительного конденсатора и ритуала подтягивания входа к ½ напряжения питания. Предшествующего каскада пока нет, так что возникает нужда в кусочке схемы справа. Второй ОУ чипа надо как-то задействовать - включим его буфером перед звуковой картой.

Как оказалось впоследствии, местный автор переизобрёл уже известное. Нечто подобное практиковалось и ранее:

Какие-либо линеаризующие элементы в цепи АРУ у нас отсутствуют, хотя в принципе возможны. Рукописная архивная схема как раз их обозначает.

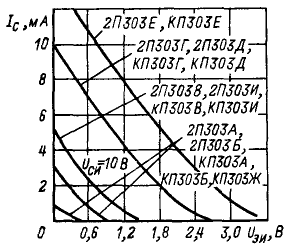

Выбор той или иной буковки у советского полевого транзистора КП303, либо его зарубежного аналога, лучше осуществлять по даташитовскому графику тока стока от напряжения затвора.

В подобной схеме амплитудный детектор даст 1V или немногим больше, и хорошо бы, чтобы этого хватало для полного закрытия транзистора.

Судя по графику, наилучшим образом подходят КП303В и КП303И.

Канал полевого транзистора КП303И при отсутствии напряжения на затворе имеет сопротивление приблизительно 300 Ω, так что начальное усиление каскада около 60 dB. На большом сигнале простейший выпрямитель уводит транзистор в режим высокого сопротивления, в результате чего усиление каскада падает пропорционально росту входного сигнала.

Диоды детектора огибающей НЧ для определённости пусть будут не какие попало, а вполне конкретные, 1N4148. Хотя и какие попало тоже пойдут.

АЧХ корректируется с целью завала частот за полосой пропускания 500-700 Hz выбором соответствующих номиналов емкостей на инверсном входе ОУ 2.2 µF и 220 pF. АЧХ при нескольких уровнях входного сигнала такова:

Софт позволяет совместить на одном графике до шести зависимостей.

Пусть на вход УНЧ подаётся сигнал с такими амплитудами:

- 100,0 µVrms

- 50.00 µVrms

- 24.10 µVrms

- 12.05 µVrms

- 6.000 µVrms

- 3.025 µVrms

В последнем случае пролазит фон 50 Hz вместе с нечётными гармониками с 3 по 9. Если уменьшить входной сигнал, все эти пики вылезут в явном виде.

По уровню кривые отличаются примерно в два раза, или на 6 dB, поэтому в случае линейного усилителя расстояния между зависимостями должны быть одинаковы. Так оно и есть, крайние графики смещены на 30 dB.

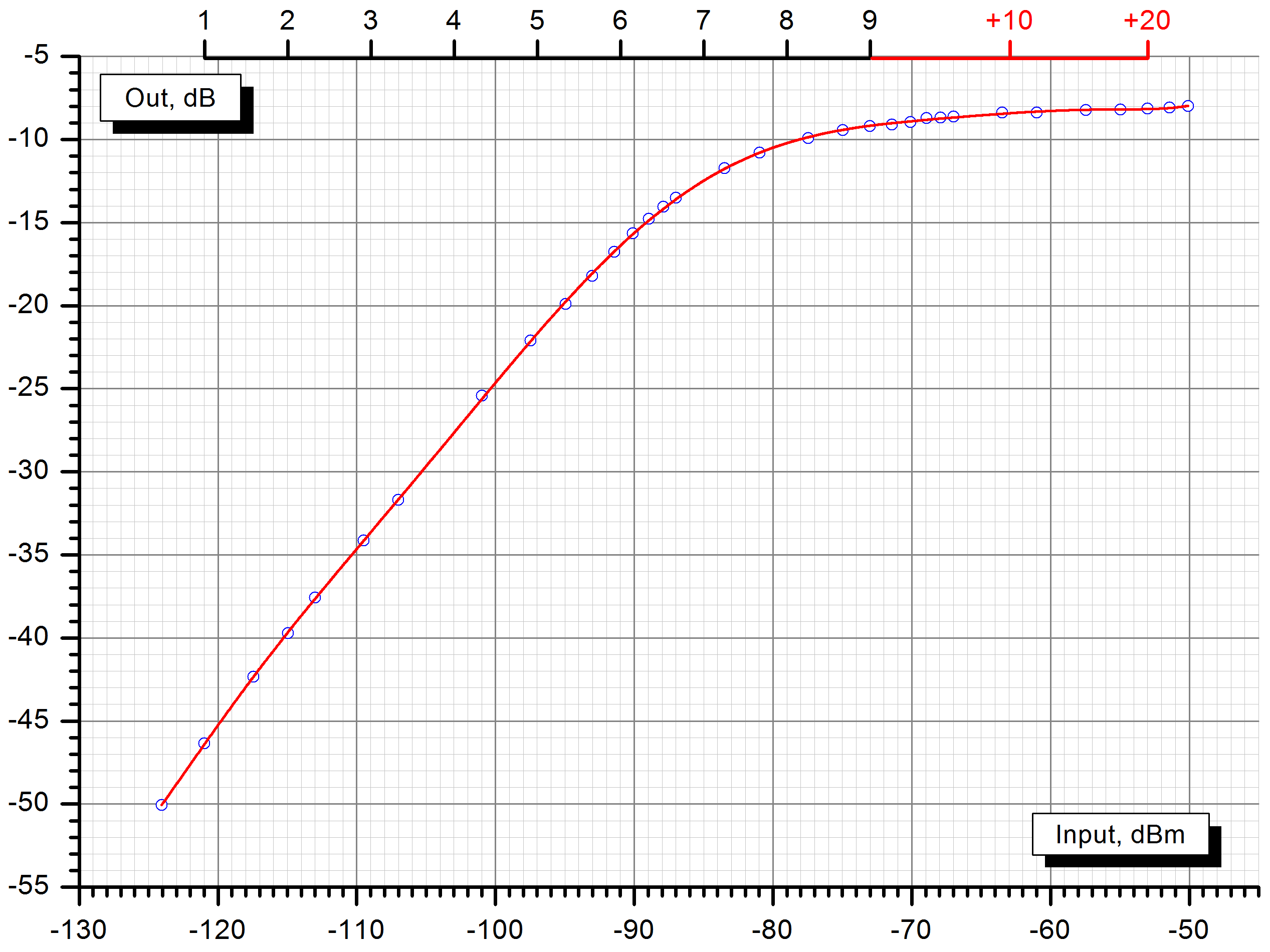

Можно в этом убедиться, сняв проходную характеристику каскада:

По горизонтали отложена амплитуда на входе, от 0.1 µVrms до 100 mVrms.

По вертикали - показания утилиты «Peak Amplitude» софта SpectraPLUS.

Частота измерений 600 Hz, т. е. середина полосы канала 500-700 Hz.

Регулятор усиления звуковой карты поставлен в положение -10 dB с целью отобразить на графике весь динамический диапазон каскада, начиная от уровня шумов, поэтому график сдвинут по вертикальной оси вверх на 10 dB. Как видим, линейная область простирается на 75 dB.

Давайте вспомним, что при испытаниях оснастки в виде трансформатора входной сигнал амплитудой 336 µVrms наблюдался на -53 dB. Ровно там же сейчас по графику можно отсчитать значение входного сигнала 0.42 µVrms, так что усиление каскада составляет 800, или 58 dB.

Несмотря на красивую кривульку с динамическим диапазоном линейной области аж в 75 dB, услышать ухом можно лишь сигнал от -40 dB, или от 2 µVrms в привычных нам единицах. Чувствительность приёмного тракта по-любому должна быть выше, так что двигаемся дальше.

§2.2 Предусилитель.

Перед УНЧ с АРУ потребуется каскад согласования со смесителем, которому лучше всего быть балансным, с парафазным выходом. Мы предварительно договорились делать смеситель на аналоговых ключах.

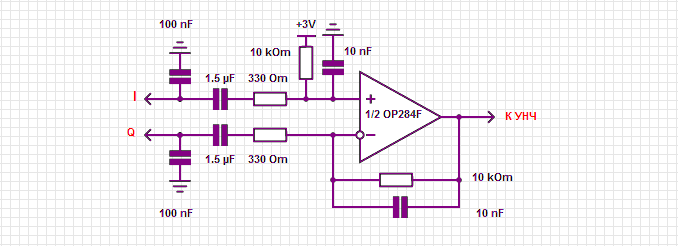

Далее напрашивается полноценный инструментальный усилитель на трёх ОУ, но это громоздко, и в большинстве конструкций можно увидеть вот такую схему, номиналы которой уже скорректированы под АЧХ с полосой пропускания 500-700 Hz, с завалом выше и ниже по частоте:

С входом «Q» у такого разностного дифференциатора всё в порядке, но вот если ровно тот же самый сигнал подать на другой вход, то с АЧХ будет полный швах. А ведь данное решение используется массово.

В таком разе открываем книгу «Аналоговая электроника на операционных усилителях» Пейтона и Волша. По её мотивам получилось так:

После дополнения всем необходимым, тут уже гарантирована одинаковая чувствительность по обоим входам, с идентичностью АЧХ по каждому из них. Да и работает такая конструкция совершенно понятным образом.

Теперь о номиналах.

Проходная характеристика УНЧ точно была линейна до 300 µVrms по входу.

Мы можем назначить эту точку эфирному сигналу любого уровня.

Пусть таким уровнем будет 10 µVrms (S6-S7).

Очевидно, требуется дополнительное усиление в 30 раз. Причём надо бы брать с запасом, ибо пассивный кварцевый фильтр и смеситель обладают потерями. Однако, балансный вход предусилителя с его суммированием противофазных сигналов сразу даёт прирост 6 dB. Вот эти 6 dB и спишем на потери в предшествующем пассивном тракте.

Теперь понятно, почему номиналы резисторов соотносятся как 10 kΩ / 330 Ω. Частное как раз равно 30.

Осталось определиться с АЧХ каскада.

Нам необходим завал частот до 500 Hz, и выше 700.

Ну и раз уж мы открыли умную книжку, утащим оттуда ещё и формулы для привязки точек перегиба АЧХ к оси частот, и дополним их калькулятором, позволяющим варьировать номиналы деталек, сразу наблюдая результат:

Интервал от F2 до F3 должен включать в себя диапазон 500-700 Hz.

Возможно, с некоторым запасом по краям.

Бог не дал нам идеальный ОУ, фигурирующий в теоретических выкладках, так что красивая картинка из учебника выродится в нечто, напоминающее параболу. Но её поведение действительно подчиняется теории. Похоже, номиналу конденсатора C2 сопоставляется частота среза по уровню -3 dB, а это сильно правее от точки перегиба. Что надо учитывать.

Придётся собрать макет с использованием оснастки, выбрав другой отвод первичной обмотки для сохранения коэффициента трансформации 0.48, и провести несколько спектральных измерений:

На входном сигнале 5 µVrms сняты три АЧХ:

Смысл кривых таков:

- Чёрная - уровень шумов.

Есть фон переменного тока и его нечётные гармоники.

На килогерцах видны промышленные помехи, куда без них. - Красная - подключены оба входа «I» и «Q»

- Синяя - подключен только вход «I»

- Зелёная - подключен только вход «Q»

Две последних кривых в идеале должны в точности совпасть, однако при различии емкостей конденсаторов C1 двух каналов, в области низких частот линии расходятся. Надо стремиться их совместить.

АЧХ при балансном включении входов в идеале проходит выше на 6 dB.

Тут наблюдается только 5 dB.

Наш мир оказался не идеален.

Если конденсаторы C1 и C2 подобраны верно, в интересующей нас области частот 500-700 Hz график АЧХ должен иметь плоскую вершину. Так и есть.

А теперь соединим вместе предусилитель с основным УНЧ.

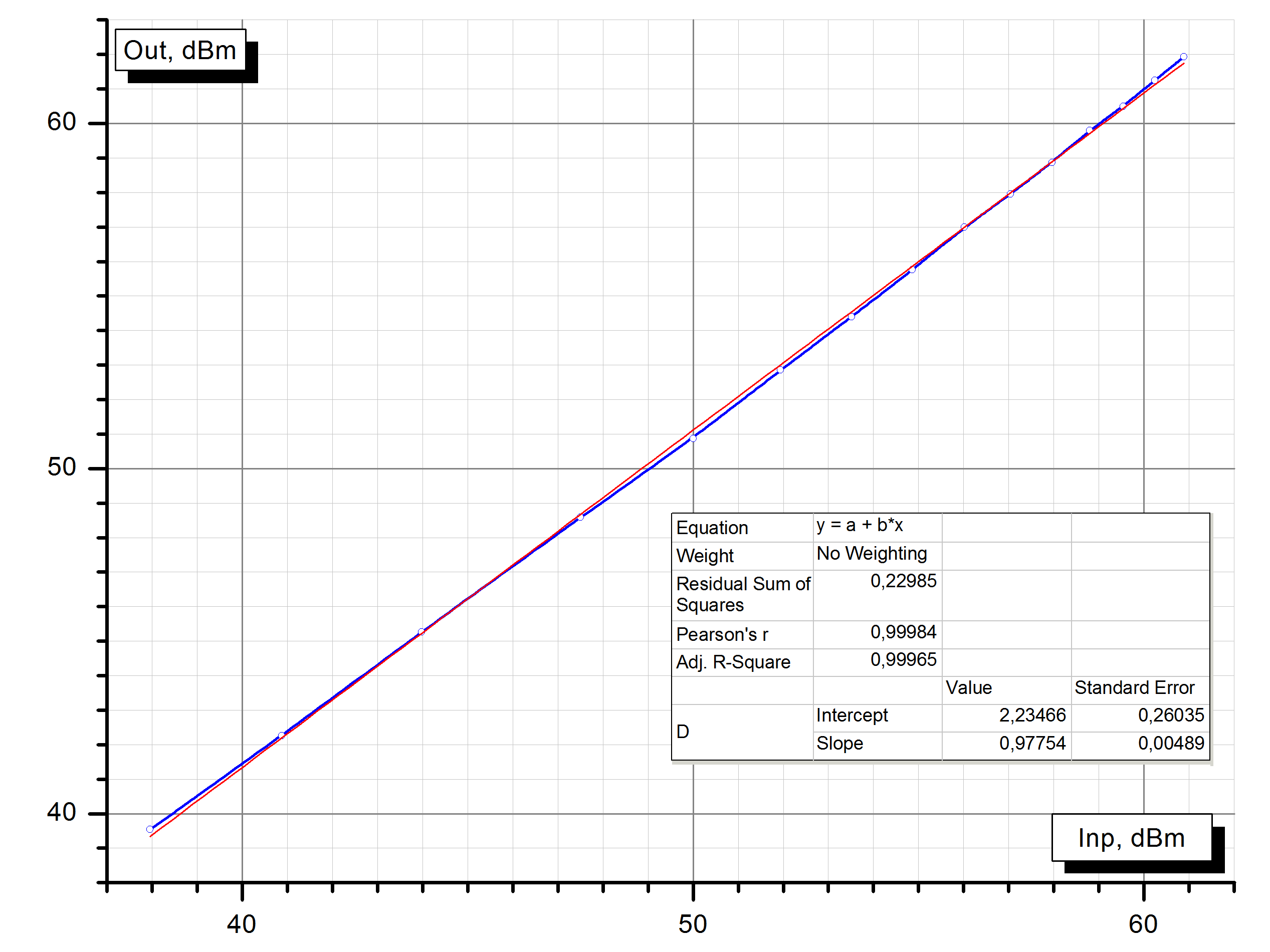

Их совокупная проходная характеристика на частоте 600 Гц (красная):

Зависимость снята при положении регулятора уровня громкости по входу звуковой карты -20 dB, поэтому кривая сдвинута по вертикали на 20 dB вверх относительно измеренных значений. Что позволяет совместить эту зависимость с графиком для УНЧ, полученным ранее, и показанным синим цветом. Как видим, прирост усиления тракта составляет 30 dB.

Видно, что от уровня S7 включается система АРУ, к S9 график выходит на полку, и до S9+50 dB выходной сигнал меняется не более чем на 2 dB. Дальнейших ход зависимости не очень интересен, это уже гипотетическая ситуация.

Давайте также зафиксируем суммарную АЧХ двух каскадов.

Входной сигнал 10, 1 и 0.5 µVrms, а так же шумовая дорожка.

Затухание на входе звуковой карты 10 dB.

Важно, чтобы на частотный интервал 500-700 Hz приходился максимум усиления, а вершина кривой в этом месте была плоская. Есть такое.

Затухание на краях диапазона относительно вершины обоих каскадов схемы суммируется, и достигает ~30 dB. В области низких частот спад кривых слишком уж оптимистичен, где-то на 8 dB. Так сказывается нелинейность АЧХ трансформатора ниже 200 Hz.

Суммарное усиление двух каскадов велико, и уже можно столкнуться с микрофонным эффектом «жёлтых» керамических конденсаторов CL0805.

Ежели по ним поскрести всё равно чем (да хоть спичкой), на выходе УНЧ этот звук прекрасно слышно. Как и всякие постукивания по любой детали платы или макета.

Так проявляется пьезоэффект дешёвой керамики.

Что с этим делать, не очень понятно.

Видимо, пользоваться керамикой C0G-NP0 везде, где возможно.

Так, в природе существуют SMD конденсаторы типоразмера 1206 NP0 100 nF. Применив их вместо C1, и синхронно увеличив все R1 и R2 в 10 раз, а C2 уменьшив на порядок, теоретически мы сохраним вид АЧХ и коэффициент усиления каскада.

§2.3 ВЧ тракт на аналоговых ключах SN74HC4066.

Аналоговые ключи остались у нас с прошлого раза, где использовались в передатчике, однако схемное решение, если его обратить применительно к приёмному тракту, получается слишком уж громоздким. Давайте подумаем, можно ли сделать сильно проще.

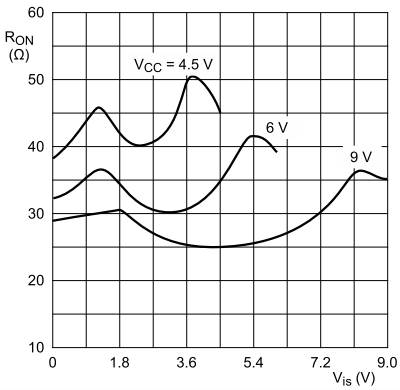

Ключи выбраны древние и не самые лучшие, вот даташит SN74HC4066N.

Но оформлены они в самом удобном для радиолюбителя корпусе:

Внутри 4 нормально разомкнутых аналоговых ключа, с сопротивлением в замкнутом состоянии около 30 Ω при шестивольтовом питании.

Безусловно, можно сыскать куда лучшие по сопротивлению чипы.

Но мы будем ориентироваться на самый что ни на есть бюджетный вариант.

Попытаемся всю радиочастотную часть выполнить на одном корпусе чипа.

Это наша основная задача.

§2.3.1 Рабочий прототип.

Остроумная схема опубликована в издании «Радиомир» за 2008, №5.

Журнал есть в свободном доступе.

45 страница, название статьи:

О. Шипилов. «Высокоэффективный преобразователь частоты на электронных ключах»

Рисунок слева заимствован оттуда.

Схемотехнически весьма походит по логике работы на К174ПС1 и её аналоги, коих много. Но здесь мы видим ключевой смеситель, что ожидаемо для такой микросхемы, и гетеродин на ключах же.

До гетеродина на ключах далеко не всякий додумается.

§2.3.2 Кварцевый гетеродин на ключе SN74HC4066N.

Аналоговый ключ в прототипе уподоблен логическому элементу. На двух ключах можно собрать LC мультивибратор, но с кварцем он работать не согласится. Однако кварцевый генератор на одиноком инверторе возможен:

Классический генератор по схеме Пирса.

Он возбудится вблизи частоты последовательного резонанса, указанной на корпусе кристалла.

Правда, такой генератор не даст на выходе меандр, хотя для управления ключами нужны симметричные по форме полуволны.

Поэтому заменим логический элемент на ключ. Что давненько практикует бразилец PY2OHH в своих простых трансиверах.

На выходе такого генератора мы увидим уже не прямоугольные колебания, а весьма близкие к синусоиде, с амплитудой около 1 Vpp.

Частота кварца смещается вверх с помощью конденсатора небольшой ёмкости, порядка 12-15 pF, включённого последовательно с кварцем.

Таким образом, кварцевый гетеродин с вполне приемлемым сигналом реализуется на одиноком аналоговом ключе по схеме Пирса.

§2.3.3 Смеситель на ключах SN74HC4066N.

Извращение с гетеродином на аналоговом ключе затеяно только с целью выполнения на этих же ключах смесителя, желательно балансного. Однако двойной балансный смеситель у нас уже никак не получится, ключей в чипе недостаточно. Ограничимся обычным.

В прототипе Шипилова такой уже есть, надо лишь обратить смеситель, разветвляя каналы не по входу, а по выходу.

На вход смесителя ВЧ сигнал с антенны можно завести разными способами. Пока воспользуемся самым простым, впаяем туда балун 1:1. Это ферритовое кольцо с двумя обмотками, выполненными скрученными между собой проволоками, по технологии ШПТЛ. Пяти витков хватит - первичная обмотка подключается к генератору, вторичная к смесителю:

Наиболее похожие на синусоиду колебания можно найти на левом выводе кварца. Частота гетеродина потребуются в формирователе SSB передатчика, этот выход буферизируется простейшим способом, полевым транзистором.

К большому сожалению, сколько-нибудь пристойный буфер из оставшегося не задействованным четвёртого ключа не получился.

Обратите внимание на непонятный резистор R*. Потенциал на его нижнем выводе приложен к управляющим входам ключей либо непосредственно, либо через фазосдвигающую цепь. Именно относительно этого напряжения разворачивается синусоида гетеродина, которая, превышая значение в ½ напряжения питания, открывает ключи смесителя.

Причём держать ключи смесителя открытыми можно почти что от ½ периода колебаний гетеродина и вплоть до сколь угодно малой части периода. От этого зависит коэффициент передачи смесителя, а так же его шум-фактор.

Потому рабочую точку ключей следует тщательно подобрать, ориентируясь на какой-нибудь важный критерий. Например, на минимальное затухание сигнала в смесителе. Или на минимально возможный шум тракта. Для кого что важнее.

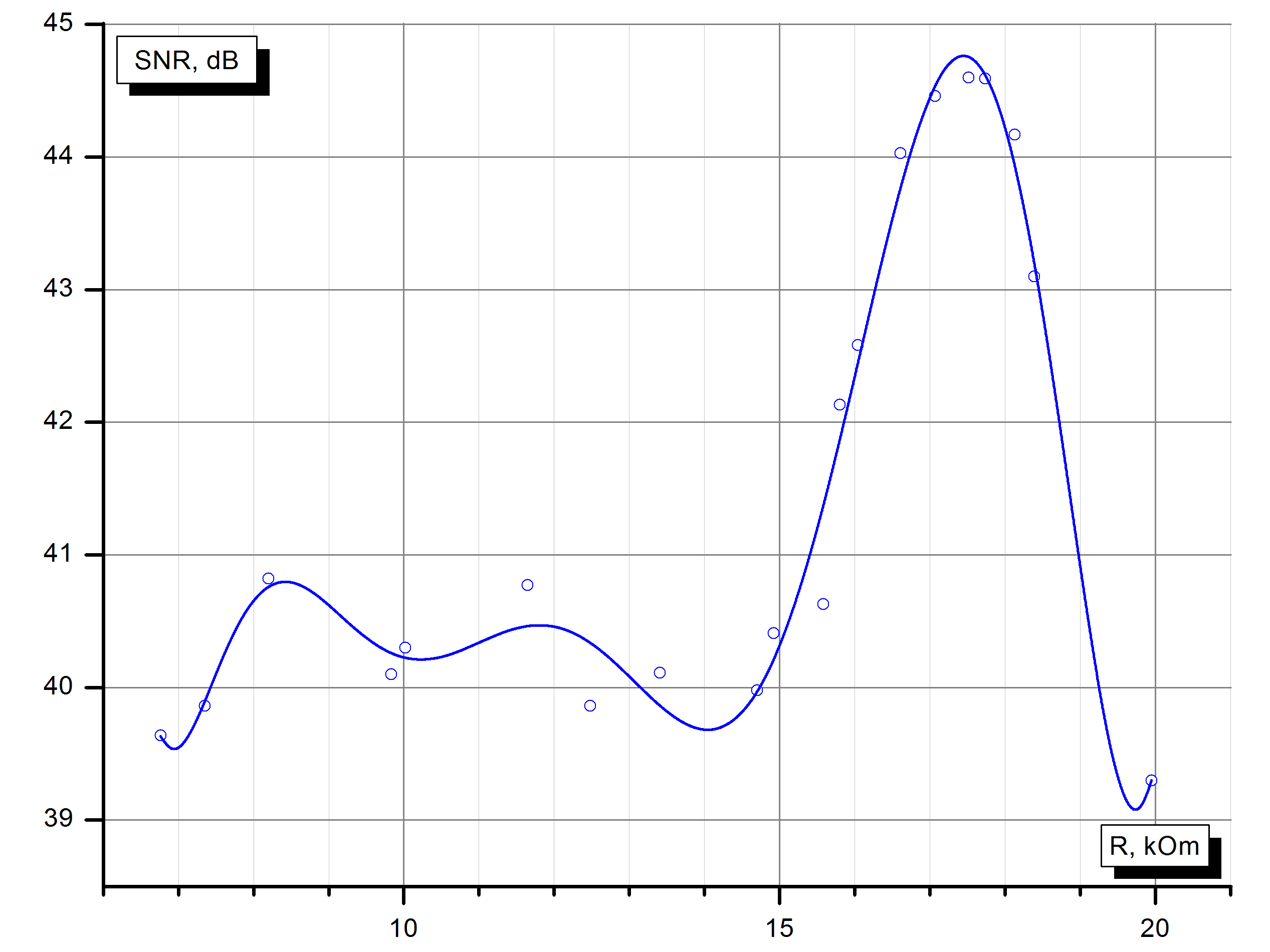

Призовём на помощь программу «SpectraPLUS».

Уровень входного сигнала 1 µVrms, номинал R* в kΩ под графиками:

6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20

На рисунке нарезка с дюжины спектров, с каждого из которых взят только пик сигнала. В основании пика на глаз проведена линия, соответствующая середине шумовой дорожки. Разница между пиком и уровнем шума и будет критерием. Чем она больше, тем лучше.

Видно, что в районе значения 18 kΩ в тракте наблюдается минимум шумов при максимальном усилении. На этом участке проведены дополнительные измерения, и все результаты сведены в общую таблицу:

| R* kΩ | Noise, dB | Peak, dB | SNR, dB |

| 6.765 | -63.72 | -24.08 | 39.64 |

| 7.35 | -63.46 | -23.6 | 39.86 |

| 8.198 | -63.37 | -22.55 | 40.82 |

| 9.835 | -62.42 | -22.32 | 40.1 |

| 10.02 | -61.74 | -21.44 | 40.3 |

| 11.65 | -61.48 | -20.71 | 40.77 |

| 12.48 | -60.27 | -20.41 | 39.86 |

| 13.41 | -60.1 | -19.99 | 40.11 |

| 14.7 | -60.01 | -20.03 | 39.98 |

| 14.92 | -60.62 | -20.21 | 40.41 |

| 15.58 | -60.7 | -20.07 | 40.63 |

| 15.8 | -61.48 | -19.35 | 42.13 |

| 16.04 | -61.99 | -19.41 | 42.58 |

| 16.61 | -63.37 | -19.34 | 44.03 |

| 17.07 | -63.63 | -19.17 | 44.46 |

| 17.515 | -63.7 | -19.1 | 44.6 |

| 17.74 | -63.63 | -19.04 | 44.59 |

| 18.13 | -63.11 | -18.94 | 44.17 |

| 18.39 | -62.25 | -19.15 | 43.1 |

| 19.95 | -58.21 | -18.91 | 39.3 |

Таблицу читать не особо удобно, дополним её более наглядным графиком:

Очевидно, оптимальное значение R* будет где-то вблизи 17.5 kΩ.

Причём это крайне далеко от номинала 5.6 kΩ, озвученного прототипом.

Искомый номинал может не существовать в природе. Тогда он набирается из двух резисторов, но в параллельном включении, дабы индуктивность не суммировалась.

Например, соединив параллельно 22 kΩ и 82 kΩ, да ещё и перебрав по несколько экземпляров того и другого, легко можно получить в точности столько, сколько надо.

Вариант запараллеливания 24 kΩ и 68 kΩ тоже возможен.

Как и 27 kΩ с 51 kΩ, и т.д.

Смотрите, что у Вас есть, и с какими допусками.

§2.3.4 О рабочей точке ключей смесителя.

На схемах конструкций, использующих аналоговые ключи серии 74HC4066, можно увидеть варианты их подключения как со смещением по входу (подан положительный потенциал в половину напряжения питания чипа), так и без (по постоянному току вход заземлён).

Чтобы понять, отчего так, и как же будет правильнее, нам потребуется даташитовский график зависимости сопротивления открытого ключа от напряжения на входе:

Если запитать приёмную часть тракта от 6 Вольт, актуальна средняя кривая. Горизонталь 35 Ω пересекает её в точках 1.7 и 4.5 Вольт, между которыми график ведёт себя симметрично. Область симметрии можно определить как 3.1 ± 1.4 V.

Поэтому имеет смысл подать на вход смесителя потенциал около 3 Вольт, переведя ключи в режим наименьшего проходного сопротивления. Хотя при работе без смещения сопротивление выше всего на 2 Ома.

Интересно, что при низком питании ситуация обратная, а где-то при 5 V и вовсе не должно играть роли, подано на вход ключей смещение, или нет. Так что аналоговые ключи данной серии используются и со смещением, и без. Дело в нюансах, и теперь Вы их понимаете.

Но в приёмном тракте подтягивать входы аналоговых ключей к половине напряжения питания не рекомендуется. Потенциал с резистивного делителя не является образцом стабильности, а ведь он окажется приложен ко входу тракта с усилением под сотню dB.

Правильнее выбирать рабочую точку по критерию минимизации интермодуляционных искажений.

Но у рядового радиолюбителя вряд ли есть возможность провести соответствующие исследования, так что и не будем о грустном.

§2.4 Фильтр основной селекции.

В прошлые разы местный автор поступал без затей, выбиря самый простой путь. Что порождало россыпи кварцев, и нравилось не всем. Так что число кварцев мы будем минимизировать, вынужденно перейдя от топологии QER к классическим лестничным.

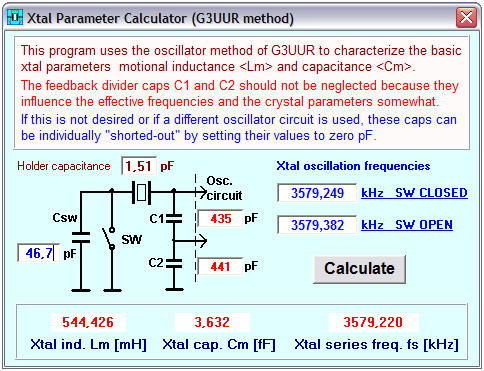

Далее нам суждено искать и качать программу «Dishal», а потом собирать тестовый генератор с включением кварца по такой схеме:

В формах подставлены номиналы конденсаторов, бывшие под рукой.

Параллельная ёмкость кварца (1.51 pF) тупо замерена прибором.

Втыкаем кварц в измеритель ёмкости, и смотрим результат в pF.

В принципе, всё равно, что работает в качестве генератора. Это может быть чип SA612, или уже знакомый нам LA1185, или что-то ещё. Местный автор собрал генератор Колпитца с коллекторной стабилизацией тока согласно топологии чипа SA612:

Транзистор 2N2222

R база-коллектор 100 kΩ

R в эмиттере 1 kΩ

Напряжение питания 6-9 Вольт.

Сигнал генератора снимается с эмиттера через ёмкость в несколько pF.

Нагрузке лучше быть высокоомной.

Иначе не обойтись без истокового или эмиттерного повторителя для исключения влияния нагрузки.

Далее встаёт вопрос, как мерить частоту нашего генератора.

Если использован радиочастотный чип, можно ему на вход подать сигнал с генератора, например, 3.578 MHz, а на выход чипу подключить звуковую карту компьютера с любой софтиной, умеющей мерить частоту. Сложить частоту генератора с той, что показывает софт, несложно.

Но местный автор воспользовался цифровой шкалой «PLJ-8LED».

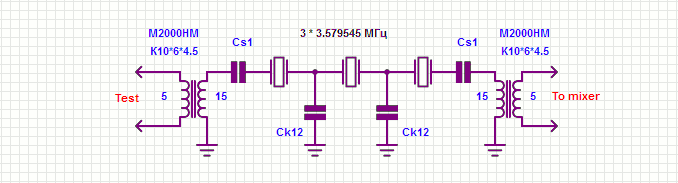

§2.4.1 Лестничный фильтр.

Тащим изысканные величины Lm, Fs и Cp в это окно:

Так как софт считает полосу пропускания фильтра по уровню -3 dB, а нам бы хотелось получить полосу в 200 Hz без завалов по бокам, Расчётное значение B3dB взято с запасом, 300 Hz.

Ежели в качестве Ck12 и Cs1 использовать стандартный номинал 62 pF (такой номинал есть только в ряду E24 с допуском ±5%), точности ряда E24 будет достаточно.

Сопротивление фильтра около 500 Ω нас тоже устроит.

Дополняем свой макет таким лестничным фильтром:

Параметры кварцев редко когда удаётся замерить верно, корректно учтя в процессе измерений все паразитные ёмкости измерительной схемы. В итоге АЧХ фильтра совпадает с расчётной не в точности, так что число витков трансформаторов импеданса приходится подбирать по наиболее плоской вершине кривой.

Фактически софт применён к случайному резонатору из партии лишь для подгонки номинала емкостей Ck и Cs к ближайшему стандартному значению, исходя из полосы пропускания фильтра.

Примерно оценено сопротивление фильтра.

В реальности оно будет несколько отличаться.

Строго говоря, следовало бы обмерить каждый резонатор, с последующей их сортировкой и отбором по параметру Fs. Хэлп к программе оговаривает построение фильтра, руководствуясь Fs и утилитой «Xtal Tuning».

На русском языке инструкция начинается с девятой страницы документа.

Однако местный автор полагает, что при достаточном запасе кварцев есть метод проще. Далее такая методика изложена.

§2.4.2 Согласование кварцевого фильтра на концах.

На концах у фильтра 50-омная антенна, и, так уж получилось, 50-омный смеситель, которому мы специально подбирали рабочую точку на 50-омном генераторе стандартных сигналов, подключенным через балун 1:1. Поэтому с обоих концов фильтра согласование выполняется однотипно и одинаково.

Проще всего это делается силами трансформатора импеданса на дешёвом китайском «зелёном» ферритовом кольце:

Кроме расчёта у нас пока нет никаких иных данных, так что в первом приближении оба трансформатора импеданса 500:50 имеют по две обмотки, отличающихся в корень из 10 раз по виткам. Если «маленькая» обмотка насчитывает 5 витков, то «большая» должна содержать 16 витков.

Это близко к 1:9 по сопротивлению, или 1:3 по виткам, что позволяет исполнить трансформаторы импеданса как классические ШПТЛ. 5-10 витков тремя скрученными проволоками, с соединением обмоток последовательно, автотрансформатором.

Однако мифы о кошерности именно такого исполнения трансформаторов импеданса чересчур преувеличены. Если намотать на ферритовое кольцо 5 витков двумя скрученными проволоками, а оставшиеся 10 витков более длинной обмотки домотать по кольцу в том же направлении в один слой, никакой разницы с классическим балуном 1:9 на спектре АЧХ не видать.

§2.4.3 Подбор кварцев.

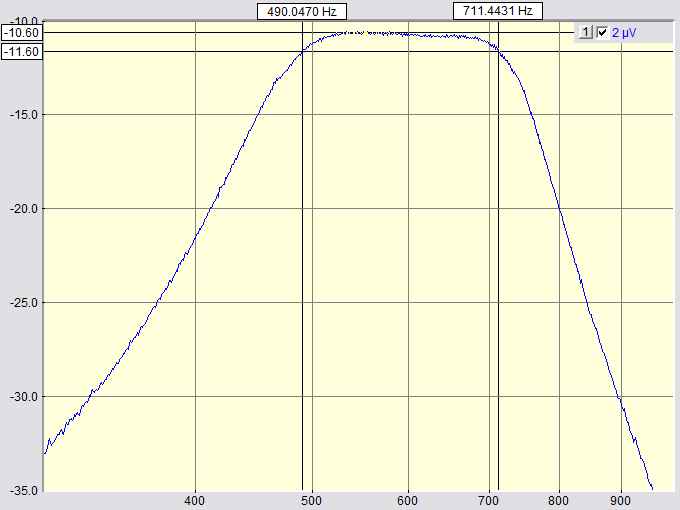

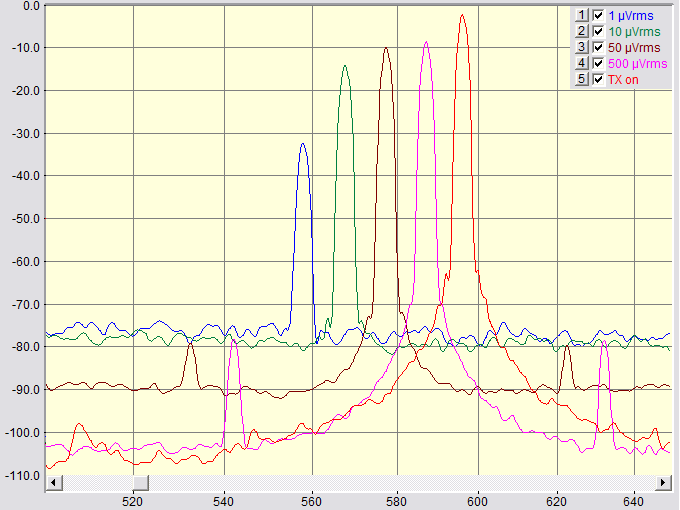

Сквозная АЧХ приёмного тракта, определяемая кварцевым фильтром, в итоге должна выглядеть как-то так (на антенном входе 3 µVrms, аттенюация в звуковой карте отключена, приёмник кричит на половине громкости):

Центральная частота радиотракта (~3.5794 MHz) корректировкой частоты гетеродина (~3.58 MHz) может быть сдвинута в любую сторону. Тут она по звуковой частоте грубо поставлена в район 600 Hz, потом подвинем.

Полоса 200 Hz в области прозрачности фильтра с очевидностью достигнута.

По уровню -1 dB она составляет около 220 Hz.

Однако, если просто впаять в схему три произвольных кварца из пакетика, присланного китайцем, автоматически такая картинка не получится. Это Вам не QER топология, в которой удвоенное число резонаторов для достижения того же результата компенсируется ненужностью камланий с бубном.

Да, все кварцы разные, их придётся как-то подбирать.

В отсутствии приборного оснащения можно предложить вот такой алгоритм.

Используем сам приёмный радиотракт в качестве измерительного прибора. Генератор стандартных сигналов пусть качается по частоте от 3.579 до 3.580 MHz, а софт снимает сквозную АЧХ приёмника. Частота гетеродина находится вблизи 3.58 MHz, мы видим нижнюю боковую полосу.

-

В кварцевый фильтр ставится только один, средний кварц.

Cs1 соединяется с Ck12 как слева, так и справа по схеме.

То есть вместо «крайних» резонаторов - перемычки. -

На экране софтиной вместо красивой зависимости, каковая показана выше, нарисуется унылая пологая одногорбая кривая.

-

Максимум этой кривой по оси частот будет в интервале 600-700 Hz.

Это значение пишем фломастером на спинке резонатора. -

По вертикальной оси горб кривой тем выше, чем больше активность кварца. Какие-то резонаторы будут с очевидностью малоактивны на фоне остальных, они отбраковываются.

-

Горб вблизи вершины может быть узким или широким.

Местный автор полагает, что «широкогорбый» резонатор подойдёт для центрального по схеме кварца. Такие как-нибудь помечаем, дабы потом отличить их от прочих.

-

-

Теперь раскладываем все кварцы с сортировкой по частоте, и смотрим в район 630-640 Hz. Там должны быть как минимум два «широкогорбых» резонатора, они пойдут средними по схеме в приёмник и передатчик.

Паяем один такой в схему.

Смещение на 30-40 Hz относительно требуемой резонансной частоты обусловлено физикой лестничных кварцевых фильтров, зависит в том числе и от ширины полосы пропускания. Но тут приводится для нашего конкретного случая.

-

Из области ±10 Hz от частоты центрального кварца берём резонаторы по одному, и подставляем в качестве двух оставшихся, контролируя АЧХ.

-

Методом перебора достигаем наилучшей АЧХ тракта.

Хотя спектры, наблюдаемые в ходе отбора кварцев по такой технологии, не были запечатлены, процедура может быть проиллюстрирована картинкой, снятой со спектроскопа FLDIGI на шуме эфира, присланной пользователем, решившим повторить конструкцию.

Слева АЧХ приёмного тракта с одним резонатором, справа - с тремя.

По горизонтали в одной клетке 500 Hz, отсчёт с нуля.

Данный метод отбора кварцев интуитивен, а потому прост. Наглядно видно, как «активные» кварцы вызывают рост усиления в тракте примерно на 1 dB, а «широкогорбость» влиет на полосу пропускания. С одними и теми же конденсаторами, но другими кварцами, фильтр может получиться очень разным.

Окончательная форма АЧХ (нужна горизонтальность в полосе пропускания) придаётся подбором витков трансформаторов импеданса со стороны фильтра. Если вершина зависимости слишком колоколообразная, обмотку отматывают. Если по бокам горбы, а в середине впадина, витков со стороны фильтра явно и сильно недостаточно, надо обмотку домотать.

Результат должен быть близок к оценке «по Дишалу». Так, теоретически требуются трансформаторы согласования импеданса 5:16 по виткам. На практике же они получились около 5:15, что неплохо.

§2.5 Принципиальная схема приёмного тракта.

По результатам всех изысканий получаем лаконичный приёмный тракт.

Ничего лишнего в нём нет:

Если собирать приёмник на SMD компонентах, он поместится в спичечный коробок. На ортодоксальных выводных ретро-деталях потребуются уже два спичечных коробка, но всё равно плату приёмного тракта надо дополнить чем-то ещё, так что и разрабатывать её будем позже.

§2.5.1 Гальваническая развязка своими руками.

Выходной трансформатор гальванической развязки, в полном соответствии с концепцией нищебродского диайвая, намотан самостоятельно на зелёном китайском феррите. Вот эксперимент с трансформатором 1:1.

Входной сигнал на антенном входе 1 µVrms, его частота плавно меняется от 3.579 до 3.580 MHz. Синяя кривая - развязывающего трансформатора нет вообще, красная - самодельный трансформатор на китайском зелёном феррите магнитной проницаемостью µ>3000 из двух обмоток по 150 витков.

Как видим, принципиальной разницы не особо заметно.

Сейчас мало кто себе представляет технологию мотания трансформатора челноком, поэтому визуализируем это дело картинкой:

Проволока взята от механического звонка древнего телефонного аппарата, ибо концепция конструирования из хлама обязывает. Зелёное китайское кольцо своей татуировкой намекает на магнитную проницаемость от 3000.

Челнок спаян из двух проволок потолще, его длина 5 см, так что 10 полных витков по челноку вмещают метр проволоки для ровного счёта.

Теперь нужно определиться с обмотками в реальной конструкции.

Соображения такие.

-

При работе цифровыми модами через микрофонный вход компьютера, напряжение на линейном выходе модема должно быть весьма малым. Сигнал сразу с выхода операционника, пусть и через разделительный трансформатор, подавать на компьютер не стоит.

На примере софта FLDIGI достаточно десятой части амплитуды сигнала (регулятор уровня микрофонного входа на максимуме), а лучше ⅕, чтобы был запас по усилению.

Просто снизить усиление тракта нельзя, пострадает работа системы АРУ.

-

При приёме телеграфа на наушники, подключённые прямо на линейный выход девайса, придётся подумать о согласовании высокого выходного сопротивления применённого нами операционного усилителя OP284 с малым сопротивлением наушников - 16Ω, 24Ω, 32Ω на канал. Учитывая, что наушники соединяются параллельно, в среднем получается 12Ω.

Вряд ли кто побежит искать высокоомные наушники типа ТОН-2.

По даташиту OP284E нагружается не менее чем 2 kΩ при питании ±18V, или (вот сейчас будет смелое допущение) на ⅙ от даташитовского сопротивления при однополярном напряжении питания 6 V. Ну пусть будет с запасом, на всякий случай, порядка 500-600Ω.

Задача гальванической развязки, понижения энергетики линейного выхода на 14-20 dB, согласования этого выхода на сопротивление, меньшее положенного в ~46 раз, привычно решается трансформатором импеданса.

На зелёное китайское кольцо первичной обмоткой мотается вторичная. Так удобнее. И если взять проволоку потолще, диаметром примерно 0.2 мм, в один слой на кольце умещается 66 витков. А больше и не нужно.

Если это будет 12Ω обмотка, то 500-600Ω должна содержать в корень из 46 раз больше витков, то есть 450. На неё уйдёт 7.5 метров проволоки. Диаметр своей автор оценил как ~0.08 мм, но и чуть более толстая тоже уместится.

Померить индуктивность такой обмотки не получилось, просто нечем. Но её расчётное значение 282 mH, что на частоте 600 Гц соответствует 1 kΩ. Это втрое выше, чем минимально возможное сопротивление нагрузки чипа OP284 при питании от 6 V, и с ним ничего не случится.

§2.6 Стоимость приёмного тракта.

При отрисовке законченного куска схемы по уже сложившейся традиции составляется вот такая табличка ценника задействованных деталей:

| Радиодеталь: | Количество | Цена/шт: | Сумма: |

| Микросхема OP284EP | 2 | $1.00 | $2.00 |

| Микросхема SN74HC4066N | 1 | $0.23 | $0.23 |

| Стабилизатор L78L06 | 1 | $0.05 | $0.05 |

| Транзистор КП303И (BF245) | 1 | $0.12 | $0.12 |

| Диод 1N4148, КД512 | 4 | $0.01 | $0.04 |

| Кварц 3.579545 MHz HC-49S DIP-2 | 4 | $0.05 | $0.20 |

| Феррит К10*6*5.5 М2000НН | 3 | $0.06 | $0.18 |

| Конденсатор КТ4-23, КТ4-25А, JML06-1 | 1 | $0.08 | $0.08 |

| Конденсатор электролитический | 4 | $0.05 | $0.20 |

| Конденсатор керамический | 16 | $0.02 | $0.32 |

| Резистор МЛТ | 14 | $0.01 | $0.13 |

| Итого: | $3.55 | ||

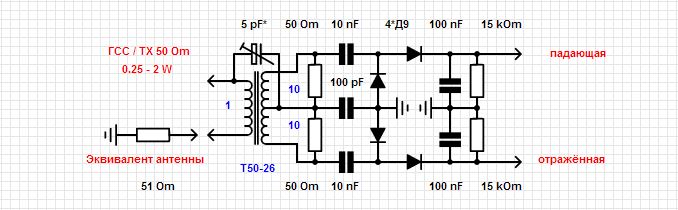

Глава 3. Конструирование передающего тракта.

Изначально планировалось взять передающую часть от предыдущей версии конструкции, естественно, с коррекцией полосы пропускания кварцевого фильтра. Эта часть схемы полностью удовлетворяет нашим потребностям, так как и проектировалась под любую задачу, «на вырост».

Однако, ступив на кривую дорожку максимального упрощения схемотехники и минимизации номенклатуры комплектующих, было бы странно городить в передатчике что-то явно и сильно избыточное.

К счастью, наша сегодняшняя конструкция обладает спецификой:

-

Узкая полоса пропускания тракта, всего-то 200 Гц. Ну, чуть больше.

Кварцевый фильтр с такой полосой обладает весьма крутыми скатами.

Что автоматически влечёт за собой последствия:-

При формировании SSB сигнала вторая боковая полоса сдвинута вверх по частоте на 1-1.4 kHz, где минимальное затухание на скате фильтра по теории от 65 dB и выше. Но подавление второй боковой полосы даже на 60 dB уже достаточно.

-

Несущая по той же теории лестничных фильтров давится на 47 dB.

В модуляторе можно производить на свет чуть ли не АМ.

DSB модулятора с подавлением несущей на 20 dB хватит за глаза. -

Гармоники модулирующего НЧ сигнала 600±100 Hz при переносе его смесителем в радиодиапазон не попадают в полосу пропускания кварцевого фильтра, а потому к линейности предшествующего НЧ тракта и собственно модулятора не предъявляется вообще никаких требований.

У нас же не широченный телефонный тракт, где нашлось бы место гармоникам со 2 по 4: 1200±200 Hz, 1800±300 Hz, 2400±400 Hz.

-

-

Напряжения гетеродина и модуляции у нас точно не в дефиците.

Потому сам смеситель может быть пассивным.

Безусловно, из этого списка поблажек абсолютно не следует схемотехника убогого уровня, но что-то простое и действенное нарисовать мы вправе.

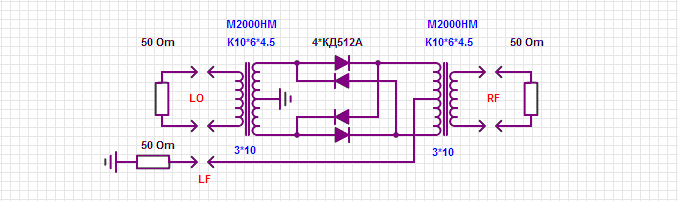

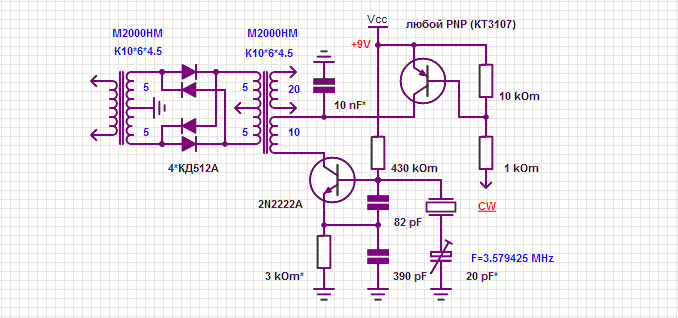

§3.1 DSB модулятор.

Самый простой вариант на банальном кольцевом диодном смесителе:

- LO - локальный осциллятор (гетеродин).

- LF - низкочастотный вход для DSB модуляции.

- RF - радиочастотный выход.

- 50 Ω - входное/выходное сопротивление.

Нонсенс, но собирается местным автором впервые.

Так что далее следует масса ненужной информации.

§3.1.1 Диоды для DSB модулятора.

Для использования в передатчике не играет никакой роли, что это будут за диоды. Ни по материалу (германий или кремний), ни по типу (импульсные, детекторные точечные, или новомодные с барьером Шоттки).

На самом деле это не совсем так, и в низкоуровневых смесителях (а у нас такой) лучше применять германиевые диоды. ВАХ у них загибается более гладко, чем у кремниевых диодов, а потому амплитуда чётных гармоник и результата смешения сигналов теоретически должна быть меньше.

Однако вполне можно эту разницу не заметить. Да и кремниевые диоды встречаются в куда более широком ассортименте.

Единственное требование, необходимое к соблюдению в балансных схемах - как можно более близкие характеристики четвёрки диодов. В данном случае диоды сортируются по прямому падению напряжения.

Так как девайс собирался строго из того, что было под рукой, а диоды нужно отбирать из как минимум нескольких десятков, в ход пошли не самые лучшие диоды КД512А аж 72-го года выпуска, но бывшие в количестве.

Отбор проистекал втыканием диодов в измеритель импеданса, умеющий подавать смещение. Через какое эквивалентное сопротивление, неведомо, но на 2 Вольтах активное сопротивление диодов этого типа около 50 Ω.

Воспроизводимость характеристик советских диодов - вещь анекдотическая, но челендж завершился успешно. На графике синим цветом представлена ВАХ любого из четырёх отобранных диодов КД512А в сравнении с первым попавшимся диодом КД521Г.

КД521 по форме характеристики заметно лучше, он является аналогом 1N4148 или 1N914. За доллар можно приобрести сотню того или другого, сборки BAV99 и т.п. У половины экземпляров будет разброс ВАХ не более 3%, чего достаточно. Это Ваш выбор, если диоды приобретаются специально.

Однако тут был избран самый безалаберный путь, и самый неподходящий диод. По принципу «хуже быть не может, вот и посмотрим, что выйдет».

§3.1.2 Трансформаторы DSB модулятора.

В подобных каскадах обычно ставят «бинокли» из импортного «амидона», материал которого ещё и соответствует диапазону. Но мы возьмём или советский феррит М2000НМ, или его зелёного китайского собрата. То есть по сути самое днище, но строго в рамках концепции «хуже быть не может».

Вообще говоря, может. Подходящие колечки есть в «энергосберегающих» лампочках, но у местного автора нет доступа к утилю, так что и пробивать дно мы сегодня не будем. Хотя и можно было, и даже хотелось :)

Мотать обмотки положено сразу тремя проволоками, трифлярно.

Существует график зависимости количества скруток на сантиметр, которые следует исполнить на проволоке заданного диаметра для получения нужного сопротивления в ШПТЛ. Либо поиграться диаметром проволоки, чтобы обойтись без скруток, укладывая проволоку обмоток вплотную:

Мы сразу понимаем причины популярности проволоки диаметром 0.63 мм. С ней получается 50-Ω трансформатор без скруток. Но если в наличии только проволока диаметром ½ мм, две скрутки на см дадут тот же эффект.

Согласно графику, уложив витки обмоток по кольцу рядышком, при диаметре проволоки ½ мм мы получим 66-омный трансформатор.

Пока что мотаем только по пять витков двумя проводками, расположенными вплотную друг к другу, без зазора. Это и будут 66 Ω обмотки, идущие к диодам.

Эксперименты показали, что на 3.6 MHz пяти витков достаточно. Хотя в разных публикациях речь идёт о 7-10 витках.

«Внешней» обмотки ещё нет, так как из 5 витков третьей проволокой она никому не нужна из-за слишком уж малого сопротивления.

Очевидно, витков во «внешней» обмотке должно быть сильно больше пяти, но сколько бы их ни было, доматываются они ровно в том же стиле, как показано на фото. То есть обходом кольца по кругу столько раз, сколько потребуется.

Так, для согласования с кварцевым фильтром сопротивлением ~510 Ω по Дишалу, нужно 20 витков вторички (трансформация 20:5+5 по виткам или 510:66+66 по сопротивлению).

В отличие от трифляра, при таком исполнении трансформатора соотношение витков может быть любым, а не обязательно кратным.

Из соображений симметрии обмотка подачи напряжения гетеродина пусть тоже будет 20-витковой. Правда, напряжение к ней нужно подвести уже вчетверо большее. Но буферный усилитель гетеродина всё равно делать придётся, так что это не создаст проблемы.

§3.1.3 Усилитель сигнала гетеродина.

Вернувшись к графику ВАХ диодов, нужно найти напряжение смещения для эквивалентного сопротивления 66 Ω. Получилось 1.6 V для КД512А, либо 1.4 V для 1N4148.

Соображения тут такие.

Для трифлярного трансформатора напряжение гетеродина удваивается, и через две вторичные обмотки прикладывается к двум последовательно включённым диодам. Хорошо, когда в замкнутой цепи есть согласование по сопротивлению, что подразумевает отсутствие потерь мощности и хороший КСВ. В противном случае смеситель работает хуже.

Если смеситель требует от гетеродина 1.6 V в случае трифлярной обмотки 1:1:1, для трансформатора 4:1:1 потребуется 6.5 V. Их надо где-то взять, гетеродина приёмника точно недостаточно. Нам нужен усилитель, причём с питанием не менее чем от 9 V.

Тут хорошо себя показал усилитель по схеме ОЭ с последовательно-параллельной отрицательной обратной связью, как на рисунке левее.

Ток коллектора 8-9 mA при питании от 9 V.

Входное сопротивление каскада около 5 kΩ.

Усиление по мощности около 15 dB.

При раскачке таким каскадом смеситель линейно и без видимых искажений преобразует 3 Vpp звука в 3.5 Vpp DSB на резистивной нагрузке 510 Ω, эквивалентной входному сопротивлению кварцевого фильтра. Подавление несущей 55 dB.

Как видим, не самые лучшие диоды, нигде и никогда не фигурировавшие в списке рекомендуемых, не ортодоксальная намотка трансформаторов, как и достаточно посредственный феррит, совершенно не помешали построить DSB модулятор достаточного качества. Но диоды всё-таки подбирались, это действительно важно.

§3.2 ВЧ часть передатчика.

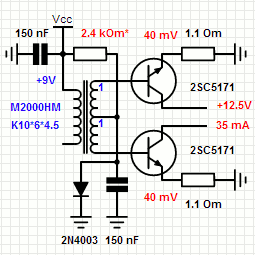

Объединяя все эти несложные блоки воедино, и используя точно такой же кварцевый фильтр, как и в приёмном тракте, мы получим до банальности простую схемку низкосигнальной ВЧ части передатчика, представленной на рисунке первой строчкой:

Весь дальнейший тракт, начиная от драйвера, полностью заимствуется из предыдущей версии «Волынки», это нижняя часть рисунка. По ссылке доступны формулы и многочисленные графики с глубоким исследованием относительно каждого трансформатора и числа витков всех его обмоток. Повторно таким мазохизмом заниматься не будем.

Визуально схемотехника типична для 70-ых годов прошлого века.

Всё как мы любим - много трансформаторов и ностальгии:

Но нужно уделить внимание согласованию фильтра с драйвером. Оказалось, его входное сопротивление не воспроизводится, и зависит от конкретного экземпляра пресловутого китайского транзистора. К примеру, у автора согласующий трансформатор получился 14:1 по виткам вместо ожидаемого 9:1. А это даже и не близко.

Трансформаторы на схеме по материалу феррита помечены как М2000НМ, в советском варианте маркировки. В действительности применены китайские «зелёные» ферритовые кольца, очень схожие по характеристикам. Если бы у китайцев хватило наглости, они обозвали бы их FT-37-77, но пока выставляют под непонятным индексом «MnZn Y15000» или «MnZn Y12000».

Что именно использовать, не критично. Местный автор из любознательности ставил в выходной каскад даже «узкие» кольца М2000НМ-А К10*6*3 с теми же намоточными данными (их как раз и видно на фото), работали они прекрасно. Можно смело применять всё вышеупомянутое, как и «советский» феррит от М400НН до М1000НН, и любые его современные и зарубежные аналоги.

§3.2.1 Излучаемый спектр.

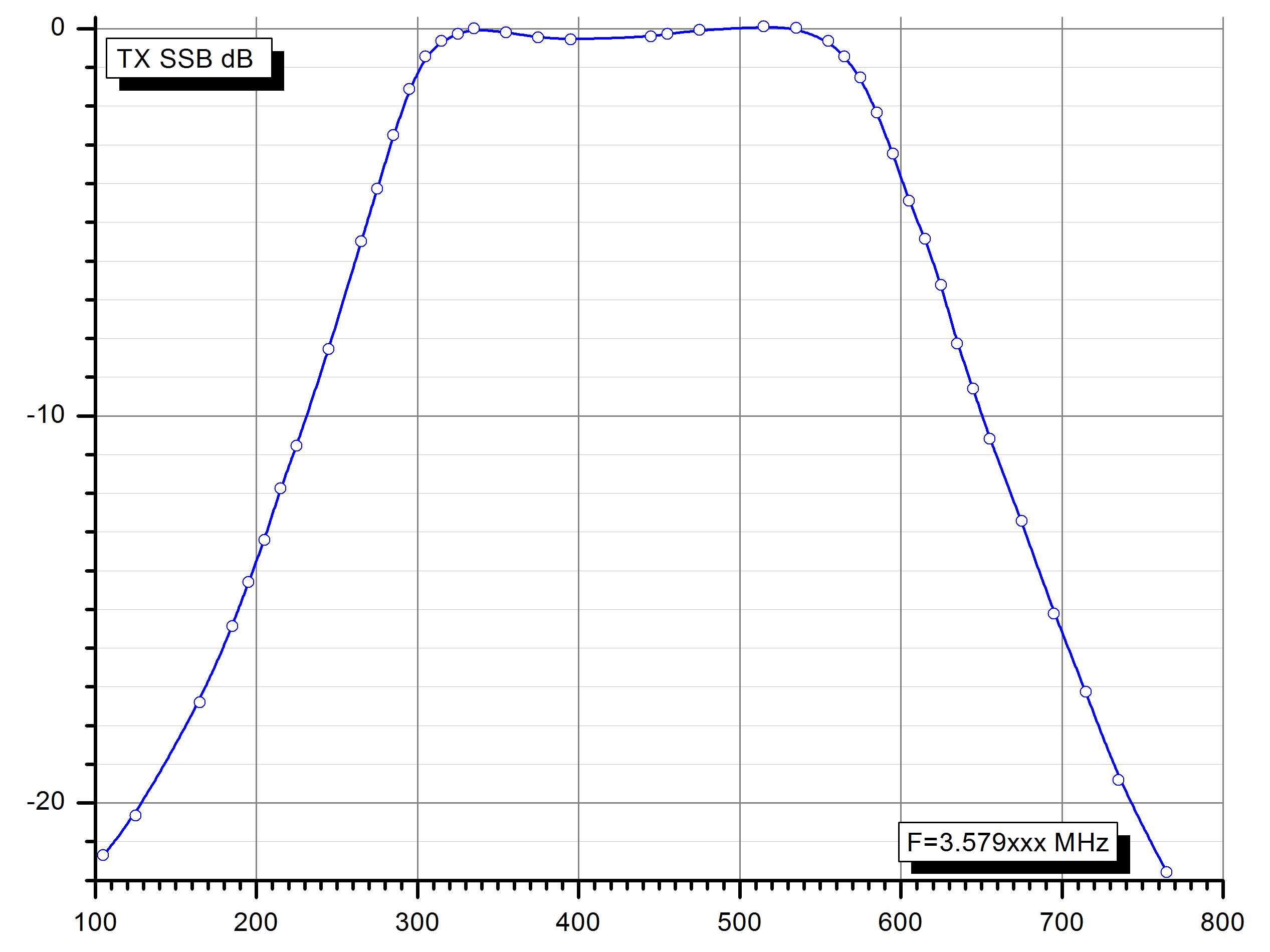

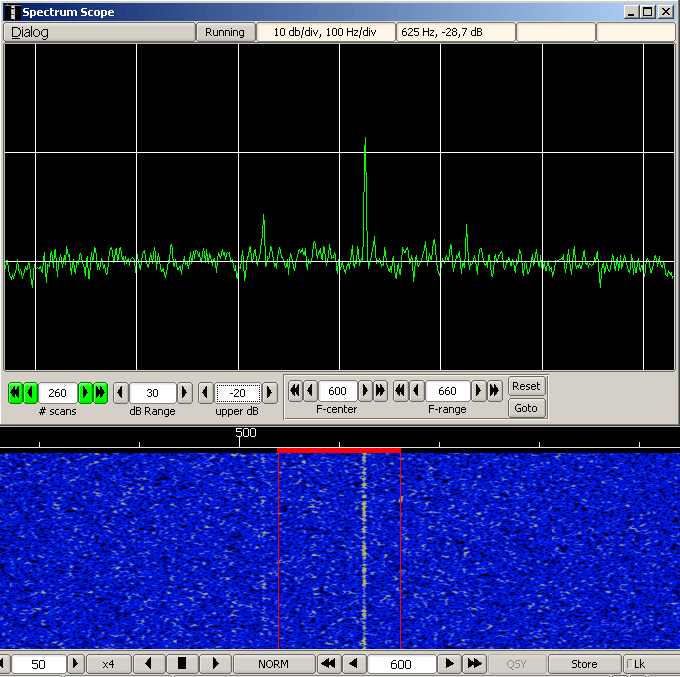

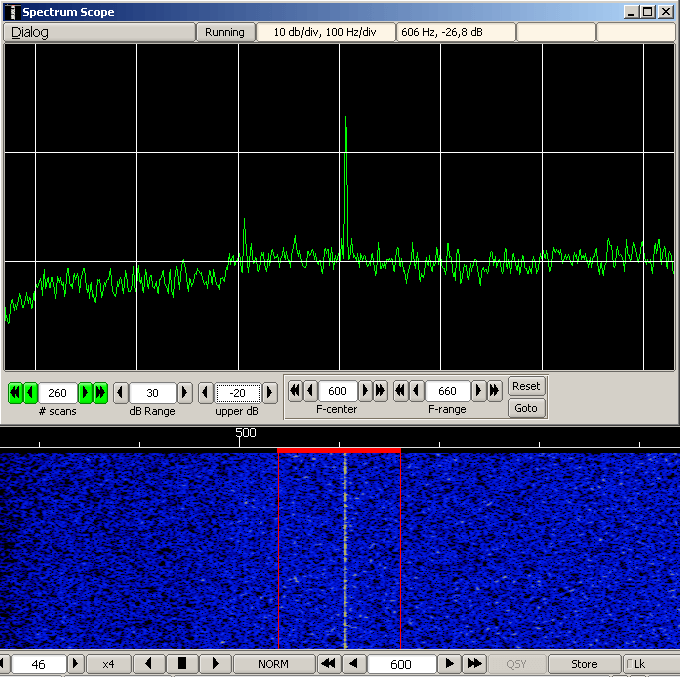

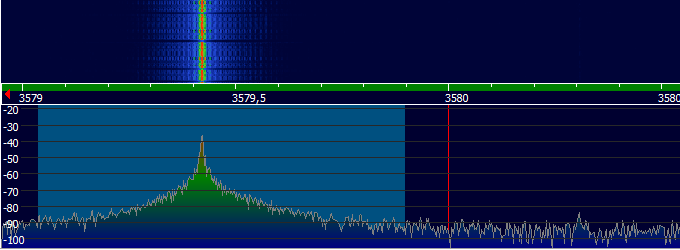

Любопытно, как ведёт себя простейший смеситель на диодиках в плане чистоты излучаемого спектра. К макету схемы, распаянной на жестянке, цепляется нагрузка, а затем RTL-SDR приёмник через аттенюатор -80 dB. Для визуализации использовался связной софт HDSDR.

Некоторые SDR-донглы умеют принимать КВ без всяких конвертеров:

Частота настройки приёмника 3.58 МГц, LSB.

Частота манипуляции передатчика, сверху вниз: 500, 600, 700 Hz.

Мощность 1766 mW.

Похоже, генератор стандартных сигналов можно обвинить в паразитной амплитудной модуляции фоном переменного тока 50 Hz (два пика по бокам сигнала на 70 dB ниже уровня самого сигнала). Но важно другое - даже без элементов балансировки в смесителе несущая задавлена весьма неплохо, порядка 70 dB (пик на 20 Гц левее красной линии).

Внеполосные и интермодуляционные излучения фиксируются ниже уровня сигнала на 65-70 dB, т.е. формально регламент соблюдён. Единственное, что нехорошо, это подавление зеркального канала с частотой манипуляции 700 Hz на уровне 55 dB - фильтр на трёх резонаторах недостаточно хорош, из четырёх бы был лучше.

Но с ним возникнет заморочка с подбором конденсаторов, чего мы избегали.

С другой стороны, -55 dB от 1766 mW составит 6.3 µW.

Это весьма мало.

Картинка заодно иллюстрирует правильность выбора боковой полосы LSB. Верхний скат АЧХ кварцевого фильтра переходит в точку «бесконечного затухания» в -95 dB, но на практике не превышающего -70 dB, да и то лишь при удачном дизайне печатной платы. Тем не менее, для модулирующей частоты 500-600 Hz зеркального канала практически не наблюдается.

Ради интереса диапазон 3.57928-3.57948 MHz попробуем излучать для этих же частот манипуляции 500-700 Hz, но поменяв боковую полосу с LSB на USB, и понизив частоту опорного генератора с 3.58 MHz до 3.5788 MHz.

Увы, на нижнем скате АЧХ кварцевого фильтра подавление зеркального канала всего 35-50 dB, чего явно недостаточно, и требует фильтра более высокого порядка, со всеми вытекающими последствиями.

Подавление несущей по-прежнему около 70 dB, и похоже, происходит оно главным образом в диодном балансном смесителе. Несмотря на некоторую примитивность, такой смеситель на самом деле неплох.

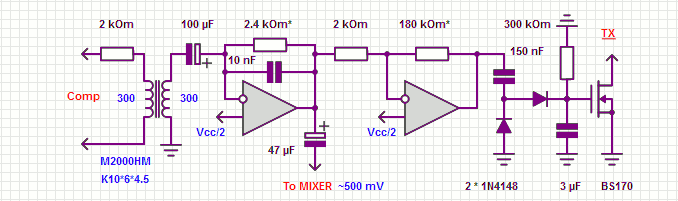

§3.3 НЧ часть передатчика.

Мощность в пару Ватт развивается передатчиком на эквиваленте нагрузки при питающем напряжении 12 V и входном НЧ сигнале около 500 mVpp. Фактически хватит даже энергетики звуковой карты, стандартно выдающей никак не меньше 1 Vpp.

Но возникает проблема совместимости со смартфоном либо иным девайсом, не имеющим последовательного порта для коммутации «приём-передача». Потребуется хотя бы простейшая система VOX (Voice Operated eXchange).

На этот раз компрессор по входу не предусмотрен.

Так что амплитуда входного НЧ сигнала будет задавать ещё и мощность.

Трансформатор используется в режиме короткого замыкания по магнитному потоку, благодаря чему требования к его качеству на НЧ минимальные. Индуктивность обмоток может быть небольшой, а сами обмотки выполнены хоть оппозитно. С другой стороны, проволоки нам не жалко.

Но необходимо учитывать широкополосность ферритовых трансформаторов, благодаря чему АЧХ каскада линейна вплоть до 100 kHz, лимитируясь лишь качеством ОУ. Нам такого хай-фая не надо, поэтому учреждён конденсатор в 10 nF, ответственный за завал АЧХ каскада от килогерца.

Электролитический конденсатор в 100 µF может показаться излишним по ёмкости. Однако именно такой (или больший) номинал позволяет получить равномерное усиление в рабочем диапазоне частот 500-700 Hz.

Поскольку китайский феррит, как и любые другие электронные комплектующие на Али, является отбраковкой, его магнитная проницаемость в лоте может меняться в диапазоне 1600~3500.

В этом каскаде лучше задействовать ферритовое кольцо с самым большим значением магнитной проницаемости в партии.

Коэффициент усиления второго ОУ подбирается таким, чтобы светодиод, повешенный между выводом TX и шиной питания (через соответствующий резистор, естественно), даже не пытался погаснуть при использовании самой несуразной моды THROB1 из арсенала софта FLDIGI, голосящей с замираниями и большими перепадами амплитуд.

MOSFET открывается примерно при 2.5-3 V, что позволяет, играясь цепями заряда и разряда конденсатора в его затворе, варьировать параметры VOX. Конкретно тут задержка на включение выбрана 100 ms, на отключение она составляет порядка 300 ms.

На выход TX можно повесить мощный ключ, коммутирующий передатчик.

Но мы сделаем чуть иначе, подменив полевик логическим элементом.

§3.4 Добавление режима CW.

Специфика сочиняемого девайса предполагает его небесполезность даже при форс-мажоре типа «села батарейка» у смарфона или ноутбука, осуществляющих поддержку цифровых режимов. А уши никуда не денутся, так что просто переходим на телеграф.

При наличии полноценного SSB тракта логично изготовить НЧ генератор синусоиды на 600 Hz, да и ключевать его. Однако, пусть это звучит смешно, но в XXI веке не сыскалось простой, надёжной и компактной схемы генератора синусоиды должного качества, работающего гарантированно и сразу, без мучительного подбора деталюшек.

Остаётся только думать в сторону радиочастотного генератора примерно на середину рабочего диапазона, и цепей коммутации, выглядящих избыточно и неуместно. Но такое решение минимизировано по деталям, и гарантирует спектральную чистоту сигнала.

Навскидку придумалось так.

PNP транзистор ключа можно (и лучше) заменить на P-канальный MOSFET.

Предлагается телеграфным гетеродином морзянить прямо на выходной трансформатор смесителя, но через дополнительную обмотку. Слабенького кварцевого генератора совершенно достаточно для развития усилителем номинальной выходной мощности.

При этом собственно SSB тракт выключенного генератора не чувствует. Дополнительная обмотка со всем, что к ней прицеплено, не шунтирует тракт сколько-нибудь заметным образом.

В схеме передатчика есть ещё одно место для внедрения CW генератора. Это трансформатор на входе драйвера.

Если форма сигнала генератора не особо хороша (увы, это таки есть), на выходе кварцевого фильтра она уже неотличима от синусоиды. Естественно, гармоники кварцевым фильтром тоже убиваются. При переносе генератора за фильтр всё намного печальнее, и так лучше не делать.

Теперь об «излишествах».

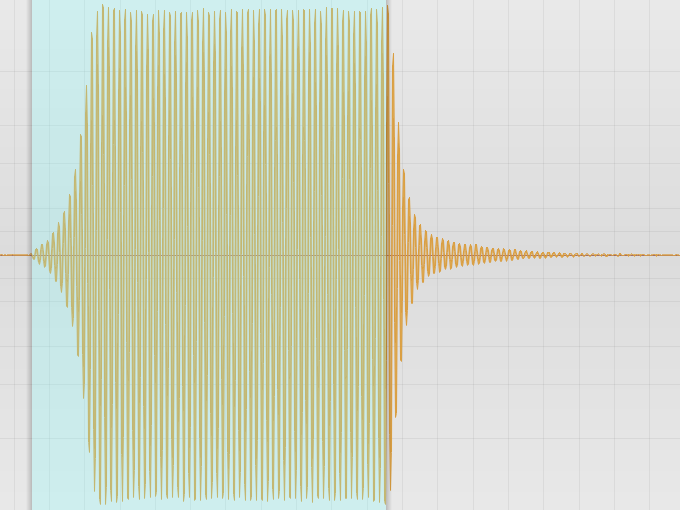

Если вход CW коротить на массу ключом, верхний транзистор схемы совместно с конденсатором в 10 nF выполняет роль так называемого «wave shaping circuit». Каскад сглаживает фронты телеграфной посылки, что на аудиозаписи сигнала, пропущенного через эфир, выглядит так:

В эфир излучаются точки, 5 штук в секунду. Разделённые паузой, равной длительности точки. Конец посылки детектируется легко, а вот её начало не очевидно, и находится отсчётом 100 ms (выделенная цветом область).

Теперь изымем конденсатор в 10 nF, упразднив wave shaping circuit:

Генератор запускается без задержки, его колебания нарастают и затухают допустимым для любительской связи образом. Совсем без блокировочного конденсатора как-то не кошерно, пусть его ёмкость будет 1 nF.

Таким образом, при ключевании гетеродина, а не буферного каскада, никакой необходимости в цепи сглаживания фронтов телеграфной посылки, и уж тем более в полноценном wave shaping circuit, не возникает. Кликов (clicks), засоряющх примыкающую к рабочей частоте зону, при эфирных испытаниях не замечено при всей тщательности исследования.

Так как мощность каскада крайне мала, не наблюдается и такого эффекта, как «подплакивание». К сожалению, инструментально понаблюдать этот эффект нечем, так что только субъективно, на слух.

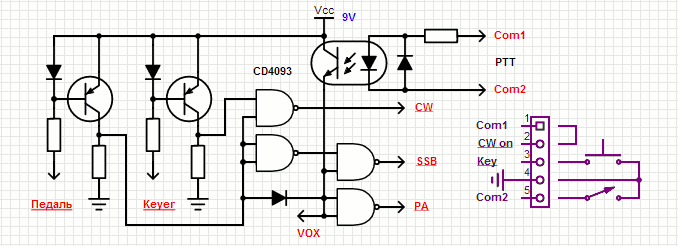

§3.5 Схема управления.

Ранее мы задачу переключения радиостанцию с приёма на передачу и обратно решали простейшим образом, на триггерах Шмитта. Всего один чип и задержки на включение-выключение формирует, и управляет силовыми ключами.

Стремление сделать этот каскад максимально простым и не избыточным вынудило запитать чип без стабилизатора, прямо от батарей. Иначе в цепях управления силовыми ключами набралось бы много деталюшек.

Оказалось, некоторые запитывают девайс от четырёх литиевых элементов, то есть более чем от 16 V. Вопреки даташиту, КМОП логика такие вольты не осиливает, и отдаёт богу душу.

Посему этот кусок схемы спроектируем с учётом подобных моментов.

Но на том же самом чипе триггеров Шмитта - закуплены они в количестве.

Вход «VOX» символизирует собой то место, куда на схеме каскада VOX был подключен затвор транзистора. Тут вместо MOSFET фигурирует логический элемент с гистерезисом по входу (триггер Шмитта).

Есть два важных момента, безусловных к соблюдению:

-

Напряжение питания чипа теперь ограничено безопасным уровнем 9 V.

Все коммутируемые каскады питаются от того же источника. -

Входы защищены от статики BJT транзисторами.

Включены они датчиками тока, с порогом срабатывания около ½ mA.Если BJT транзистором назначить банальный КТ3107, то при номинале резистора в коллекторе 15 kΩ логическая единица на этом резисторе сохраняется при замыкании базы на массу через сопротивление от 1 kΩ (безопасное значение тока базы) до примерно 15 kΩ

То есть от этих входов можно даже что-то полезное запитать.

Например, поставить в цепь светодиодики индикации режима.

А от входа «Педаль» может питаться электронный телеграфный ключ.

Совмещение в модеме SSB и CW трактов потребовало целых три ключа для управления формирователем SSB сигнала, драйвером усилителя мощности (PA) и манипуляцией телеграфного гетеродина.

Кроме того, в режиме работы цифровыми видами связи, SSB тракт должен быть способен управляться как от COM порта, так и от системы VOX, ежели вместо компьютера используется смартфон, либо сам компьютер не оснащён COM-портом вовсе, что актуально для современных ноутбуков.

По-хорошему, схему с тремя по сути дела логическими входами и тремя выходами проще, дешевле и компактнее реализовать на чем-то вроде ATtiny13 за ¾ доллара. Однако для многих порог входа в эту технологию окажется слишком высок (прошивка, оснастка, программинг), ну и у нас тут ретро всё-таки...

Транзисторная оптопара для работы с COM-портом может быть любой. Автор выдрал из умершего мелкого блока питания на 5V оптрон LTV817C. При запитывании светодиода оптрона от напряжения порядка 5-6 V (столько будет на COM-порту) через резистор номиналом от 1 до 30 kΩ никакой разницы в работе не замечено.

Оптрон PTT от COM-порта может быть задействован и в CW режиме, с толком расходуя ток на входе «Педаль». Но можно и иначе, тоже будет работать.

Автор намеревается для подключения к COM порту и CW манипулятору альтернативно использовать один и тот же 5-ти штырьковый разъём. Как это выглядит в случае телеграфного ключа, изображено на рисунке. Для COM порта всё банальнее - соответствующие контакты двумя проводками соединяются с двумя пинами последовательного порта компьютера.

Оценим, к каким именно пинам COM-порта DB9P надлежит цепляться.

На примере FLDIGI и JS8Call мы видим поддержку вариантов DTR и RTS:

DTR (Data Terminal Ready) - готовность терминала данных;

RTS (Request To Send) - запрос на передачу;

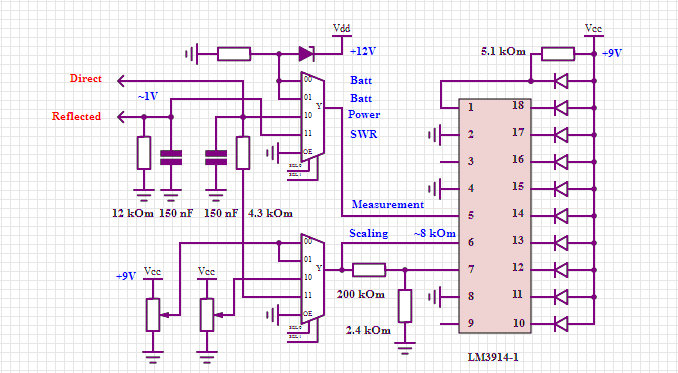

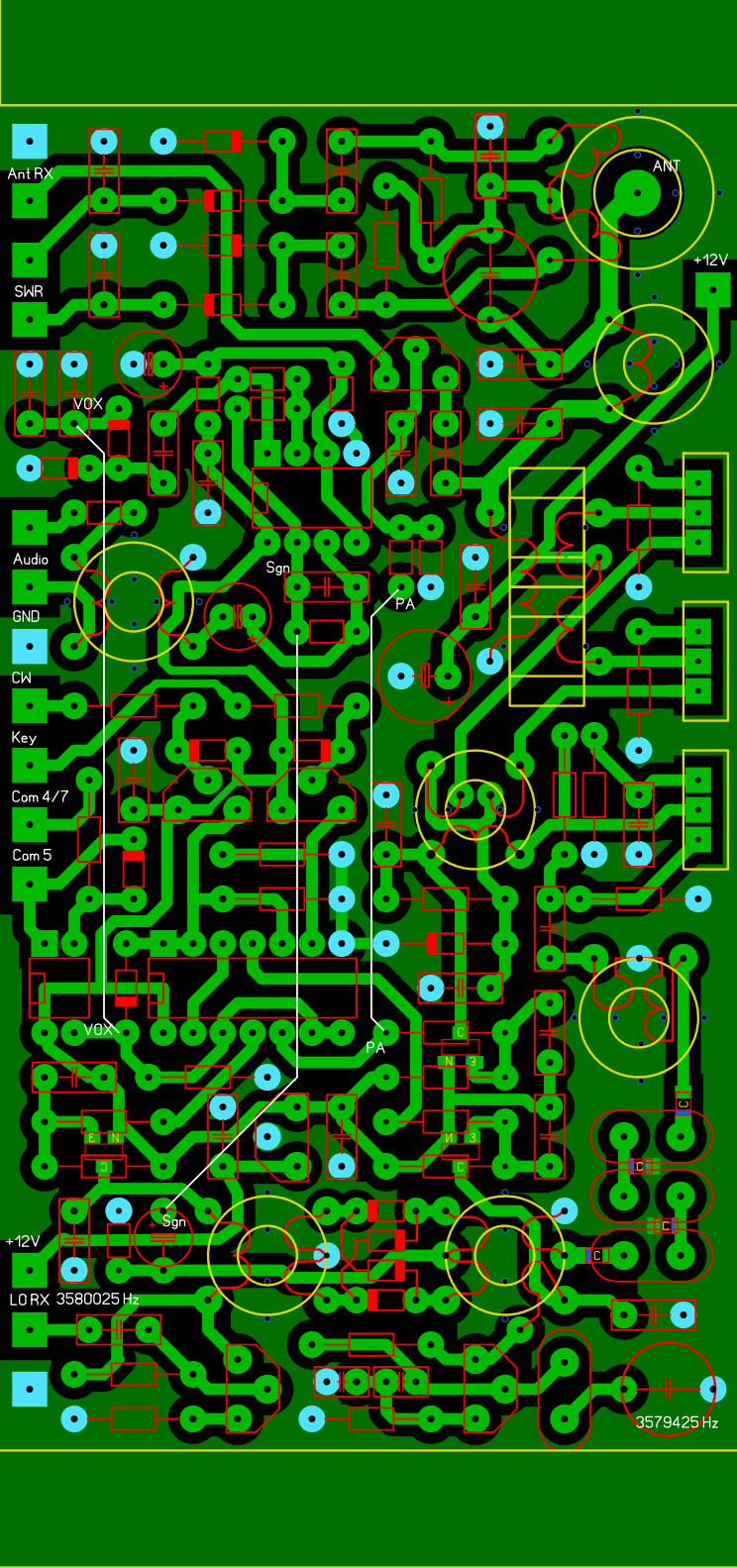

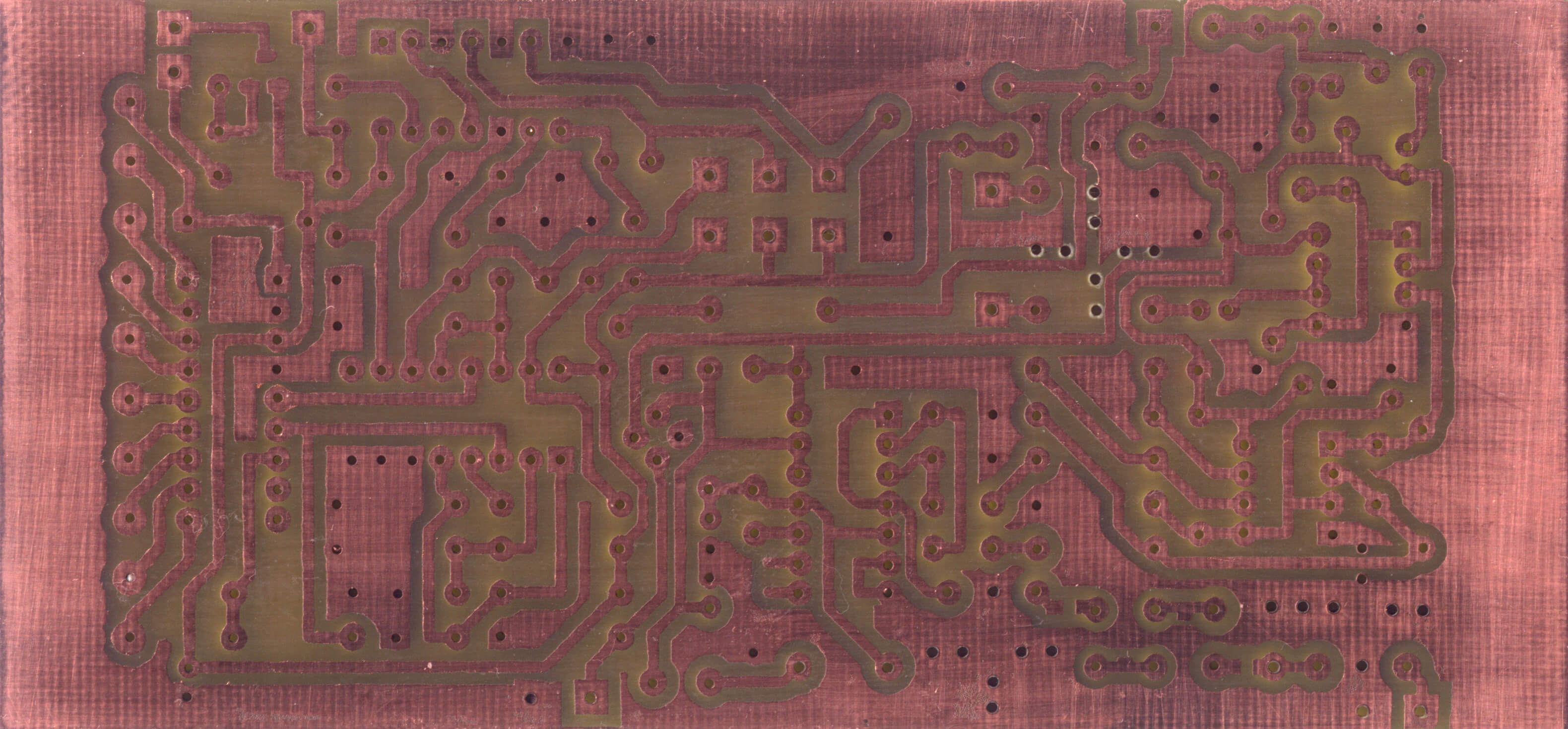

Выходы для нас равнозначны, и могут использоваться альтернативно.