Ближе к осени на этом сайте обычно появлялся очередной опус из цикла «хадж бродячих самураев», несколько похожий на все предыдущие. Что и понятно, ведь хождение ножками даже по большой и красивой локации, не способно подарить каких-то совсем уж особых впечатлений. Поэтому сегодня…

Ближе к осени на этом сайте обычно появлялся очередной опус из цикла «хадж бродячих самураев», несколько похожий на все предыдущие. Что и понятно, ведь хождение ножками даже по большой и красивой локации, не способно подарить каких-то совсем уж особых впечатлений. Поэтому сегодня…AFP-FSK модем c блэкджеком и шлюхами.

Самые популярные товары с Али по лучшей цене:

Пиксельные песочные часы 1079 руб.

Круглый таймер с магнитом, питание 3*ААА 680 руб.

Фляжка нержавсталь, 200 ml 382 руб.

AFP-FSK модем c блэкджеком и шлюхами.

Хоть и не гейша,

Но танец с катаной

Взор услаждает.

Попрактиковавшись в построении простых и предельно дешёвых средств связи на условные 100 км, как в виде SSB радиостанции, так и цифровых модемов (бюджетный вариант и с максимально упрощённым радиотрактом) при себестоимости любого из них не более $15, местный автор возжелал чуть более универсального девайса, но в том же формате кирпича.

Желание, как обычно, вылилось в лонгрид, текст класса «TLDR».

Чтоб не было тяжко, картинок насыпем от души. Где надо и где не надо.

Список очередных хотелок.

Всякий диайвайщик стремится прогрессировать даже в своих увлечениях, а потому требования к очередному девайсу сформулировались таким образом:

-

«Цифра» по-прежнему в приоритете.

Ибо по дальнобойности откровенно хороша и безальтернативна. -

Перестройка по частоте в пределах выбранного диапазона.

Тут уместен синтезатор. Вернее, без него точно не обойтись. -

Местная связь через зенитный механизм излучения NVIS до 300-400 км выбора не оставляет - пригоден только диапазон 80 м.

Но пускай будет возможность перевода девайса на диапазоны 40, 30, 20 метров. Для чего достаточно пересчитать диапазонный фильтр.

-

Намеренно дубовое исполнение в милитари стиле.

Такая концепция подразумевает только разъёмы, и ничего из того, что в принципе может быть разбито или отломано. Хотя для перестройки по диапазону и планируется использование синтезатора, воздержимся от хрупких дисплеев и энкодеров.

-

Тогда возникает вопрос, как же тогда всем этим управлять.

Раз уж «цифра» без компьютера невозможна, логично всё управление осуществлять через CAT-интерфейс связного софта. Зато девайс в своих сигнальных кабелях будет предельно лаконичен. К нему подключается антенна, батарея, и один USB кабель от компьютера.

-

Доступность элементной базы и комплектующих приветствуется.

Что заодно подразумевает минимальный ценник на комплектующие. -

Питание только стандартное, от 12 Вольт. Понятно, почему.

И габариты/вес поскромнее, ввиду специфики.

Не все требования сочетаются друг с другом. Если синтезатор частоты и обслуживающие его каскады кушают от души, по энергопотреблению сей девайс не конкурент тому, что мы собирали раньше. С другой стороны, всё ранее собранное, работающее на фиксированных частотах, не умеет гулять по диапазону, и это ничуть не лучше.

Дополнительные, но очевидные и разумные требования:

-

Если смотреть на задачу более глобально, на ум приходит концепция «All You Need / Portable», то есть самодостаточный мелкиий девайс, не требующий никакой внешней оснастки при развёртывании позиции где-нибудь в лесу под ёлкой.

В лесу под ёлкой точно не будет никаких КСВ-метров, все подобные средства контроля девайс изначально должен нести в себе.

-

Розеток в лесу под ёлкой тоже не наблюдается.

Чтобы девайс не превратился в тыкву при умирании батарейки нетбука или планшета, должна остаться возможность осуществить коннектинг пипл в виде хотя бы телеграфа.

-

Ну и просто послушать эфир ухом «в голосе» тоже весьма полезно.

Как растёт картошка за Уралом, хорош ли урожай белок...По этой причине SSB фильтр по ширине полосы имеет смысл посчитать под голос. Хотя для «цифры» такой простор избыточен.

Так что для реализации ещё и таких хотелок всё-таки не исключён и какой-нибудь дисплей с кнопками. Но лишь незамерзающий и трудноубиваемый.

И да, оговориться надо сразу - то, что возжелалось, оно, конечно, в каком-то виде уже материализовано. И, скорее всего, не один раз. Но простые вещи по чужим чертежам делать скучно, нет роста над собой.

«AFP-FSK модем», оглавление.

- Глава 1. Идеи для цифрового модема и их проверка.

- §1.1 Концепция приёмного тракта.

- §1.1.1 Выбор значения ПЧ.

- §1.1.2 Об инверсии частот в приёмном тракте.

- §1.2 Концепция передающего тракта.

- §1.3 Хард и софт модема.

- §1.3.1 Среда разработки Arduino IDE и альтернатива.

- §1.3.2 Выбор между LSB и USB.

- §1.3.3 VFO и BFO на синтезаторе Si5351a.

- §1.3.3.1 Калибровка модуля si5351.

- §1.3.3.2 О температурной стабильности Si5351a.

- §1.3.3.3 Об идентичности каналов Si5351.

- §1.3.4 Прямой синтез FSK сигналов на радиочастоте.

- §1.4 Экспресс-испытания AFP-FSK.

- §1.1 Концепция приёмного тракта.

- Глава 2. Проектирование передающего тракта.

- Глава 3. Блок логики.

- §3.1 Индикатор.

- §3.2 Кнопки.

- §3.3 Ограничения архитектуры Ардуино.

- §3.4 Внешнее питание.

- §3.5 Польза от добавления индикатора.

- §3.6 Принципиальная схема блока логики.

- §3.7 Звуковая карта.

- §3.8 USB хаб.

- §3.9 Плата цифровой части модема.

- §3.10 Кнопки Морзе.

- §3.11 Программирование каналов.

- §3.12 Об управлении через RTS/DTR по COM-порту.

- §3.13 Калькуляция стоимости платы логики.

- Глава 4. Конструирование передающего тракта.

- §4.1 Принципиальная схема передатчика.

- §4.2 Печатная плата передатчика.

- §4.3 Настройка передатчика.

- §4.3.1 Калибровка вольтметра батареи.

- §4.3.2 Балансировка КСВ-метра.

- §4.3.3 Калибровка измерителя мощности.

- §4.3.4 Калибровка КСВ-метра.

- §4.4 Рабочий вариант скетча.

- §4.5 Калькуляция стоимости платы передатчика.

- Глава 5. Проектирование приёмного тракта.

- §5.1 Приоритеты при проектировании приёмника.

- §5.2 Кварцевый фильтр.

- §5.3 УПЧ (IF amplifier).

- §5.4 Второй смеситель.

- §5.4.1 Выбор аналогового ключа.

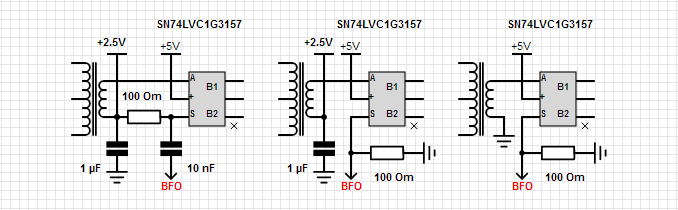

- §5.4.2 Схема смесителя на аналоговых ключах.

- §5.4.3 Форма сигнала BFO.

- §5.5 Предусилитель.

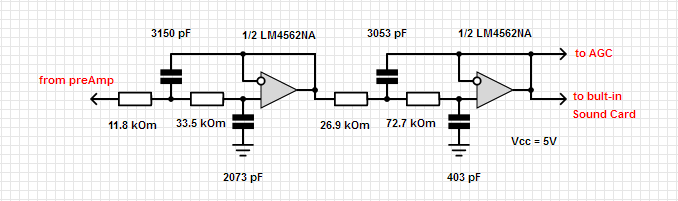

- §5.6 Активный фильтр нижних частот.

- §5.7 АРУ (AGC) для MC1350P.

- §5.8 Предельное упрощение схемы смесителя.

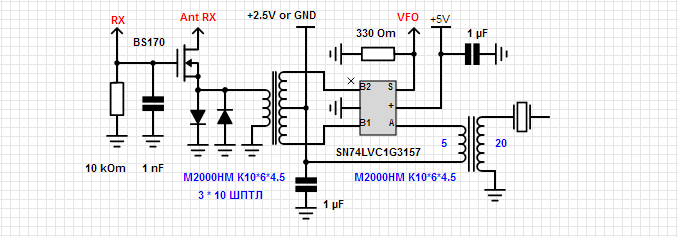

- §5.9 Первый смеситель.

- §5.10 Опробирование супергетеродина.

- Глава 6. Конструирование приёмного тракта.

- §6.1 Печатная плата приёмника.

- §6.2 Настройка приёмника.

- §6.2.1 Проверка кварцевого фильтра.

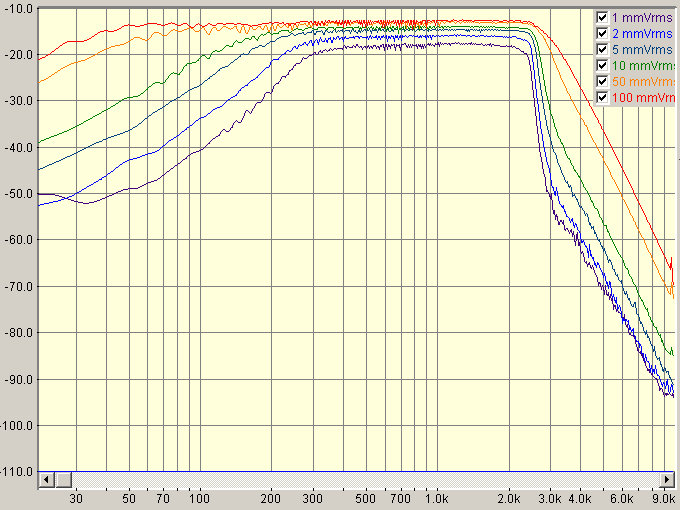

- §6.2.2 Контроль и коррекция АЧХ тракта.

- §6.2.3 Настройка петли АРУ.

- §6.2.4 Стоимость приёмника.

- §6.3 Громкоговорящая приставка.

- Глава 7. Изготовление и испытания модема.

- §7.1 Испытания передатчика.

- §7.1.1 Максимальная мощность модема.

- §7.1.2 Частотная дисперсия мощности.

- §7.1.3 КПД передатчика E-класса.

- §7.1.4 Регулировка выходной мощности модема.

- §7.1.5 Гармоники сигнала.

- §7.1.6 Оценка качества модуляции.

- §7.1.7 Оценка достаточности мощности.

- §7.2 Испытания приёмного тракта.

- §7.2.1 Качество селекции USB/LSB.

- §7.2.2 Рабочий диапазон частот.

- §7.2.3 Уровень эфирного шума.

- §7.2.4 Стабильность частоты настройки.

- §7.2.4.1 Калибровка по эталонным станциям.

- §7.2.4.2 Калибровка по вещательным станциям.

- §7.2.4.3 Выбег частоты при включении.

- §7.2.5 Чувствительность приёмного тракта.

- §7.2.5.1 Инструментальные измерения.

- §7.2.5.2 Оценка чувствительности на глаз.

- §7.2.5.3 Эфирная оценка чувствительности.

- §7.2.5.4 Сравнительная оценка чувствительности.

- §7.2.5.5 Что ограничивает чувствительность.

- §7.2.5.6 Практическая связь на 200 км.

- §7.2.6 Поражённые точки.

- §7.2.7 Излучение гетеродинов в антенну.

- §7.3 Характеристики модема.

- §7.4 «Военный» диапазон.

- §7.5 Итог диайвая.

- §7.6 Дополнения.

- §7.1 Испытания передатчика.

Глава 1. Идеи для цифрового модема и их проверка.

§1.1 Концепция приёмного тракта.

По логике, для диапазонного варианта исполнения модема, напрашивается фазофильтровый метод селекции SSB сигнала. Но он весьма далёко ушёл от «ламповых» технологий. Этак от радиотехники совсем ничего не останется. Потому пусть будет супергетеродин с одним преобразованием частоты, простой и понятный.

Первый гетеродин с плавной перестройкой (VFO) проще всего делается на синтезаторе. Современные модули синтеза имеют от трёх независимых выходов, так что не возникнет проблем и с опорным генератором (BFO). Его можно ставить по выбору на верхний или нижний скат кварцевого фильтра, реализуя тем самым приём с нужной боковой полосой.

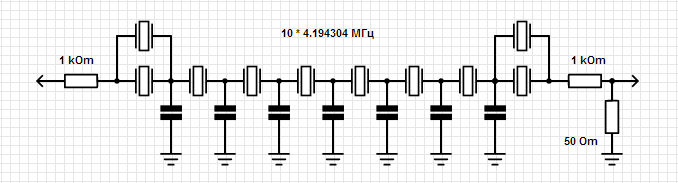

Любая супергетеродинная конструкция затевается с единственной целью - осуществить селекцию сигнала максимально качественным фильтром с требуемой полосой пропускания, для чего сигнал сначала переносится на частоту фильтра, а потом, после селекции и усиления, на звуковую частоту.

Фильтр основной селекции по ПЧ проще всего реализуется на кварцевых резонаторах, в чём мы неоднократно практиковались, и хорошо обучены такой премудрости. Воспользуемся этим опытом, раз уж он есть.

Выбор значения ПЧ осуществляется так, чтобы на интересных нам КВ диапазонах отсутствовали поражённые точки, также называемые спурами (Spur). Если исходить из кварцев, имеющихся в наличии на Алиэкспрессе, задача вообще имеет единственное решение.

§1.1.1 Выбор значения ПЧ.

Местный автор тщательно изучил весь ассортимент кварцевых резонаторов, доступных на Алиэкспрессе, и для каждого частотного номинала посчитал поражённые точки на потенциально интересных диапазонах 80-20 метров.

Ни одной поражённой точки нет только при ПЧ, равной 4.1943 MHz, что подтверждается скрином из IF Spurs Calculator - это просто красота:

На самом полезном в плане работы через NVIS диапазоне 80м при таком значении ПЧ не всё хорошо с зеркальным каналом, захватывающим кусок 25-метрового вещательного диапазона. Потребуется хотя бы антенный фильтр, надобность в котором, впрочем, и так самоочевидна.

Низкая ПЧ позволяет пользоваться при настройке тракта измерительной аппаратурой начального ценового сегмента (генераторы и осциллографы с рабочей частотой до 5 MHz), употреблять относительно простые схемные решения, и максимально распространённые комплектующие.

§1.1.2 Об инверсии частот в приёмном тракте.

Поскольку частота первого гетеродина (обозначен как VFO) выше рабочей частоты RF, наблюдается инверсия спектра на промежуточной частоте IF.

Графически такой эффект можно продемонстрировать тремя телеграфными сигналами разной амплитуды (зелёные линии на частоте RF), которые после преобразования в первом смесителе изменят порядок следования на оси частот (синие линии на промежуточной частоте IF):

Опорный сигнал второго гетеродина BFO также придётся реверсировать. Так что далее, когда речь идёт, например, об USB, но опора ставится на верхнем скате фильтра основной селекции, никакой ошибки в этом нет.

Хотя это стандартная раскладка для классического трансивера с первой ПЧ в районе 5 MHz, так получилось, что она нам очень подходит.

Кварцевый фильтр, построенный из дискретных резонаторов, всегда имеет пологий нижний скат, и гораздо более крутой верхний. При инверсии спектра более качественный приём будет для USB, а эта боковая полоса как раз и является целевой для работы с «цифрой».

Приём LSB в плане фильтрации от вышележащего по частоте канала будет похуже, ну так и сам «голос» в этом девайсе опционален.

§1.2 Концепция передающего тракта.

Было бы логично кусок тракта между двумя смесителями с SSB фильтром промеж ними задействовать также и в передающем тракте, как это делалось испокон веков.

Но одна мысль о конструировании полноценного передающего SSB тракта сильно озадачивает радиолюбителя. Если он понимает, за что берётся.

-

Традиционно SSB сигнал рождается в модуляторе на частоте ПЧ, который необходимо тщательно балансировать с целью подавления опорной частоты.

-

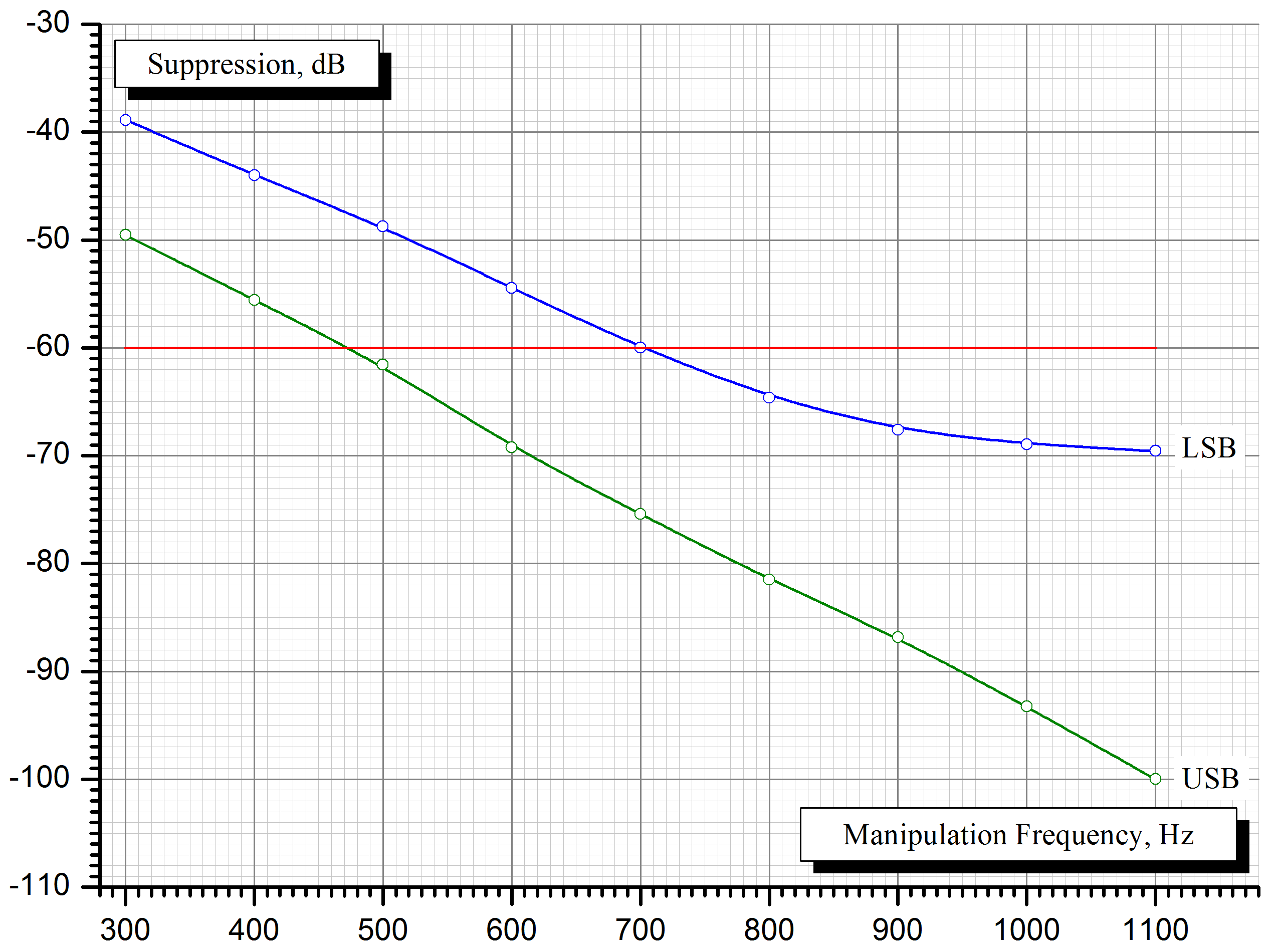

Не всякая схема модулятора способна сохранить сигнал в чистоте, зачастую порождая гармоники сигнала, попадающие в SSB канал. С которыми далее уже ничего не поделать - вот иллюстрация:

Когда эта станция работает с частотой манипуляции менее 800 Hz, наблюдается уже не удвоение, а утроение эфирного сигнала - вместо одного слота станция занимает шесть.

Для некоторых цифровых мод, теперь уже архивных, мы наблюдаем формирование сигнала на 1.5 kHz без всяких вариантов, как раз вот поэтому, ибо явление массовое.

-

Дальше нас ждёт настоящий квест по отфильтровыванию ненужной боковой полосы. Как правило, многозвенным кварцевым фильтром, нуждающимся в тщательной настройке по приборам.

-

В процессе переноса SSB сигнала на рабочую частоту приходится избавляться от зеркального канала.

-

Ко всему этому прилагается линейный усилитель, который нельзя перегружать по мощности. Что справедливо и для модулирующего сигнала - последствия будут схожие, но более локальные.

Причина такой боязни легко объяснима.

Накосячить можно как на любом этапе, так и в каждом из них :)

Однако, для цифровых видов связи семейства FSK, нет необходимости в последовательном переносе звука сначала на частоту ПЧ, а затем и на радиочастоту. Если вообще не пользоваться смесителями, порождающими сперва вторую боковую полосу, а затем и зеркальный канал, от них не придётся потом избавляться.

Своего рода манифест опубликован вот тут, обозначив рождение концепции AFP-FSK. Под неё попадает весь набор дигимод, у которых в каждый момент времени излучается только одна тональность. Одновременно это и самые дальнобойные режимы, использующие быстрое преобразование Фурье, с которым далее можно играться в математику и прямое исправление ошибок.

На примере далеко не единственной конструкции мы видим реализацию такого подхода, вполне имеющего право на жизнь. Более того, в последнее время большинство конструкций, ориентированных на сборку любителями, как раз и подразумевают именно синтез сигнала на рабочей частоте.

Попробуем пойти по тому же пути.

Но это уже будет не чистая радиотехника.

Но может, оно и к лучшему. Появляется шанс примкнуть к прогрессивному человечеству, ссылаясь на GitHub, скетчи оттуда, и всякое такое модное.

§1.3 Хард и софт модема.

Чем стоит заняться в первую очередь.

Местный автор не силён во всяких Ардуинах, ибо пока с ними дел не имел. Но без Ардуины здесь решительно никак не обойтись, так что настала пора познакомиться с незамысловатой на вид штуковиной:

Замечание про то, что всё равно, в чём разбираться с нуля, так что стоило взять что-нибудь посовременнее и с сущестенно большими ресурсами и производительностью, совершенно справедливо. Но для новичка критически важно наличие множества готовых библиотек, не нуждающихся в адаптации. А для этой платформы их море.

Девайс прикольный, и мобилизуется нами для решения трёх задач:

-

Связать софт FLDIGI, JS8Call и ему подобный с девайсом, чтобы иметь возможность управлять модемом по CAT интерфейсу.

Как минимум требуется задавать рабочую частоту, выбирать полосу USB или LSB, а так же переключаться с приёма на передачу и обратно. Для «цифры» только этого уже вполне достаточно.

-

Собственно синтез частот гетеродинов приёмника.

Задача вполне типовая, а потому должна решаться несложным образом. -

Прямой перенос «цифры» на радиочастоту.

Не является эксклюзивом, проблематика лишь в нюансах реализации.

Поскольку в подобных вещах у местного автора квалификации вообще ноль, ими и будем заниматься в первую очередь. Потому что если вдруг что-то не получится, всё остальное потеряет смысл.

Но если получится, хотелось бы программно реализовать полезные штуки, ранее выполнявшееся аппаратно, на россыпи деталек:

-

Измеритель КСВ, мощности, напряжения питания.

Ну и хочется считывать эти показания удобным образом. -

Как желательное - оперирование частотами и каналами.

Что однозначно требует индикатора.

Писать на СИ впервые без толкового справочника по языку не получится.

§1.3.1 Среда разработки Arduino IDE, либо альтернатива.

По среде разработки Arduino IDE информации много.

Только надо знать, что под Windows XP что-то новее 1.6.13 не заработает.

Скорее всего, под Windows XP Вас раньше или позднее, но неминуемо постигнет беда под именем «collect2.exe: error: ld returned 5 exit status», надёжных рецептов борьбы с которой попросту нет.

Помогает даунгрейд до Arduino IDE 1.6.5-r5 или даже древнее.

Рекомендуются к использованию portable версии, без инсталляции.

Просто распаковываем архив в папку, прямо оттуда всё и запускается.

Делать именно так полезно из соображений удобства, ведь через настройки Arduino IDE папку скетчей можно поместить в пределы рабочей папки ардуины, чтобы не скитаться по недрам профиля юзера, или где-то ещё:

Обратите внимание, что в эту же папку скетчей вложен пустой фолдер библиотек, куда можно поместить как папку своего проекта, так и папки используемых проектом сторонних библиотек. Удобно, когда всё компактно собрано в одном месте.

Всё содержимое этой папки скетчей (собственно скетч и все необходимые для него библиотеки) будет далее выдаваться в виде архивов для каждого этапа разработки, в качестве иллюстрации, как оно устроено. Что куда совать, разбирайтесь сами, у автора оно организовано максимально простым способом, как рассказано выше.

В таком случае, основную папку библиотек в директории Arduino IDE, изначально наполненную десятком-другим типовых решений, которые Вам и вовсе не нужны, можно смело очищать, чтобы средство разработки при каждом своём запуске не тратило время на индексацию всего этого добра.

Причём если нет необходимости вносить в скетчи собственные правки, не возникает нужды и в средстве разработки Arduino IDE, каждая версия которого имеет свои особенности, и компилирует скетч в бинарник различной байтовой длины.

При наличии такого бинарника (возьмём за труд прилагать его ко всем скетчам) оным можно «прошить» Ардуину гораздо проще.

Вариантов тут много, самый элементарный из них зовётся Xloader (GitHub), пониманию поддаётся :)

§1.3.2 CAT интерфейс.

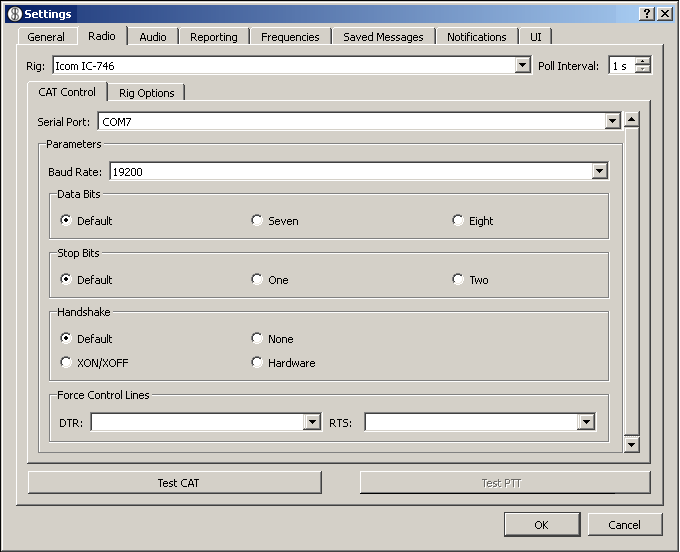

В Сети сыскался частично реализованный CAT-интерфейс для трансивера ICOM-746. Причём мануал на трансивер в районе 74 страницы содержит табличку кодов управления, сверяясь с которой, легко можно дописать всё недостающее, ежели оно вдруг потребуется.

Поддержка трансивера ICOM-746 присутствует как в FLDIGI (проще всего подключается через раздел Rig Control ⇒ Hamlib), так и в JS8Call. Видимо, не возникнет проблем и с другими вариантами связного софта.

Выбранная в поле «Rig» модель трансивера обуславливает скорость порта, для ICOM-746 она 19200 бит/с. Будем пользоваться именно им.

Скетч получился простейший.

Если связной софт почему-то не знаком с ICOM-746, есть альтернативная библиотека для трансивера Yaesu FT-857D сходной архитектуры. Разница у них лишь в наименовании одной функции.

-

Hamlib при нажатии кнопки «активация» не выдал ошибку.

-

Индикаторы RX и TX на плате Arduino ритмично замигали.

-

Частота и боковая полоса в FLDIGI сменились с каких попало на те, что указаны в скетче в качестве заданных по умолчанию.

-

Если выставить в связном софте FLDIGI некую частоту, отличную от дефолттовых для самой FLDIGI или скетча, а потом перезапустить программу, то эта частота подгрузится с Arduino, и восстановится.

Как понять, что CAT-интерфейс работает?

§1.3.3 VFO и BFO на синтезаторе Si5351a.

Под Si5351a ардуинщики понимают готовую плату синтезатора:

Это оригинал, с чётко различимыми номиналами деталей. Чип на плате в принципе может иметь 10 или 20 ножек, что соответствует трём или восьми радиочастотным выходам. Трёх нам будет достаточно.

Китайцы предлагают клон такого модуля.

Он выглядит чуть иначе, оформлен в другой цветовой гамме.

Согласно схемы модуля, он оборудован стабилизатором на 3.3 Вольт, есть подтяжка SDA/SCL шин к +5 Вольт резисторами по 10 kΩ, далее следует преобразователь уровня, опять-таки с подтяжкой шин уже к +3.3 V. Так что модуль можно запитывать от +5 V прямо с пина Arduino, да и входные пины тоже соединяются с пинами Arduino напрямую.

Почему с этим вообще пришлось разбираться.

Как обычно, китайцы сбывают нам брак. При включении чип стабилизатора модуля грелся от всей души, с нулевым напряжением на выходе. Прозвонка действительно показала коротыш, потому что под одним из керамических конденсаторов между землёй и шиной +3.3 V была «сопля». Выпаивание керамики и впаивание её обратно ту «соплю» устранило, но если юзер не обладает способностью выявления простейших огрехов монтажа, оживить модуль в данном случае ему не дано.

Далее заходит речь о библиотеке, позволяющей работать с модулем.

Таких библиотек много. От совсем простых до весьма казуистических.

Все библиотеки пишутся по мотивам вот этого документа от производителя. Он сподвигает к мазохизму, так что описание чипа и мануал по регистрам лучше всё-таки читать на русском языке. А вот уже после осознания всей схемотехники и математики придёт понимание, как можно всё то же самое выразить программно.

Но это для маньяков. Местный автор воспользовался готовой библиотекой Jerry Gaffke, подкупающей аскетичностью своих пользовательских функций и скромным байтовым весом. Код используется во многих конструкциях.

Соединение Si5351 с ардуиной оговорено на сайте разработчика модуля:

Управляется всё это прямо с компьютера через USB шнурок.

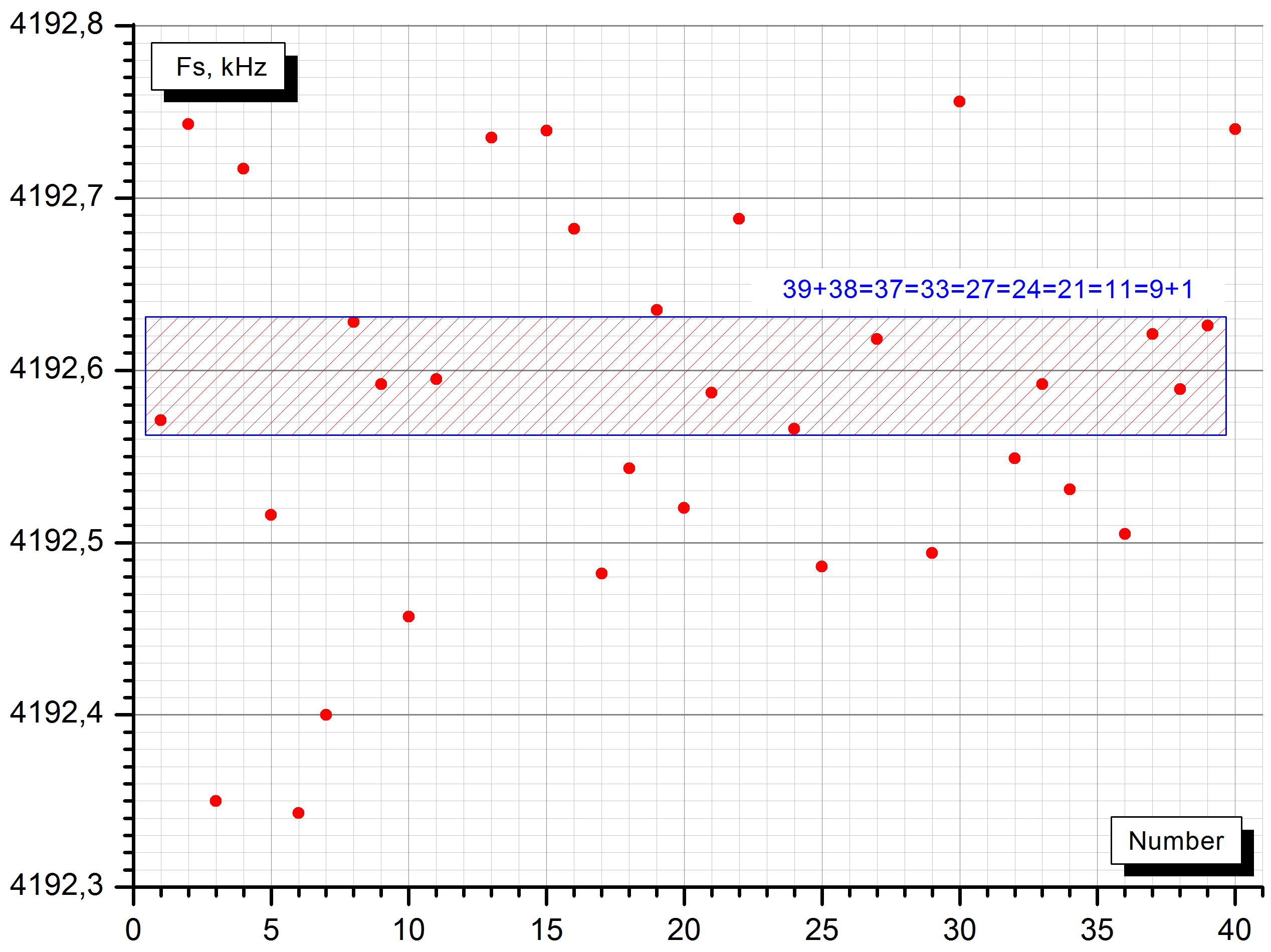

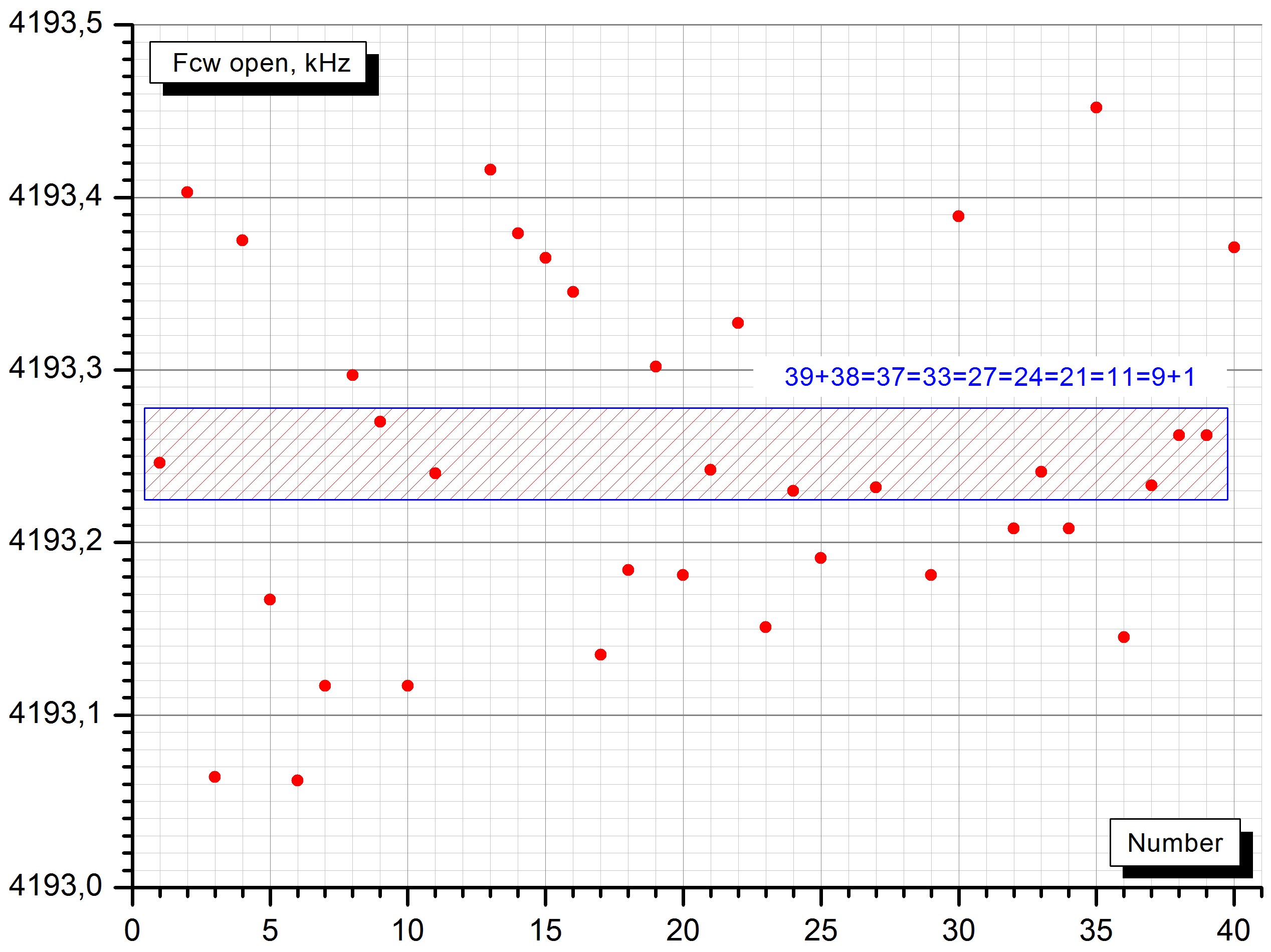

§1.3.3.1 Калибровка модуля si5351.

Если запустить синтезатор на любой частоте, на выходе соответствующего пина (частоты всех трёх генераторов выведены также на гребёнку) будет не в точности столько. Причём сдвиг частоты сильно зависит от заданной в скетче ёмкости нагрузки кварца (6, 8 или 10 pF). Никаких объяснений по выбору того или иного значения просто нет, но принято выставлять 8 pF.

В любом случае погрешность весьма существенна, и лечится выяснением истинной частоты кварцевого резонатора модуля синтеза, дабы именно это значение подставить в скетч. Номинала 25 MHz ровно там точно не будет.

Есть вариант замерить тактовую частоту напрямую, поднеся антенну RTL-SDR донгла (непременно с TXCO опорным генератором!) к модулю. Но сигнал довольно слабый, так что удобнее оценивать гораздо более сильный сигнал на выходе модуля, принимая его тем же RTL-SDR донглом.

Такая калибровка обычно выполняется на частоте 10 MHz, шаг составляет 0.4 Hz (если бы калибровка производилась на 25 MHz, шаг составил бы 1 Hz, как и положено). Давайте напишем пример с общением через монитор порта - вбивая буковки с клавиатуры, можно корректировать заданную частоту с шагом 0.4/4/40/400/4000 Hz.

Тут частота кварца откорректирована на поправочный коэффициент 1843.

Емкостная нагрузка установлена рекомендованной, 8 pF.

Если задействовать в качестве софта приёмника HDSDR в модуляции ECSS при включенной кнопкой «AFC» автоподстройке частоты, то при выборе «Опции ⇒ Настройки калибровки» частота замерится очень точно:

Взаимодействуя с монитором порта, далее подгоняем замеряемую частоту к требуемой, получая истинную частоту резонатора своего экземпляра модуля Si5351a, которую и надо использовать в скетче. Точнее Герца устанавливать частоту нет надобности, ведь кварцевый резонатор на плате модуля всё равно без термокомпенсации.

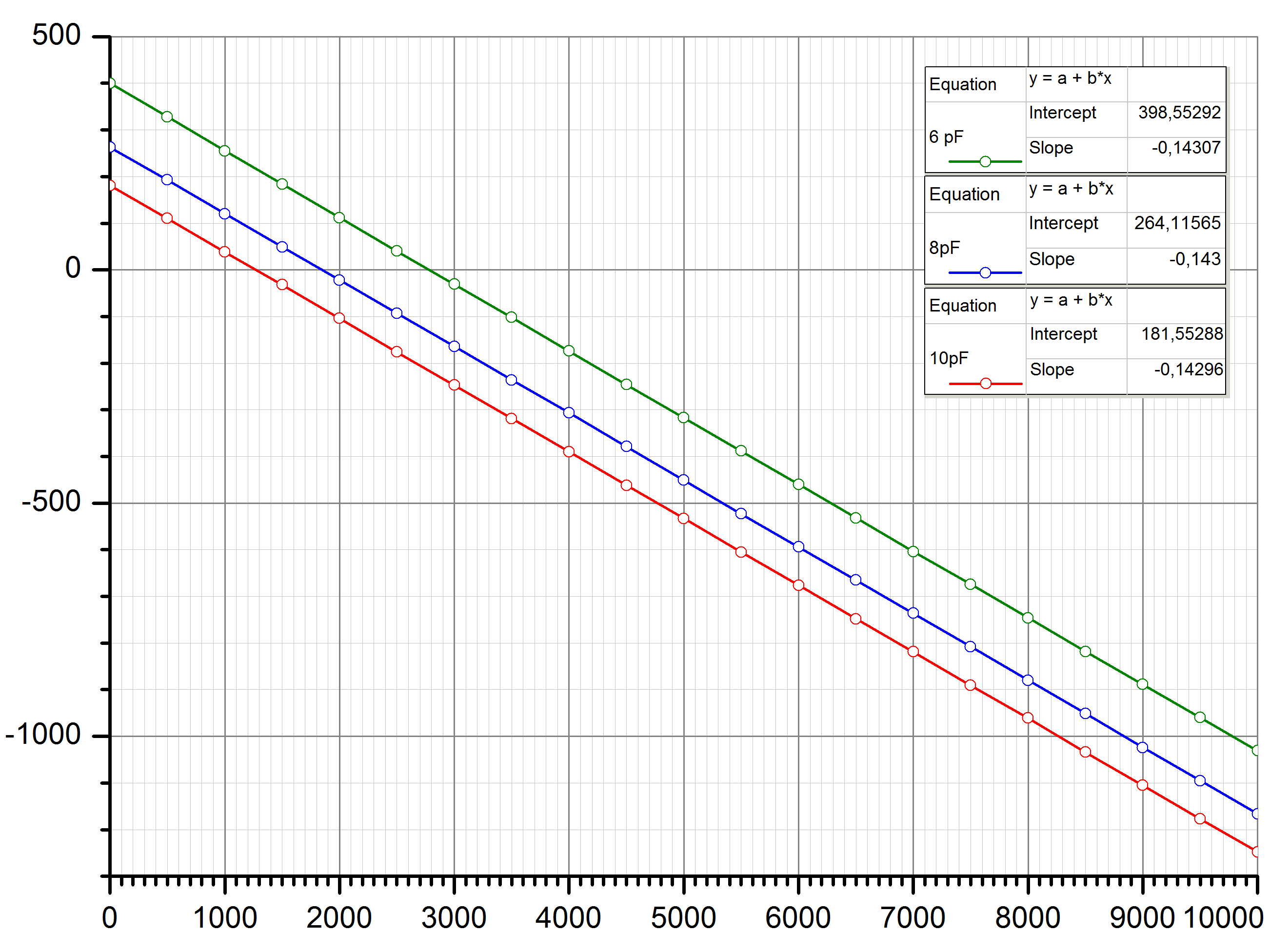

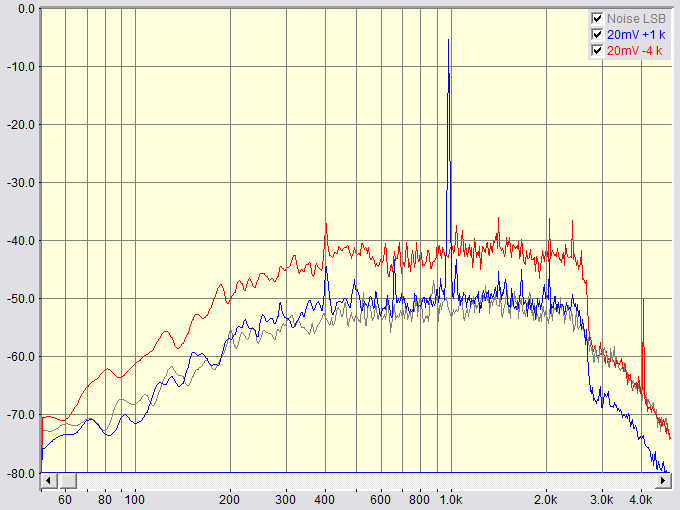

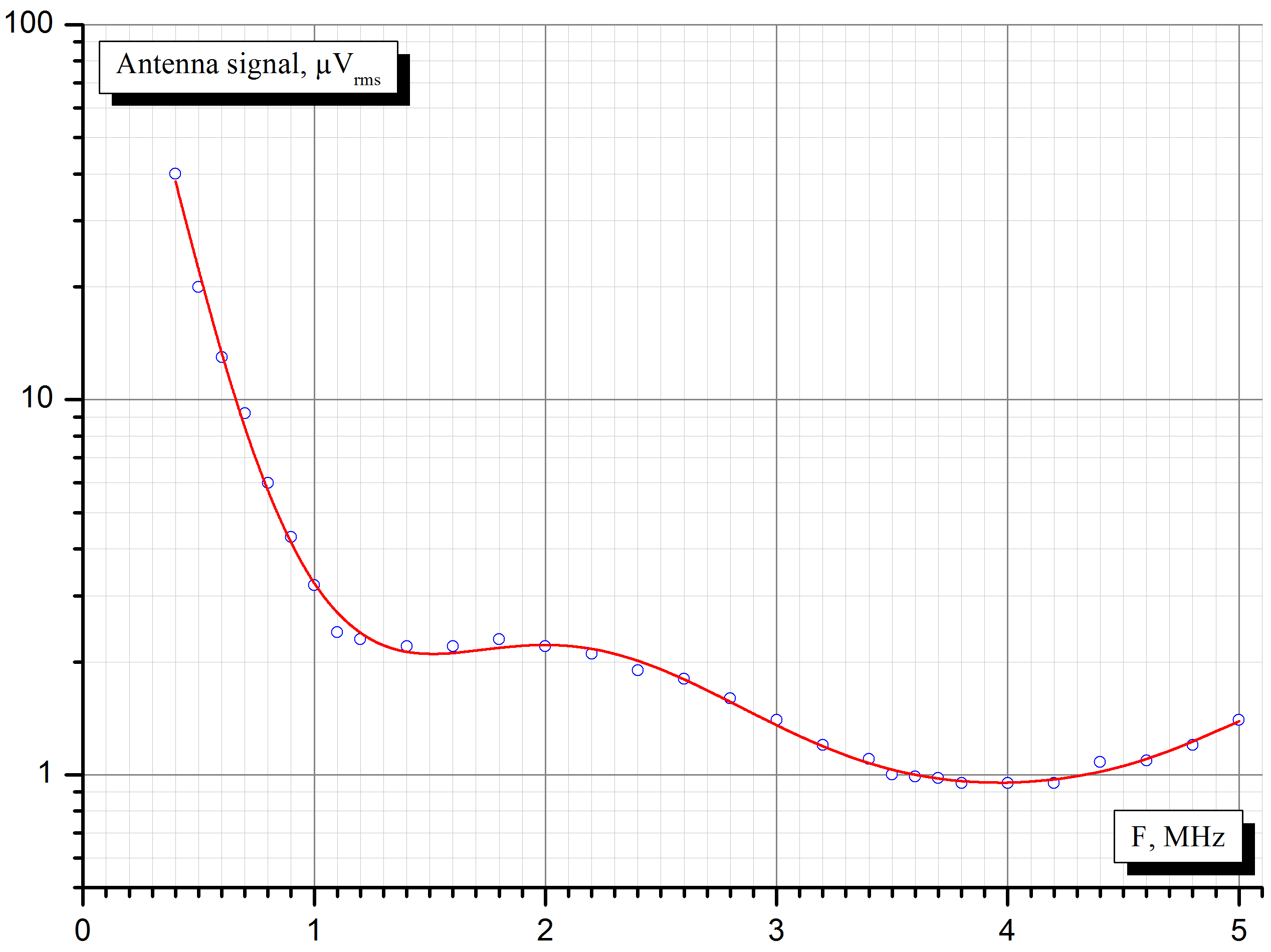

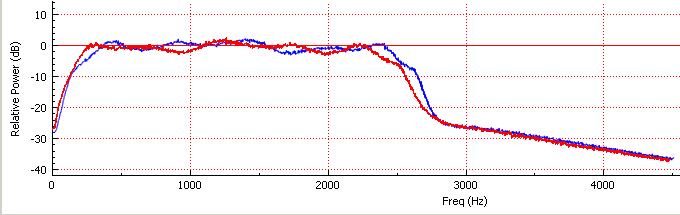

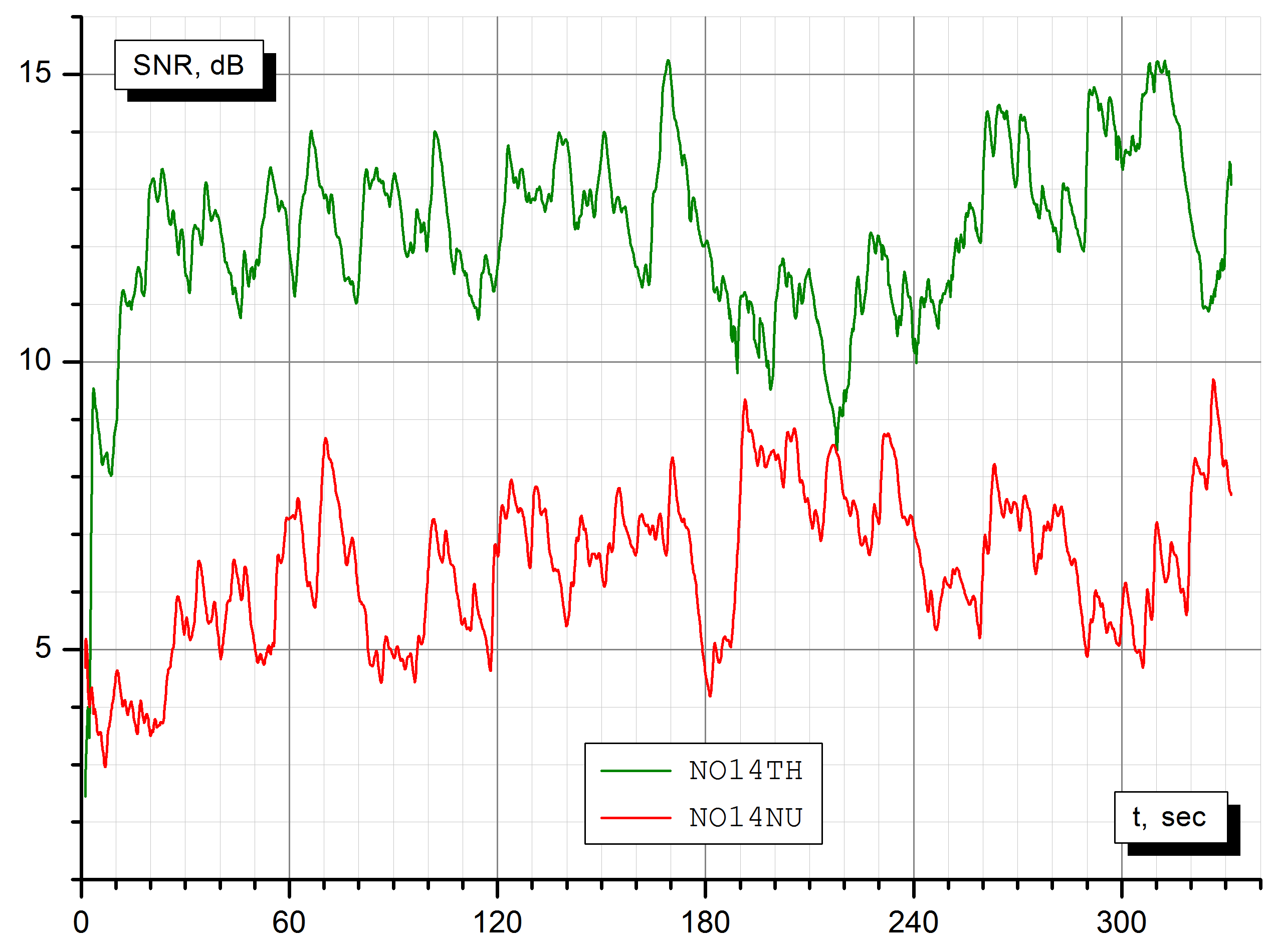

Однако возиться со специальным «калибровочным» скетчем вряд ли кто захочет, так что на его базе мы организуем встроенную утилиту калибровки, а пока примем к сведению кликабельный график с тремя линиями:

График снят на диапазонной частоте девайса для всех возможных емкостей нагрузки кварцевого резонатора (это 6 pF, 8 pF и 10 pF) и калибровочного коэффициента в диапазоне от 0 до 10000 с довольно грубым шагом 500.

Из графика очевидно, что у некалиброванного модуля Si5351 частота всегда завышена, причём при любом варианте нагрузки резонатора. Начальное отклонение частоты сильно зависит от ёмкости нагрузки.

Фактически нам всё равно, какой выбрать нагрузку кварцевого резонатора модуля Si5351. Поправочный коэффициент в диапазоне от 1000 до 3000 позволит получить верную сетку частот на выходе синтезатора.

Так, в тестовом скетче для ёмкости нагрузки 8 pF коэффициент эмпирически подобран как 1843. Действительно, глядючи на линейную апроксимацию синей зависимости, и поделив 264.11565 на 0.143, получим фактически те же 1847. Для красной зависимости 181.55288/0.14296 даст 1270, что так же ставит девайс чётко в килогерцовую сетку.

§1.3.3.2 О температурной стабильности Si5351a.

На плате модуля распаян самый обычный кварц на в данном случае 25 MHz. С виду он смахивает на TXCO, но дорожка питания к нему не заведена. Стало быть, никакой термокомпенсации тут не предусмотрено, за что мы поплатимся температурным дрейфом частоты. Его мы потом замерим.

То есть синтезатор - он не про стабильность и точность частоты.

А про удобство перестройки по диапазону.

§1.3.3.3 Об идентичности каналов Si5351.

В процессе контроля RTL-SDR донглом работы модуля синтеза Si5351 было замечено, что отметки частот на экране имеют разную амплитуду для разных выводов при одинаковых настройках. Каналы модуля Si5351 не идентичны.

Потому нагружаем по очереди каждый выход через конденсатор в 100 nF резистором 100Ω, подключаем параллельно резистору осциллограф, и вычисляем развиваемую выходом чипа мощность.

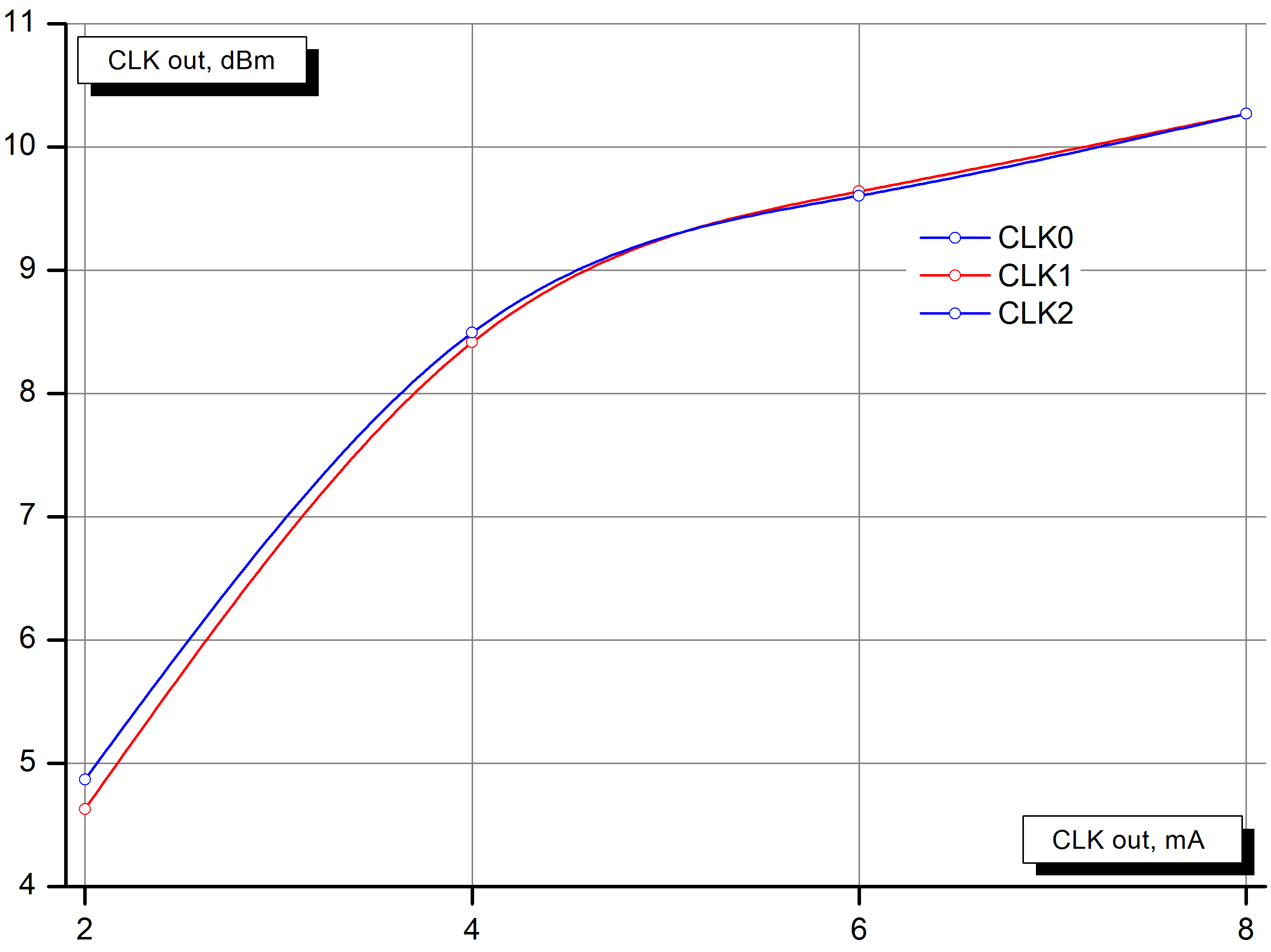

На четырёх доступных нам уровнях выхода видим такую картину:

Нулевой и второй выходы синтезатора не имеют отличий, а вот на первом выходе как-то всё не так (красная кривая).

По этой причине VFO и BFO будут повешены на крайние выходы модуля, раз уж они оказались идентичны, а среднему судьба работать на передачу.

По амплитуде уровень выхода, выставленный в скетче как 6 mA или 8 mA, развивают на ста Омах 2.7 V и 2.9 V соответственно, чего достаточно для работы смесителя на аналоговых ключах.

§1.3.4 Прямой синтез FSK сигналов на радиочастоте.

Беззастенчиво воспользуемся готовым проектом, реализующим AFP-FSK.

Обычно в такого рода конструкциях входной сигнал превращают в меандр, чтобы по фронту импульса запускать прерывание. Для этого над сигналом придётся аппаратно поколдовать, чего хотелось бы избежать.

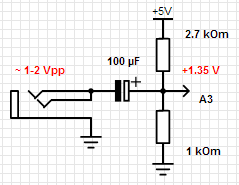

Вот почему авторский коллектив конструкции, доступной по ссылке выше, избрал другой путь, сделав аудиотракт простым (картинка).

Здесь синусоида накладывается на потенциал, близкий к внутреннему источнику образцового напряжения Ардуины. Компаратором фиксируется пересечение сигналом некой «красной линии», запуская прерывание. Так можно обойтись без внешних триггеров Шмитта.

Мы у себя всё сделаем так же, но перевесим аудиовход на другой порт.

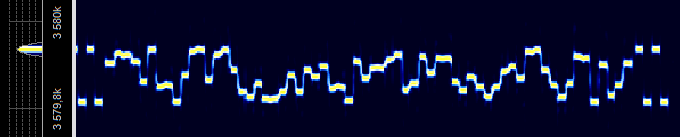

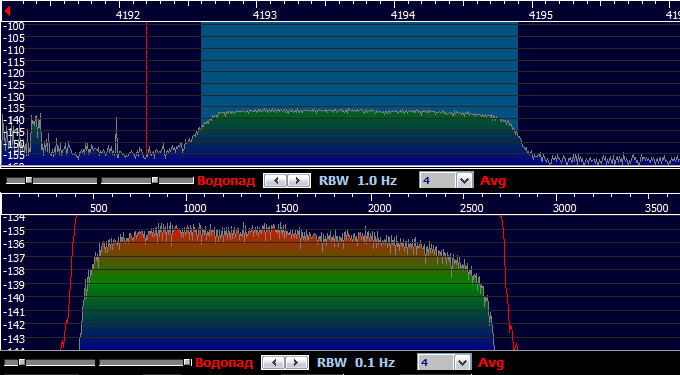

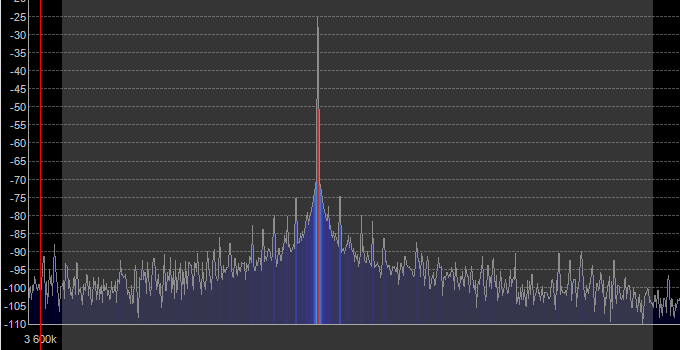

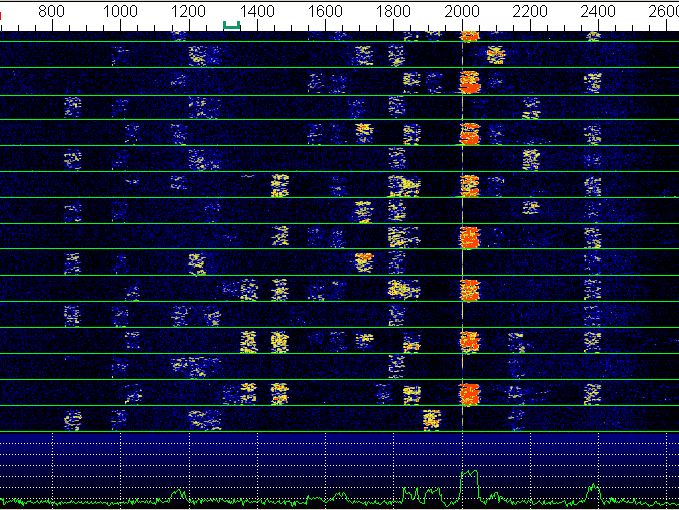

После интегрирования кода от Jerry Gaffke и Kazuhisa Terasaki в заготовку с CAT-интерфейсом на базе библиотеки Dean Souleles, получаем такой скетч. Проверяем его в эфире RTL-SDR донглом («водопад» здесь уложен набок):

Визуально вроде всё более-менее нормально. Но надо отдавать себе отчёт, что замер частоты скачкообразно меняющегося сигнала (чем занимается Ардуина) всегда происходит с некоторой погрешностью и инерционностью. Также не факт, что на выходе синтезатора будет строго заказанная частота - концепция её задания через коэффициенты деления несколько затейлива.

Фактически сигнал на выходе модуля синтезатора по спектру таков, будто он уже преодолел ионосферный участок радиотрассы, где его слегка размыло. Посему нам потребуются более детальные исследования, дабы убедиться, что сигнал годен для коммуникации.

§1.4 Экспресс-испытания AFP-FSK.

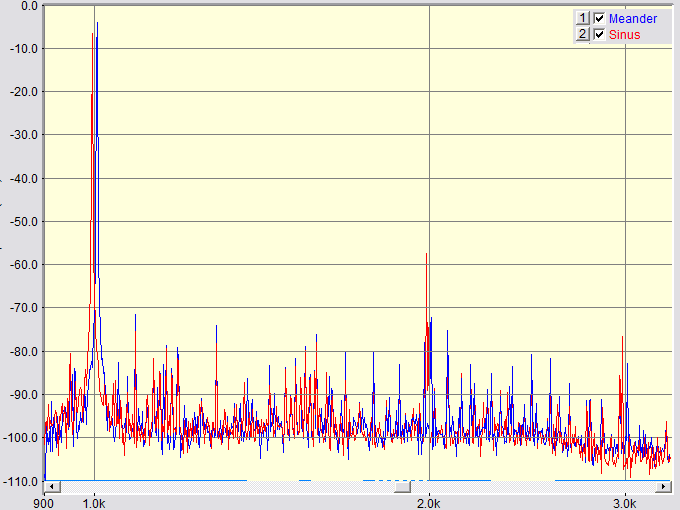

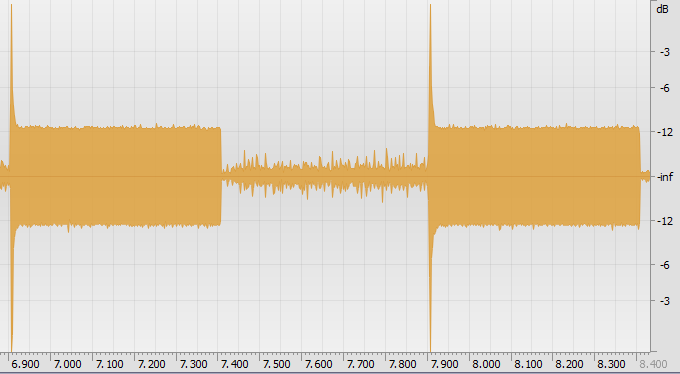

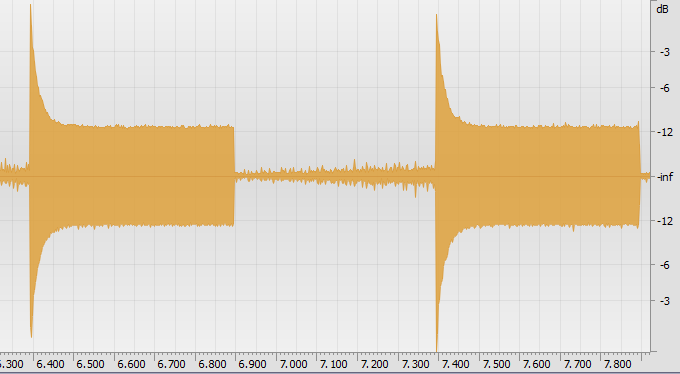

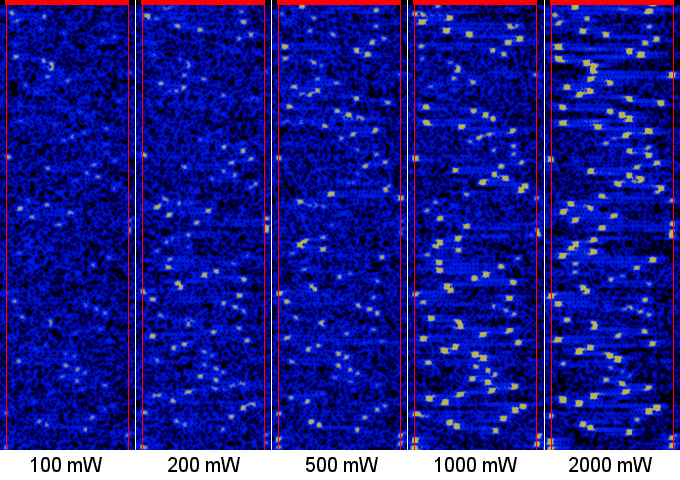

Сперва возьмём что-нибудь достаточно широкополосное и многотональное, поближе к реалиям. Например, дигимоду OLIVIA 64/500:

Слева исходный сигнал, справа принятый по эфиру на пятисантиметровую антенну «Волынкой 151 палаты» с расстояния 3 метра. Всё детектируется.

Это весьма неспешная цифровая мода, со скоростью чуть меньше 8 Бод, как раз для уверенной КВ связи зенитным излучением на дистанциях в 100-400 км. Свою задачу мы тем самым решили.

А каков весь диапазон возможных скоростей, бесприменительно к NVIS?

Открываем FLDIGI, и начинаем пробовать все имеющиеся виды модуляции семейства AFP-FSK, но с учётом ограничения в виде килогерцовой полосы пропускания приёмника «Волынки».

Для имитации длинной радиотрассы и увода сигнала в шумы, приёмник лишается антенны, и работает просто на голый антенный разъём без ничего, а выход CLK1 модуля синтезатора Si5351 ещё и выставлен скетчем на самую малую мощность.

Цифровые моды DominoEX и Contestia сразу же исключим из рассмотрения, потому как их 7-битная кодировка чудит с русскими буквами, а сами моды никаких особых плюсов не имеют, и по сути дела давно мертвы.

Остальное с русскими буквами дружит, и неплохо себя зарекомендовало.

Весьма хороши MFSK и THOR (стандартные варианты выделены цветом):

| Mode | Baud | Brandwich Hz | Lowest SINAD |

| MFSK 4 | 3.906 | 154 | |

| MFSK 8 | 7.8125 | 316 | -15.5 dB |

| MFSK11 | 10.767 | 218 | |

| MFSK16 | 15.625 | 316 | -13.5 dB |

| MFSK22 | 21.533 | 435 | |

| MFSK31 | 31.250 | 330 | |

| MFSK32 | 31.250 | 630 |

Режим MFSK16 позволяет в некоторых клиентах (типа FLDIGI) передавать картинки, пусть и не очень чёткие, примерно как в аналоговом TV. Но принципиальная возможность переслать чёрно-белый кусок карты 300*300 пикселей по КВ эфиру, и всего-то за пару минут, завсегда полезна.

Когда ионосфера относительно спокойна, хорошо ведёт себя THOR. Младшая мода вообще может запускаться под телеграфным фильтром. Пускай коннект неспешен, но вполне надёжен.

| Mode | Baud | Brandwich Hz | Lowest SINAD |

| THOR µ | 1.953125 | 36 | -18.0 dB |

| THOR 4 | 3.90625 | 173 | |

| THOR 5 | 5.3833 | 244 | |

| THOR 8 | 7.8125 | 346 | |

| THOR11 | 10.766 | 262 | |

| THOR16 | 15.625 | 355 | |

| THOR22 | 21.533 | 524 |

Однако особый интерес представляет дигимода «OLIVIA». Из всего зоопарка (возможны целых 40 вариантов), приёмник без антенны смог сработать с 29 разновидностями моды, перечисленными в теле таблички:

| Baud ⇓ \ BW ⇒ | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |

| 0.9765625 | 128/125 | 256/250 | ||

| 1.953125 | 64/125 | 128/250 | 256/500 | |

| 3.906250 | 32/125 | 64/250 | 128/500 | 256/1000 |

| 7.812500 | 16/125 | 32/250 | 64/500 | 128/1000 |

| 15.62500 | 8/125 | 16/250 | 32/500 | 64/1000 |

| 31.25000 | 4/125 | 8/250 | 16/500 | 32/1000 |

| 62.50000 | 2/125 | 4/250 | 8/500 | 16/1000 |

| 125.0000 | 2/250 | 4/500 | 8/1000 | |

| 250.0000 | 2/500 |

Красным обозначены официальные варианты, синим - также используемые, но альтернативно. Как видим, все они поддерживаются нашим девайсом.

Тут возникает вопрос, зачем для одной скорости (31.25 Бод) вводить четыре разных варианта. Мир чудесат, и скорость в Бодах не равнозначна скорости в WPM (слов в минуту), для которой можно нарисовать другую табличку:

| Baud ⇓ \ BW ⇒ | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |

| 31.25000 | 4/125 9.8 wpm -15 dB SNR |

8/250 14.6 wpm -14 dB SNR |

16/500 19.5 wpm -13 dB SNR |

32/1000 24.4 wpm -12 dB SNR |

| 62.50000 | 4/250 20 wpm -12 dB SNR |

8/500 29.3 wpm -11 dB SNR |

16/1000 39.1 wpm -10 dB SNR |

Предельная чувствительность варианта моды (в dB ниже уровня шумов) обратно пропорциональна скорости коннекта в wpm, и это логично.

Вывод же из первой таблички таков: мода «OLIVIA 128/125» демонстрирует достаточную разрешающую способность оцифровки сигнала девайсом, а «OLIVIA 2/500» - максимальную скорость такой оцифровки.

Теперь затронем культовые сущности от Джо Тейлора.

Типа FT8 и стека аналогичных технологий, работающих с таймфреймами.

Возьмём что-нибудь, согласное запуститься под Windows XP.

Например, wsjtz-2.2.1-mod-0.44-win32.exe

Софт легко конфигурируется для работы с CAT-интерфейсом:

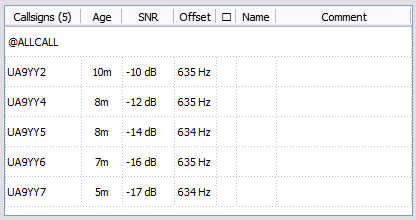

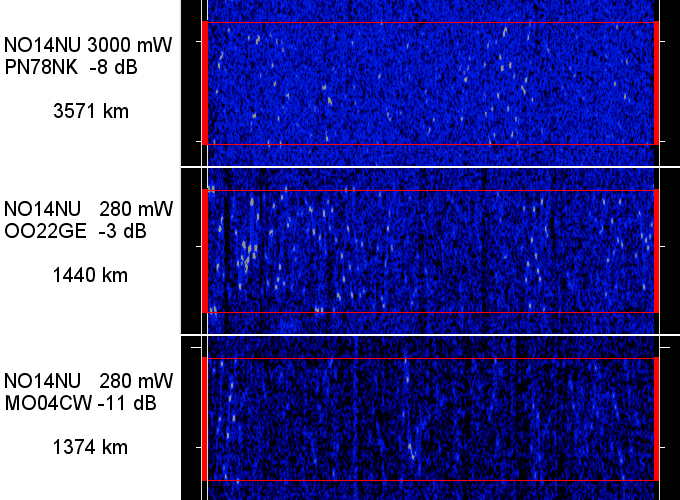

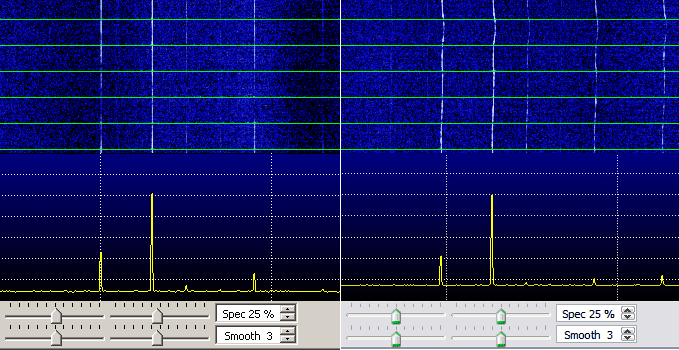

«Волынкой», лишённой антенны, пытаемся принять моду FT8, постепенно укорачивая 5-сантиметровую излучающую антенну модуля синтезатора. При уровне сигнала ниже -22 dB декодирование прекращается, и это предел:

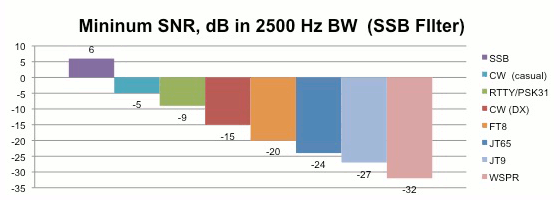

Тут вспоминаем про хрестоматийную картинку из букваря:

При полосе пропускания «Волынки 151 палаты» порядка 1200 Hz, добавка к предельному уровню сигнала согласно формулы из букваря составляет 3 dB, то есть приём возможен вплоть до уровня -23 dB SNR. Фактически это мы и видим, так что качество модуляции в девайсе вполне приемлемое.

Таким образом, девайс способен работать в моде FT8, а также похожих на неё (FT4, JT4, JT9, JT65).

Но это было по сути праздное любопытство, потому как посредством моды FT8 никак не получится передавать произвольную информацию, только лишь слать пинг. Практический же интерес вызывает мода JS8Call с таким же способом кодирования, но иным протоколом связи.

Клиент для этой цифровой моды берётся отсюда.

Настройка для CAT-интерфейса возможна, вот обе вкладки:

Испытания по той же схеме дали такие циферки SNR:

В чуть ранее предпринятых экспериментах установлено, что на реальных радиотрассах детектирование с этим же приёмником и в этой же программе возможно вплоть до -20 dB по нативному показометру. С чем связано такое расхождение в показаниях на целых 3 dB, непонятно.

Однако для нужд партизанов и разных прочих штирлицев, данная мода самая полезная из всего, что только есть, потому как позволяет организовать mesh сеть на КВ, с ретрансляцией сообщений за пределы радиогоризонта. Есть даже обзор от местного автора про то, чего дозволено хотеть от JS8Call, и как этого практически добиться.

Вывод:

На радиотрассах с уверенной связью между узлами скорость обмена может составлять 125 Бод, с поддержкой всех актуальных стандартов AFP-FSK.

Если же иметь ввиду партизанскую радиосвязь, выбор будет из вариантов «OLIVIA 32-16-8/125». Пускай SMS-ка отправляется долго, но надёжно, без переспрашивания. Прямо сквозь шум эфира, колыхания ионосферы, трески грозовых разрядов, и совсем малой мощностью.

Похоже на то, что некоторые огрехи процесса замера звуковой частоты, с последующим добавлением намеренного к частоте настройки, и излучением всего этого в эфир, не ухудшают сигнал драматически. Безусловно, сигнал не такой чёткий, как при чисто аналоговой передаче, но зато появляется возможность воспользоваться очень простым передающим трактом.

Глава 2. Проектирование передающего тракта.

Если принципиальная возможность прямого синтеза AFP-FSK сигнала на рабочей частоте подтвердилась, больше нет необходимости в линейном усилители мощности. Можно обойтись чем-то более простым.

Выходной мощности для наших задач достаточно 2 W, это уже проверено.

Если получится чуть больше, тоже хорошо. Но не обязательно.

Транзисторы BS170, обычно применяемые в QRP передатчиках, остались от предыдущих конструкций. На них и будем ориентироваться.

§2.1 Усилитель мощности класса «E».

К сожалению, эксперименты со схемой классического усилителя E-класса с последовательным колебательным контуром по сути дела провалились. Не удалось достичь энергетики лучшей, чем у линейного усилителя мощности.

Далёкая от классики схемотехника трансиверов линейки QCX оказалась лучше. Остановимся вот на таком максимально простом варианте (номиналы указаны фактические, замеренные прибором):

На входе этого каскада пока нет драйвера в виде КМОП или ТТЛ элемента с мощным выходом, поэтому туда подключен его эмулятор в виде генератора стандартных сигналов, поставленного в режим меандра от нуля до +5 V. Меандром с регулируемой амплитудой можно задавать выходную мощность.

Все мануалы по сборке трансиверов из наборов (QCX, uSDX...) обязательно предупреждают, что только фирменные транзисторы и ферритовые изделия (как правило, Амидоновские) способны в тех наборах работать. Иначе ни мощности, ни заявленного КПД гарантированно не получить.

У нас породистых деталей нет, а есть только вот такое:

Китайские BS170, по замерам ёмкости укладываются в даташит.

В фильтре нижних частот индуктивности намотаны на «красных китайских кольцах», якобы T37-2:

Окрас не такой, как у настоящего Амидона, да и магнитная проницаемость чуть побольше. Но до двух-трёх Ватт использовать можно смело.

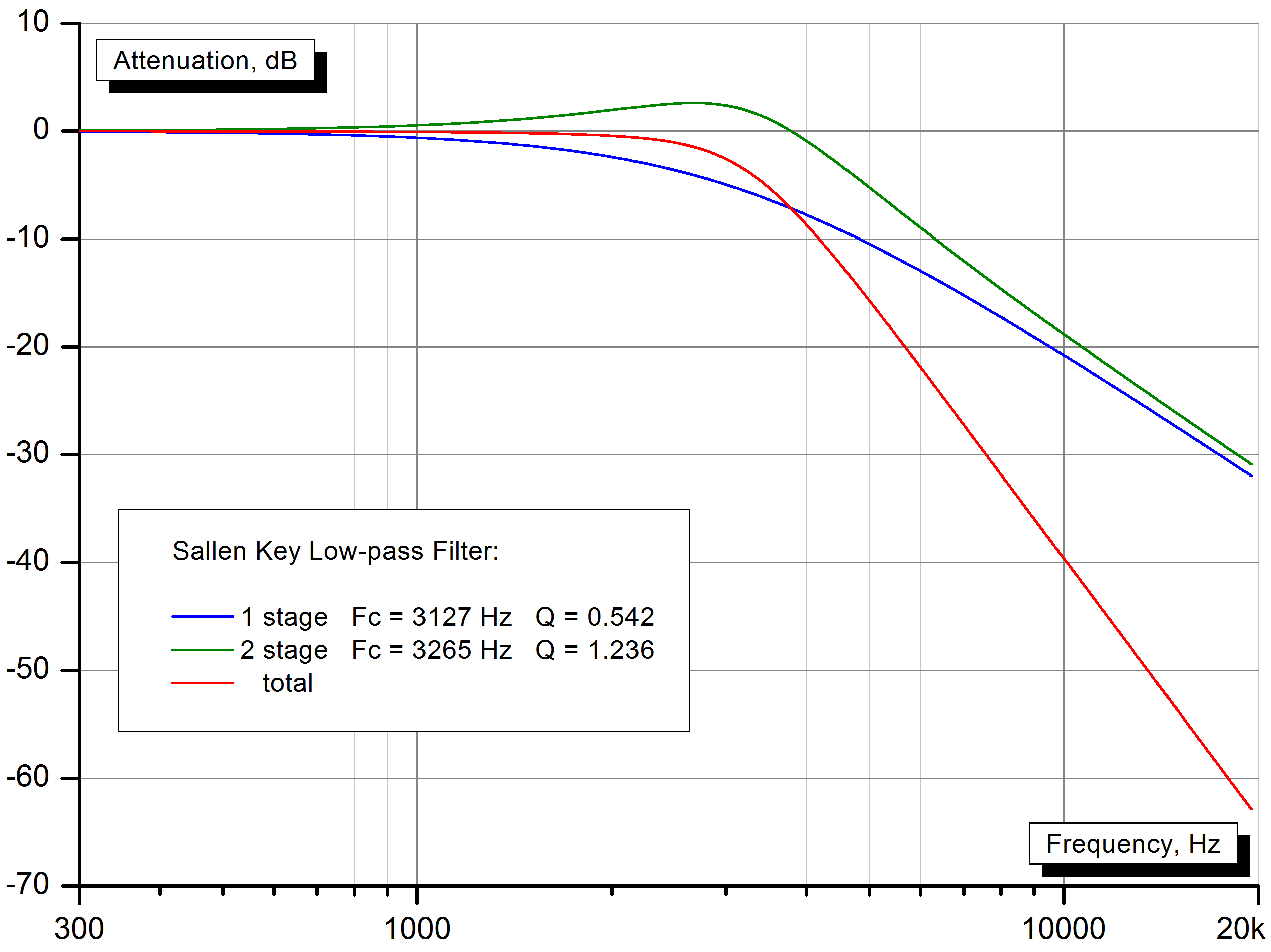

Сразу же оговорим характеристику фильтра с эмпирически подобранными индуктивностями (по минимуму потерь мощности). Софт «Elsie™» считает это чем-то слегка Баттервортовским, с частотой среза более 4 MHz:

Фильтр не лучший из возможных, но пойдёт. Нам от него хочется главным образом подавления зеркального канала в районе 12 MHz.

Для дросселя в истоках трёх транзисторов сгодилось кольцо, выдранное из какого-то блока питания - по размеру оно в точности соответствует T37, и с магнитной проницаемостью около 40. Весьма похоже на FT37-67, вот только кольцо сиреневого цвета, что не типично для породистого Амидона.

Приборные исследования отрисованного куска схемы показали следующее.

КПД усилителя мощности вместе с ФНЧ пятого порядка максимален при 2.5 Ваттах, если мощность задавать меандром, а не варьированием напряжения питания самого усилителя. Никаких 90% там нет и близко, а есть только 62.

Но лучше контролировать температуру транзисторов BS170.

Именно они откажут при перегреве, так что на их самочувствие и смотрим:

Последний график кажется не логичным, но это факт: транзисторы холоднее 50℃ при выходной мощности усилителя порядка 2.3 W. При меньшей и большей мощности они начинают ощутимо греться.

Очевидно, усилитель класса E неплохо себя ведёт и чувствует на проектной выходной мощности, но при её существенном изменении эффективность усилителя резко падает, а сами силовые транзисторы склонны к суициду.

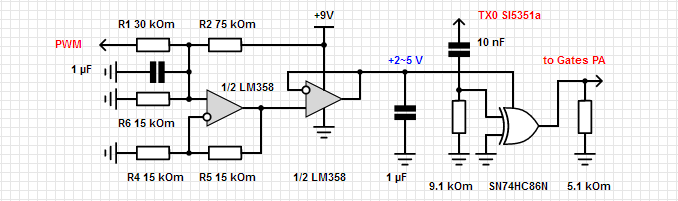

§2.2 Драйвер усилителя мощности.

При анализе конструкций с усилителем класса E становится понятно, что по входу он раскачивается пятивольтовым логическим элементом. Иногда даже одиночным. От логического элемента требуется быстродействие и умение формировать импульсы с крутыми фронтами.

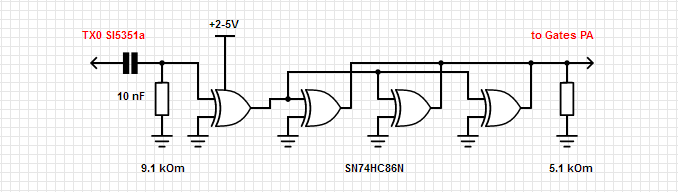

От предыдущего творчества остался чип SN74HC86N, и он тут подходит:

Действительно, выход модуля Si5351a, буферированный всего одним таким логическим элементом, кричит через усилитель в антенну двумя Ваттами.

Любопытства ради было проверено, что случится при снижении питания чипа. Удивительно, но он работает вплоть до 2 V, с плавным уменьшением мощности в антенне вплоть до 50 mW. Форма сигнала не страдает.

Да, такое возможно. По даташиту передаточная характеристика транзистора BS170 близка к линейной, исключая разве что самый начальный участок после открывания канала:

Меняя амплитуду меандра на входе усилителя от 3 до 5 Вольт, тем самым можно перекрыть весь возможный динамический диапазон усилителя по мощности, причём с законом регулирования, близким к линейному.

Значит, регулировать выходную мощность можно изменением напряжения питания драйвера. А задавать её логично с ардуины, прямо в цифрах. Но так как ЦАП в нашей Ардуине отсутствует, а городить его на рассыпухе не хочется, воспользуемся «аналоговым ЦАП» на основе ШИМ.

Надо же поиграться со всеми возможностями Ардуины, как без этого.

В том числе и с широтно-импульсной модуляцией.

Самое замечательное, что ШИМ запускается как самостоятельный процесс, вычислительная мощность процессора не привлекается. Это здорово, ведь в режиме передачи процессор будет всецело занят обработкой звука.

Проще всего перевод ШИМ в напряжение осуществляется неинвертирующим сумматором, но там получаются страшные дроби. На пальцах выйдет так (с сохранением нумерации резисторов на тот случай, если всё-таки захочется дроби посчитать):

Если где нужен ОУ, туда всегда ставят LM358. Это не выдумки местного автора, так уж повелось испокон веков. Но китайское происхождение чипа не позволяет ему работать «от шины до шины» по выходу, как заявлено даташитом, поэтому и запитан он от 9 V. Но на драйвере не будет более 5 V.

Вариантов просматривается два:

-

При R4=R5 ОУ имеет усиление 2, и если номинал R1 приравнять к R6, а R2 убрать, коэффициент передачи на линии ШИМ будет ½, а на выходе получается регулируемый потенциал 0-5 V.

Но ⅖ динамического диапазона регулировки пропадёт впустую, ведь логический элемент требует от 2 Вольт питающего напряжения.

-

Практичнее коэффициент передачи в линии ШИМ уменьшить до ⅓, но учредить вольтдобавку через R2. Теперь напряжение питания драйвера регулируется от 2 до 5 V, с шагом <12 mV.

Однако в этом случае при «обнулении» ШИМ питание с драйвера не снимается полностью. Хотя ВЧ сигнал с синтезатора тоже не подаётся, тем не менее какая-нибудь нестабильность питания может вызывать «шевеление» драйвера, и теоретически создавать шум в приёмнике, подключенным к антенне напрямую, без реле.

Что правильнее, надо обдумать.

Но первый вариант интуитивно нравится больше.

Возможно, второй ОУ чипа следует включить не повторителем напряжения, а активным ФНЧ, ибо стандартно в ардуине ШИМ реализуется на звуковых частотах, что требует хорошей фильтрации на этапе преобразования ШИМ в напряжение, управляющее питанием драйвера.

Впрочем, это обходится повышением частоты ШИМ до 30 или даже 60 с лишним kHz через перезапись регистров таймера.

LM358P лучше заменить LM258N, у неё шире рабочий диапазон температур.

Теперь, имея возможность выдать команду ШИМ в виде числа до 255, меняя тем самым выходную мощность, мы сможем её варьировать от десятков mW до пары Ватт и больше.

§2.2.1 Правильное включение логики.

На выходе одиночного логического элемента, да ещё и при заниженном напряжении питания, вряд ли будет меандр правильной формы. Потому как ёмкость затвор-исток реального транзистора BS170, напрямую замеренная прибором, немаленькая - 32 pF. А их три штуки.

Было бы логично объединить усилия нескольких логических элементов.

Заменим каскад с одиноким элементом вот такой конструкцией:

Обнаружилось, что амплитуда меандра на входе драйвера (поставляется синтезатором частоты, у которого есть 4 уровня выхода) абсолютно никак не влияет на выходную мощность. Что и правильно.

§2.3 Выбор рабочего режима усилителя E-класса.

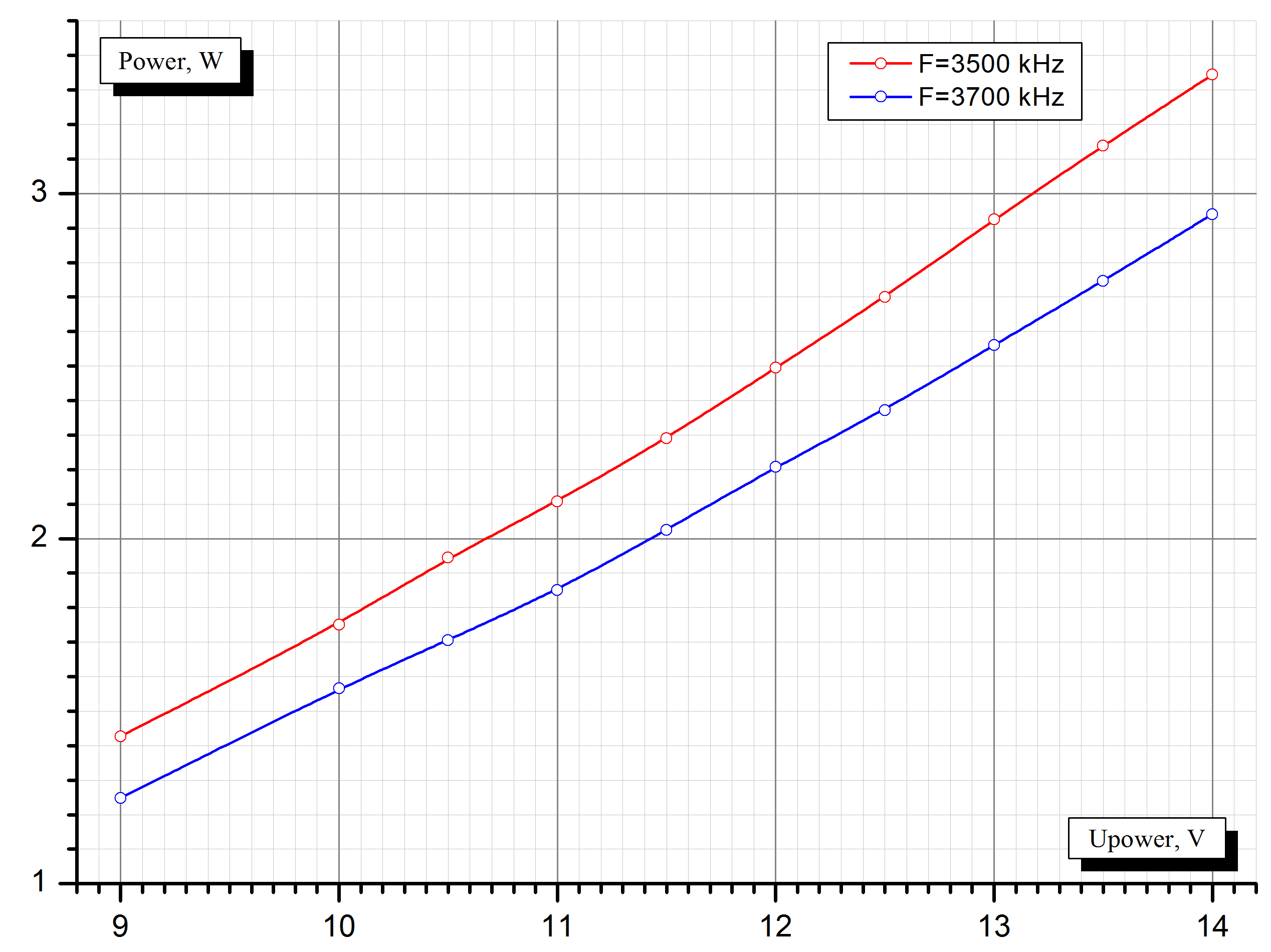

Простая схемотехника наказывает тем, что в ней всё от всего зависит. Но иногда это хорошо - если взять за константу выходную мощность (пусть она будет 2 W ровно), а за критерий температуру транзисторов, не составляет труда понастроить вот таких эмпирических зависимостей:

Варьируется число витков на карбонильном кольце в стоке транзисторов.

Его индуктивность при этом тоже указана на врезке.

Ни один мануал по усилителям класса E не упоминает возможность подстройки импеданса под требуемое напряжение питания методом изменения индуктивности дросселя в стоке, так что это эксклюзив.

В процессе измерений сперва задавалось напряжение питания с каким-то шагом, а затем питание драйвера регулировалось через ШИМ Ардуины таким образом, чтобы осциллограф зафиксировал на нагрузке ровно 2 Ватта. В каждой точке замерялась температура транзисторов BS170, с точностью до градуса.

Диапазон ограничен справа напряжением 13.8 Вольт (на аккумуляторной батарее больше не бывает), а слева минимальным значением, при котором в нагрузку ещё приходят 2 W мощности. Работать можно и при более низком напряжении, но двух Ватт там уже не будет.

Очевидно, при питании девайса от сетевого блока с напряжением 12 Вольт ровно, имеет смысл мотать на карбонильном кольце 11 витков. При работе от аккумулятора оптимальное значение 13 витков. Транзисторы будут чуть тёплыми, а КПД усилителя максимален.

При отсутствии подходящего карбонила с магнитной проницаемостью µ=40 придётся взять пару «красных китайских колец», и намотать дроссель на них. Ориентировочная индуктивность указана на графике, и может быть уточнена экспериментально.

Но можно воспользоваться данными калькулятора, а так же габаритными размерами, указанными на той странице, и по другому калькулятору узнать точную магнитную проницаемость, вычисленную как 10.5. Теперь, удвоив толщину кольца, возможно оценить число витков на двух сложенных вместе карбонилах T37-2 для любой требуемой индуктивности:

Фактически дроссель содержит столько же витков и того же провода, что и индуктивности антенного фильтра, но мотается не на одном кольце, а на двух сложенных вместе.

Промежуточный итог.

В принципе, мешанина спаянных проводочками китайских модулей, плюс жестянка с передатчиком, качественно греющим 50 Ω резистор, уже может рассматриваться как половина вполне рабочего модема. Можно начинать рисовать платы утюгом, и распаивать на них детальки по фэнь-шую.

Однако нет ощущения логической завершённости конструкции, она пока что совершенно не выглядит самодостаточной. Поэтому придётся прерваться на доработку скетча, вписав в трактат лишнюю главу.

Глава 3. Блок логики.

Получившееся концептуально весьма напоминает QDX от QRP Labs, то есть столь любимый автором кирпич с разъёмами. Можно бы тем и ограничиться, но это не сильно похоже на самодостаточную конструкцию. А ведь хотелось реализовать концепцию «All You Need / Portable», да?

При эксплуатации кирпича в тех условиях, для которых он и создаётся, жизненно необходимо уметь понимать степень согласования с антенной, хотя бы приблизительно оценивать выходную мощность, и точно знать напряжение аккумуляторной батареи.

Если в предыдущих поделках всё это контролировалось силами линейки из десятка светодиодов в качестве современной реинкарнации аналогового стрелочного измерительного прибора, то, при наличии Ардуины было бы очень странным никак ею не воспользоваться.

§3.1 Индикатор.

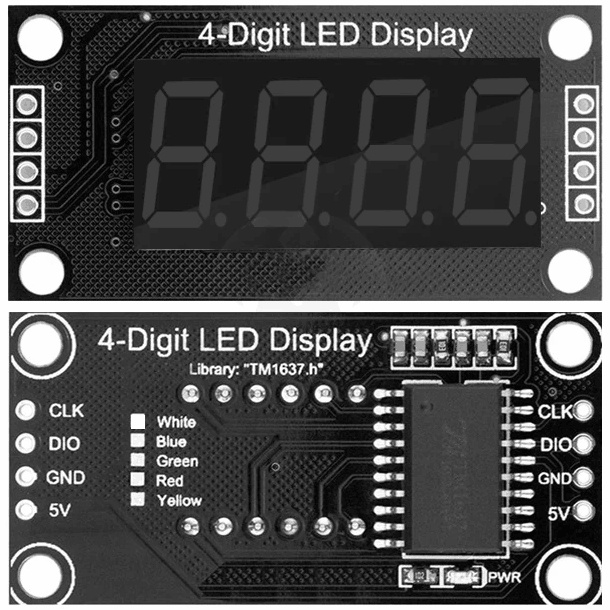

Так, самый простой четырёхразрядный семисегментный LED индикатор уже способен отобразить с достаточным количеством значащих цифр все выше упомянутые параметры, и это на порядок точнее, нежели светодиодная линейка. Поскольку индикатор твердотельный и не хрупкий, не содержит хлипких контактов и шлейфов, он нас не должен расстроить поломкой в самый неподходящий момент.

Имеется ввиду что-то такое:

Существуют две модификации дизайна - для часов («секундные» точки по центру), и с десятичными точками у каждого разряда. Нам больше подходит второй вариант, так как мы собираемся отображать несколько величин с различным числом значащих цифр.

Цвет свечения индикатора может быть одним из пяти возможных на выбор.

Самый экономичный по потребляемой мощности - красного цвета свечения.

Размером 0.56″, а лучше 0.36″ (высоты цифры в 1 см вполне достаточно).

Индикатор исполнен весьма качественно, и в жизни прямо как на картинке:

Но, наверное, стоит обезвредить светодиод индикатора «PWR». Питается он отнюдь не святым духом, а вся красота в стиле «а внутре у ней неонка» закрытой наглухо конструкции вряд ли нужна. Кому любоваться?

Для индикатора на чипе TM1637 понаписано множество библиотек. Но чем продвинутее библиотека, тем неудобнее ею пользоваться, поэтому за основу взято самое простое, что только сыскалось.

Один из самых первых вариантов вот этого без всяких ненужных заумностей даёт произвольный доступ к символам и точкам индикатора, причём под «символом» понимается произвольная комбинация сегментов.

Местный автор несколько вольно обошёлся с исходной библиотекой, в стиле «я художник, я так вижу». При сохранённом копирайте в коде библиотеки скетча содержится немножко не то, что там было изначально.

§3.2 Кнопки.

Что не очень хорошо, с появлением индикатора возникает необходимость в кнопках. Дабы они не нарушали герметичность корпуса, целесообразно подобрать что-нибудь, выполненное по индустриальному стандарту:

Такой клавишный переключатель типоразмера KCD1 (15*21 мм) на три положения (без фиксации в крайних) зверь весьма редкий, но тут более чем уместен. Несёт в себе две полноценных зависимых кнопки в общем корпусе, с тактильной обратной связью и хорошей надёжностью.

Есть у китайцев, и даже в нескольких вариантах исполнения:

Под индикатор вписывается ряд из трёх выключателей, ориентированных вертикально. Итого 6 кнопок, которых должно хватить для всего.

§3.3 Ограничения архитектуры Ардуино.

Прежде чем пытаться что-то измерить и отобразить его значение на экране, отметим, что в момент работы с FSK нам это запрещено из-за особенностей архитектуры Ардуины. Ведь для доступа к компаратору, контролирующему пересечение синусоидой AFP-FSK сигнала контрольного уровня, работа АЦП приостанавливается.

Тем не менее, измерения аналоговых величин возможны при приёме, либо если передавать просто несущую, не задействуя компаратор.

Это означает, что таки можно организовать на Ардуине встроенный КСВ-метр, измеритель мощности, регулятор этой самой мощности, вольтметр для оценки заряда батареи, и пользоваться ими. Наблюдая всё перечисленное в понятных цифрах, но производя замеры не в процессе синтеза AFP-FSK.

Это вынуждает нас учредить режим «настройка передатчика», только для контроля согласования с антенной и выходной мощности (с возможностью оперирования ею). Причём подключения к компьютеру не требуется, что весьма удобно в процессе украшения ёлок антенной.

Давайте концепцию работы без компьютера распространим не только на режим настройки передатчика, но и на приём. Чтобы нескольких кнопок и индикатора хватало для прослушивания «голоса» в SSB.

В принципе, ничто не мешает и морзянку стучать. Индикатор частоты уже есть, а перестраиваться по частоте можно не только через CAT-интерфейс, но и кнопками тоже.

§3.4 Внешнее питание.

Одно цепляется за другое, так что усложняем себе жизнь дальше.

Хотя цифровую часть предполагалось запитывать от USB порта компьютера, в соответствии с концепцией автономной работы на приём «в голосе», а так же на передачу в режиме настройки, возникает необходимость обеспечить работу исключительно от аккумулятора 12 V.

В принципе, у Ардуины есть специально для этого предназначенный пин «VIN» для подачи внешнего напряжения от +7 до аж +20 Вольт. И он мог бы быть использован для прямого подключения к аккумулятору, если бы в схеме не фигурировал много кушающий индикатор. С ним встроенный в Ардуину последовательный стабилизатор напряжения греется выше 80℃.

Очевидный вариант запитывания схемы от +5 V через последовательный внешний стабилизатор типа L7805A, спотыкается об то же самое - теперь без посадки на радиатор критично греется уже он. Хотя при использовании стабилизатора в корпусе TO-220 его можно прислонять к любой железяке шасси без всяких прокладок. Это хороший вариант.

Но если применить LM317 с получением от неё 8 Вольт на выходе, то даже и радиатор не понадобится. 8 Вольт выбраны как минимальное напряжение аккумуляторной батареи (10 V) минус минимальное падение напряжения на стабилизаторе, при котором тот ещё не вышел из режима стабилизации (экспериментально определено как 2 V).

Но не всё так просто.

-

Как мы поймём чуть позже, имеет смысл разместить в корпусе девайса ещё кое-какую периферию, запитав её от USB разъёма, как и Ардуину.

Однако при неподключенном USB разъёме напряжение с пина «+5V» Ардуины по-прежнему будет запитывать дополнительную периферию, работать с которой при этом некому.

Так что приходится изыскивать диод Шоттки, лучше всего 1N5817, и питать Ардуину в пин «+5V» через него.

-

При использовании последовательного линейного стабилизатора LM317 оказалось, что спроектирован он не очень хорошо.

При запитывании от 12 Вольт он честно поставляет +8 V (или сколько велено) на пин «VIN», всё прекрасно. Но вот если +12 V не подать, а USB шнур в компьютер вставить, то по какой-то причине на вход LM317 (там, куда обычно подаётся +12 V, но сейчас их нет) просачивается чуть больше 3 V.

Этого достаточно, чтобы УНЧ начал икать, и издавать какие-то звуки.

Поэтому на пин внешнего питания Ардуины «VIN» заводить напряжение со стабилизатора тоже нужно через диод Шоттки.

§3.5 Польза от добавления индикатора.

Возможна такая концепция блока индикации и управления режимами:

-

Минимально нужны хотя бы три кнопки.

Функциональной выбирается какой-то параметр для работы, крайние изменяют его в ту или иную сторону, если данным параметром возможно управлять.

-

В режиме приёма полезно оперировать такими параметрами:

- Частота настройки с её перестройкой вверх-вниз.

Пусть будут два шага перестройки, ± 1 kHz и ±10 kHz.

Наверное, сканирование тоже лишним не будет.

Ну и полосу между LSB и USB удобно переключать тут же. - Надо уметь вставать «мимо» килогерцовой сетки.

- Программируемые каналы полезны, сотни должно хватить.

- Контроль напряжения аккумуляторной батареи.

- Регулировка яркости дисплея.

Понадобилась, ибо в темноте дисплей выжигает глаза.

Гашение дисплея тоже предусмотрим.

- Частота настройки с её перестройкой вверх-вниз.

-

В режиме «настройка передатчика» достаточно двух параметров:

- Выходная мощность (с регулировкой).

- КСВ.

В режиме телеграфа полезно оперировать тональностью.

-

При передаче FSK сигнала имеет смысл либо просто гасить экран, либо выводить на него что-либо, не требующее измерения.

-

Калибровку частоты синтезатора удобнее делать через меню.

Дополнительно появившиеся возможности явно превышают трудозатраты на выпиливание фальшпанели с отверстиями под индикатор и кнопки. Девайс уже хоть что-то умеет, и за него не стыдно.

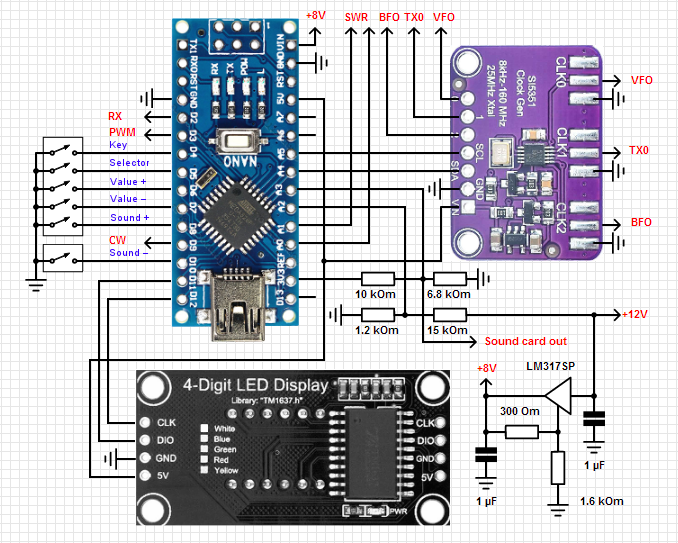

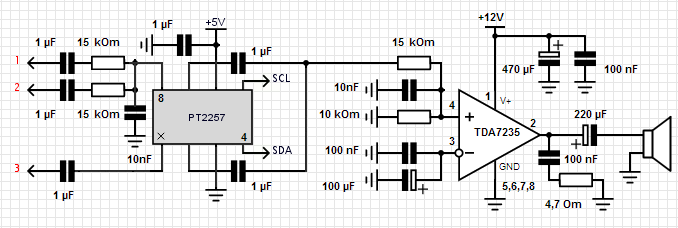

§3.6 Принципиальная схема блока логики.

Для наглядности отобразим все соединения на фото модулей:

Потенциал на сигнальном входе A3 здесь взят не с шины питания +5V, как показывалось ранее, а со стабилизатора +3.3V Ардуины. К сожалению, напряжение на USB разъёме не стабильно, да ещё и порядком зашумлено.

Если не скромничать с хотелками, остаются чисто аналоговые входы A6 и A7, а так же завязанный на индикаторный светодиод D13. При желании их можно употребить для чего-то ещё.

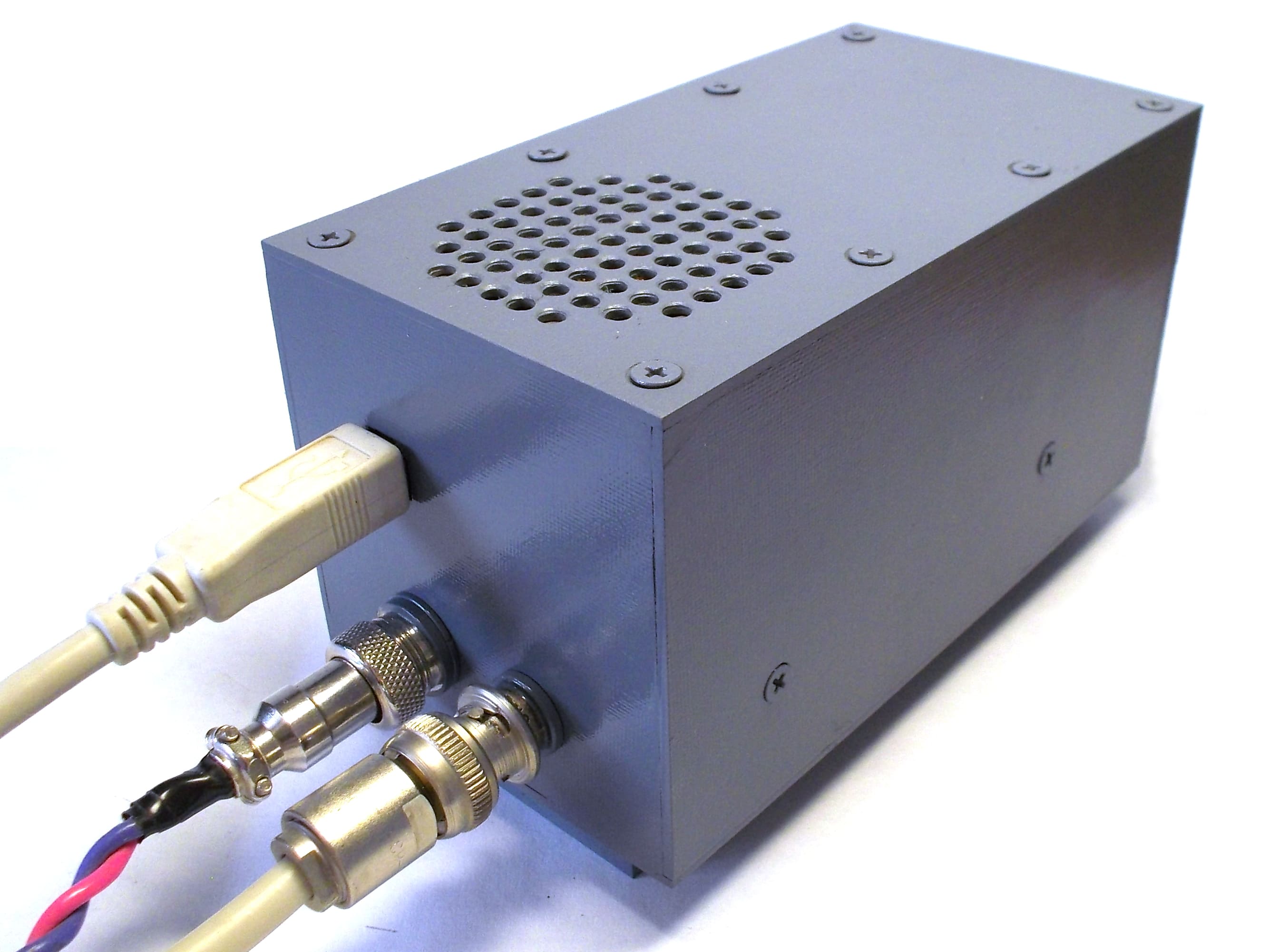

§3.7 Звуковая карта.

Поскольку любой модем имеет вход и выход, в простейшем случае это будут мини-джеки. Однако их разъёмы откровенно хлипковаты, а сами шнурки обычно недостаточно прочны.

Полученный опыт эксплуатации зелёного кирпича в полевых условиях способствовал обретению просветления на тему, почему у военной техники вместо мини-джека ставится разъём, который приходится отвинчивать всем отделением, а сам шнурок выдерживает на разрыв вес бойца.

Если закосплеить армейское не удастся, логично звуковую карту поместить прямо в корпус модема, вообще не выводя наружу сигналы низкого уровня, восприимчивые к «шуршанию» в кабелях и разъёмах, совершенно точно не приспособленных к аутдору.

Исполнение же USB кабеля, особенно от сканера или принтера, подубовее будет. И всяко надёжнее «джеков», это всё-таки индустриальный стандарт.

Звуковая карта может быть самой допотопной, и даже бескорпусной:

Для большей компактности разъёмы с неё тоже снимаются.

Внутри девайса они никому не пригодятся.

§3.8 USB хаб.

Ну и раз уж в корпусе зелёного кирпича скопились два устройства с USB доступом (Ардуина с её CAT-интерфейсом и звуковая карта), имеет смысл внутрь поместить USB хаб, чтобы не тащить от компьютера два кабеля.

Если всё делать по фэнь-шую, вместо хаба имело бы смысл применить так называемый «USB Isolator», смысл которого в гальванической развязке, но в качестве фишки иногда встречаются четыре USB выхода вместо одного.

Ищется по «QUAD USB ISOLATOR USB HUB», стоит $10.

Помимо основной задачи (сохранить жизнь ноутбука в грозу, ежели антенна не была отключена от девайса), можно сильно снизить помехи приёму при трешовом блоке питания ноута. Как вдруг оказалось, более-менее пристойный блок питания ещё придётся поискать.

Рекомендация актуальна для просторных корпусов.

В компактную конструкцию, типа этой, USB Isolator не поместится.

Хаб может быть самым простым. Встречаются совсем мелкие на два гнезда, но местный автор тупо взял плату хаба на 4 гнезда, и отпилил от него кусок с микросхемой и разводкой под два выхода. Уж простите за расчленёнку.

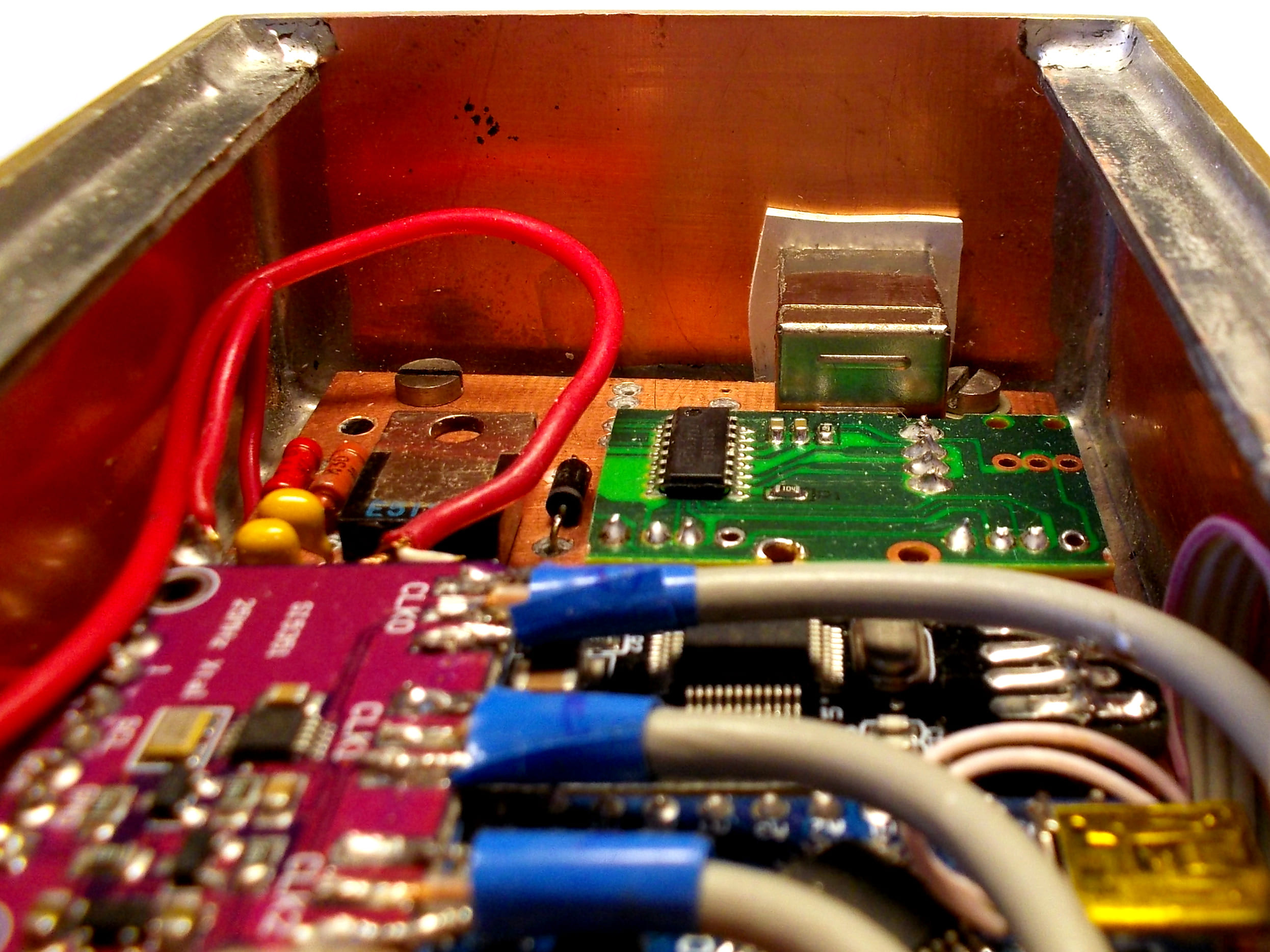

§3.9 Плата цифровой части модема.

Автор не фанат танцев с шилдом, соединений проводами-патчкордами, или пайкой на макетке, поэтому планируется вот такое:

Платы модулей пришлось наслоить друг на друга, иначе они не влезали. Но области с чипами взаимно не перекрываются, и мешать друг другу всякими там наводками не должны.

Внизу, рядышком с USB разъёмом type B, предусмотрена оптопара на случай интереса к телеграфу. Ставить её или нет, дело хозяйское. Но ключевать ножку Ардуины на массу лучше всё-таки через оптопару, дабы не убить нежный девайс статикой.

Наряду с Ардуиной и синтезатором, на плате присутствуют стабилизатор напряжения для автономной работы без компьютера, резисторные делители измерительных цепей, а так же USB хаб на два выхода и звуковая карта.

Фото получившегося, по сложившейся традиции с эффектом «рыбий глаз»:

Левая часть платы выглядит голой. Была мысль натыкать туда штырьков для подпайки периферии, но потом штырьки были сочтены ненужной сущностью. Шлейфы к кнопкам и прочему можно распаять и на пятачки.

§3.10 Кнопки Морзе.

Обычно девайс с индикатором от души наполняется всяким уместным (и не очень) функционалом. Напридумывать-то можно всякого, но весьма быстро возникает ограничение в органах управления. Кнопок у нас всего шесть.

Вроде как этого мало, но только если не догадаться обучить каждую из кнопок азбуке Морзе, хотя бы силами уже готовой библиотеки GyverButton.

К примеру, вызвав дисплей частоты настройки, далее можно:

- «E» (●) уменьшает/увеличивает частоту на 1 kHz.

- «T» (▬) уменьшает/увеличивает частоту на 10 kHz.

При удержании кнопки частота «проматывается» со скоростью ~30 kHz в секунду, вплоть до достижения нижней/верхней границы диапазона.

- «A» (● ▬) то же, но шаг перестройки 100 kHz.

При подходе к границе диапазона шаг автоматически уменьшается до 10 kHz, а далее и ло 1 kHz

- «U» (● ● ▬) сканирует вниз/вверх по частоте. Шаг 1 kHz, пауза 3 сек.

При достижении нижней/верхней границы диапазона, частота меняется скачком к верхней/нижней границе, заходя на новый круг. Остановка по нажатию любой кнопки.

- «S» (● ● ●) нижней/верхней кнопкой модем переводится в LSB/USB

Полную версию «азбуки Морзе для кнопок» в виде таблицы приведём чуть позже, когда станет понятно, какие именно действия требуются в каждом из режимов индикатора.

С другой стороны, при наличии свободного места на морде девайса никто не мешает наплодить кнопок без меры, и развести бюрократию, чтобы за каждый режим отвечала своя кнопка, и всё стало совсем просто и понятно. Тогда кнопки удастся сгруппировать и красиво подписать, обретя икебану.

Но только понадобится расширитель портов - входов у Ардуины немного.

§3.11 Программирование каналов.

Хотя у нас имеется возможность прямой настройки на любую частоту только кнопками (без всякого компьютера), концепция программируемых каналов тоже полезна. Так, к примеру, если частоту канала дальнобойщиков назовут немногие, то номер этого канала знают все.

У Ардуины есть энергонезависимая память достаточного объёма. Даже если в EEPROM записывать частоту и рабочую боковую полосу как есть, без какой-либо байтовой оптимизации, объёма памяти хватит на 200 каналов. Что даже избыточно, остановимся на сотне.

Для присвоения каналу частоты и рабочей боковой полосы, тремя кнопками интерфейса управиться можно, но это будет похоже на мартышкин труд. Много суеты и нажатий, а их последовательность ещё и придётся запомнить.

Каналы удобнее назначать прямо из связного софта. На примере FLDIGI и его органов управления трансивером это может выглядеть так.

При выборе модуляции «АМ», не поддерживаемой модемом, оный запомнит частоту и текущую боковую полосу в канал, обозначенный двумя младшими разрядами шкалы частоты (10 канал).

Для стирания канала выбирается модуляция «FM».

Правда, работа с модуляцией «АМ» и «FM» не поддерживаются библиотекой CAT-интерфейса «из коробки», но библиотеку можно и доработать. То, что идёт вместе со скетчем, слегка отличается от оригинальной библиотеки IC746CAT, будьте внимательны.

Тестовый скетч, обученный всему этому, прилагается. Измерять мощность в цифрах он пока что не способен, но в остальном это уже почти полностью функциональный софт, годный для работы.

§3.12 Об управлении через RTS/DTR по COM-порту.

Данная часть работы не выполнялась за ненадобностью, но озвучена здесь с целью понимания, как подобная задача решается в принципе.

Если не ограничивать себя софтом, умеющим в CAT-интерфейс, то есть ещё масса программ, способных лишь на взаимодействие по COM-порту, обычно через стандартные RTS либо DTR. К примеру, «Ретроволынка 151 палаты» управляется именно так. В ней использовался физический COM-порт, либо переходник USB-COM, если COM-порт на компьютере напрочь отсутствует.

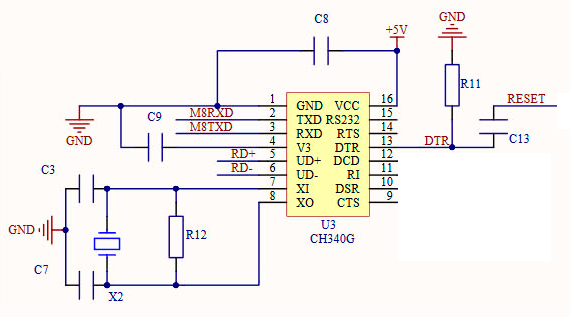

Но при наличии встроенного в девайс USB хаба, дабы не плодить лишние шнуры и разъёмы, имеет смысл и переходник USB-COM поместить внутрь, выполнив его на базе вот такого изделия, либо аналогичного ему:

Тут выход DTR выведен на пин и контакт, а RTS только на контакт.

Устройство именовано как «FT232RL USB Uart», и требует для своей работы драйвера. Гуглить его надо по запросу «FT232R USB UART Driver». Это примерно такой же драйвер, как у Ардуины.

Однако есть вариант проще.

Поскольку Ардуина подсоединяется к компьютеру через USB разъём, с обязательным присвоением ему номера COM-порта, было бы логично каким-то образом снять с этого порта физические сигналы RTS или DTR.

Это возможно. Если перевернуть китайскую Ардуину пузиком кверху, то там сыщется микросхема контроллера USB CH340G:

Стандартная распиновка чипа CH340G:

Пин DTR не доступен, он задействован для сброса Ардуины при инициации загрузчика перед процедурой прошивки. А вот 14 ножка контроллера RTS просто висит в воздухе. Она удобно расположена почти напротив пина A1 ардуины, но может быть подключена к любому другому входу проводочком.

Для фирменной Ардуины с чипом FT232RL всё то же самое, но распиновка микросхемы совершенно другая, DTR выведен на третью ножку.

§3.13 Калькуляция стоимости платы логики.

Исторически сложилась традиция оценивать, чего нам это стоило.

В долларовом выражении по максимуму (с CW режимом) получается так:

| Радиодеталь: | Количество | Цена/шт: | Сумма: |

| ATmega328 Mini 3.0 | 1 | $4.21 | $4.21 |

| Синтез Si5351A | 1 | $3.72 | $3.72 |

| VHM-303 CM108 USB Sound Card | 1 | $3.37 | $3.37 |

| TM1637 0.36" 7 Segments Display | 1 | $1.51 | $1.51 |

| USB концентратор на 4 порта | 1 | $1.68 | $1.68 |

| Стабилизатор LM317SP | 1 | $0.13 | $0.13 |

| Оптопара PC817 | 1 | $0.10 | $0.10 |

| Диод Шотки 1N5819 | 2 | $0.02 | $0.04 |

| Конденсатор керамический | 2 | $0.02 | $0.04 |

| Резистор МЛТ | 7 | $0.01 | $0.07 |

| Кнопка двухпозиционная | 3 | $0.27 | $0.81 |

| Разъём USBB-1J | 1 | $0.20 | $0.20 |

| Итого: | $15.88 | ||

Обрезки стеклотекстолита и проводочки не считаем.

Глава 4. Конструирование передающего тракта.

При макетировании каскадов они рисовались в разных вариантах, и даже испытавались. Но вся эта деятельность напоминала хаотичные метания, так что давайте теперь поступать методично и обстоятельно.

§4.1 Принципиальная схема передатчика.

Сведём воедино все рассмотренные ранее блоки передающего тракта:

Цепи коммутации по питанию на этот раз отсутствуют. Либо сигналы PWM (ШИМ Ардуины) и TXO (AFP-FSK сигнал с синтезатора) поступают, либо нет. А дальше уж оно само.

Чип драйвера защищён по питанию диодом Зенера, потому как в процессе запитывания или обесточивания девайса всегда есть риск, что ОУ LM358, оправдываясь обстоятельствами непреодолимой силы в виде переходных процессов, подаст на драйвер +9 V, чего тот может и не сдюжить.

В измерителе КСВ, заимствованном из предыдущей конструкции, на выходе поставлены делители для нормирования измерительного сигнала до уровня, не превышающего ИОН Ардуины (1.1 V). И на всякий случай употреблены стабилитроны, чтобы в любом случае на пины аналоговых входов Ардуины не пришёл потенциал, больший её напряжения питания (что чревато).

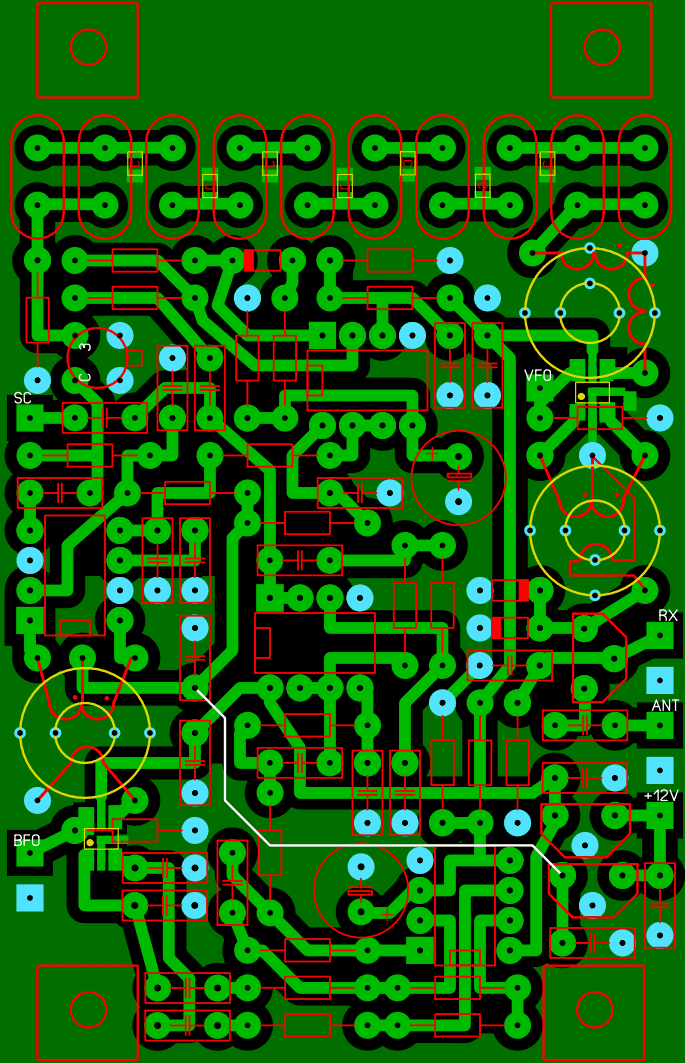

§4.2 Печатная плата передатчика.

Хотя смысла приводить печатные платы нет никакого, потому как у всех детальки и корпус девайса разного размера, тем не менее сделаем это:

На всякий случай предусмотрен прижим силовых транзисторов выходного каскада к радиатору или шасси хомутом, что должно выглядеть так:

Радиатора из куска дюраля размерами 80*20*5 мм оказалось достаточно. По теплопроводности это не лучший материал, примерно в 2.5 раза хуже меди, но в самом тяжёлом режиме (~1 W выходной мощности) транзисторы едва тёплые, в районе 40℃

Плата с выводными деталями в 21 веке смотрится непотребно, однако для адептов секты сороковаттного паяльника она вполне кошерна:

Дроссель на сиреневом кольце из распылённого железа по сложившейся традиции намотан в два провода. Двенадцать витков в таком исполнении по индуктивности точно соответствуют тринадцати виткам одинарного провода, фигурирующих на графиках ранее.

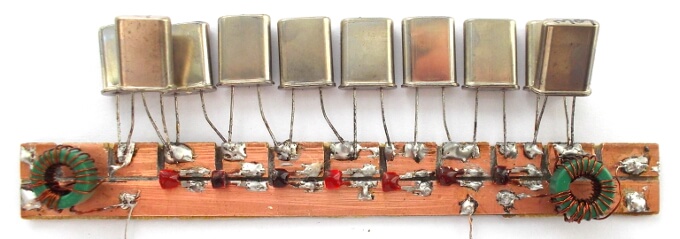

Индуктивности антенного фильтра хоть и содержат разное число витков, но, согласно замерам прибором, они идентичны. Китай.

Конденсаторы в ответственных ВЧ цепях - отставники из Советской Армии (естественно, зелёненькие), все остальные - безродные жёлтые китайцы.

Дырочки в плате для транзита кабелей и её хитрая форма продиктованы изначальным планом соорудить сэндвич из трёх плат в компактном корпусе. Однако наводки от цифровой части на приёмный тракт поставили на такой затее крест, и от безнадёги сподвигли на пайку секционированного корпуса из стеклотекстолита.

§4.3 Настройка передатчика.

Настраивать передающие каскады имеет смысл только при реализации их в железе, в процессе макетирования это бесполезно, там лишь оцениваются возможности. А вот в стадии железяки уже можно подумать над механизмом калибровки показаний всех имеющихся аналоговых измерителей.

§4.3.1 Калибровка вольтметра батареи.

Вольтметр образован делителем на резисторах 15 и 1.2 kΩ с коэффициентом деления около 13.5, более точно определяемым допусками имеющихся в наличии резисторов, причём с учётом входного сопротивления аналогового входа Ардуины (около 40 kΩ). Поиграться в это можно тут.

Калибровка предполагалась подбором одного из коэффициентов в скетче, но это выглядит не технологично. Альтернативой может быть подстроечник вместо дискретных резисторов, что проще, но габаритно.

Поэтому решено воспользоваться энергонезависимой памятью Ардуины, и кнопками на морде девайса, никак в режиме вольтметра не используемыми. Что усложняет скетч, но если память программы и переменных наполовину пустые, то тут-то их можно с толком потратить.

Если при некоих показаниях вольтметра, изначально беспардонно врущего, кнопками вверх-вниз начать изменять циферки (короткое нажатие меняет десятые доли Вольта, длинное - Вольты), а потом подтвердить введённое двойным кликом в любую из указанных кнопок, то поправочный множитель вычислится и сохранится.

Наверное, это самое простое, что можно придумать.

§4.3.2 Балансировка КСВ-метра.

Настала пора тщательно отбалансировать измеритель КСВ. Все дальнейшие шаги опираются на его показания, и оные должны быть верными.

Сначала пара слов про исполнение трансформатора на «жёлтом» кольце. Почему он намотан именно так, подробно можно почитать в предыдущей серии публикаций, но вряд ли кто сподобится.

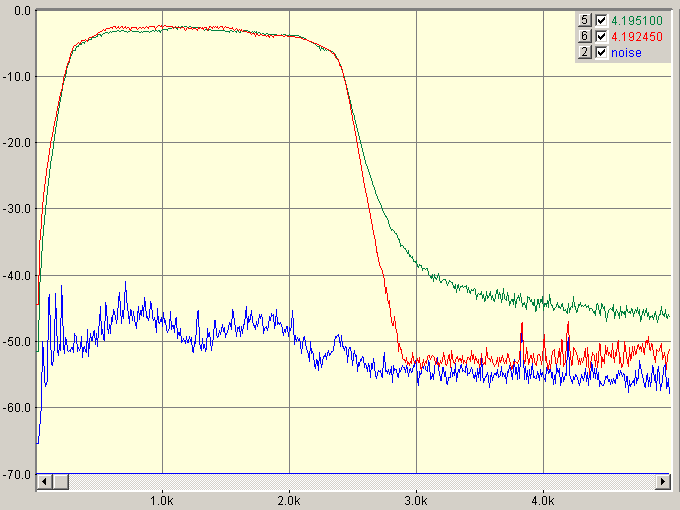

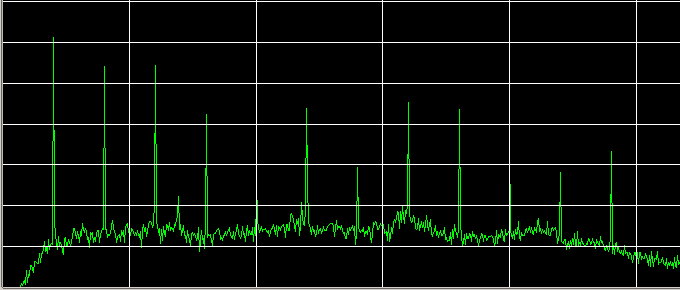

Исходя вот из этого графика:

следует определиться с диаметром имеющейся проволоки, и решить, как её удобнее уложить по кольцу. В скрутке или двумя жилами вплотную.

К примеру, у местного автора есть проволока диаметром ½ мм, которую для получения стандартного импеданса 50 Ω полагается скручивать два раза на каждый см длины. Без всякой скрутки нагрузка каждой из обмоток должна быть около 66 Ω. Ближайшие номиналы - 62 и 68 Ω, из которых омметром надо отобрать два одинаковых по сопротивлению экземпляра.

Именно из этих соображений в ВЧ технике популярна проволока диаметром 0.63 мм, которая не нуждается ни в каких скрутках. Но в данном случае импеданс передатчика никак не связан с импедансом вторичных обмоток КСВ-метра, так что можно своевольничать, но в рамках науки.

Количество витков вторичных обмоток зависит от номинальной мощности. Если с ними сильно не угадать, можно даже не суметь сбалансировать КСВ-метр. Опытным путём установлено, что для карбонила T50-26 в китайском исполнении, измеритель лучше всего балансируется при 11 витках.

Делается это так.

При максимальной мощности передатчика (более двух Ватт), работающего на эквивалент нагрузки 50 Ω, вращением подстроечного конденсатора следует добиться минимального значения на выходе отражённой волны. Чистый ноль получить вряд ли удастся, но к нему положено стремиться.

Показания проще всего снимать в режиме индикации КСВ, коротко нажав нижнюю кнопку. Там наблюдаются «поинты» после оцифровки показаний канала отражённой волны, но никто не запрещает смотреть милливольты на соответствующем выходе датчика тестером.

Собственно, это и вся предварительная настройка.

Единственное, что никогда наперёд не известно, на каком именно выводе измерительной схемы будет присутствовать напряжение падающей волны, а на каком - отражённой. Это выясняется опытным путём.

§4.3.3 Калибровка измерителя мощности.

Мы не сможем измерить мощность напрямую, и её придётся вычислять по каким-то другим показаниям. Для этого пригоден КСВ-метр, а конкретнее, его канал измерения падающей волны.

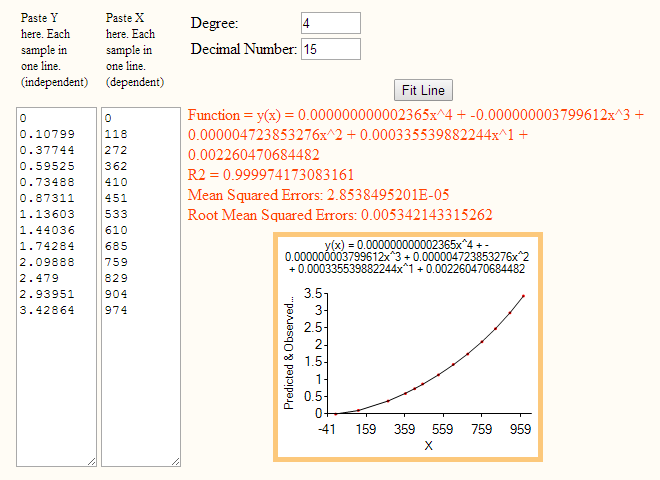

Зависимость нелинейная, но весьма близкая к квадратичной. Поэтому проще всего апроксимировать её полиномом, и далее работать с формулой.

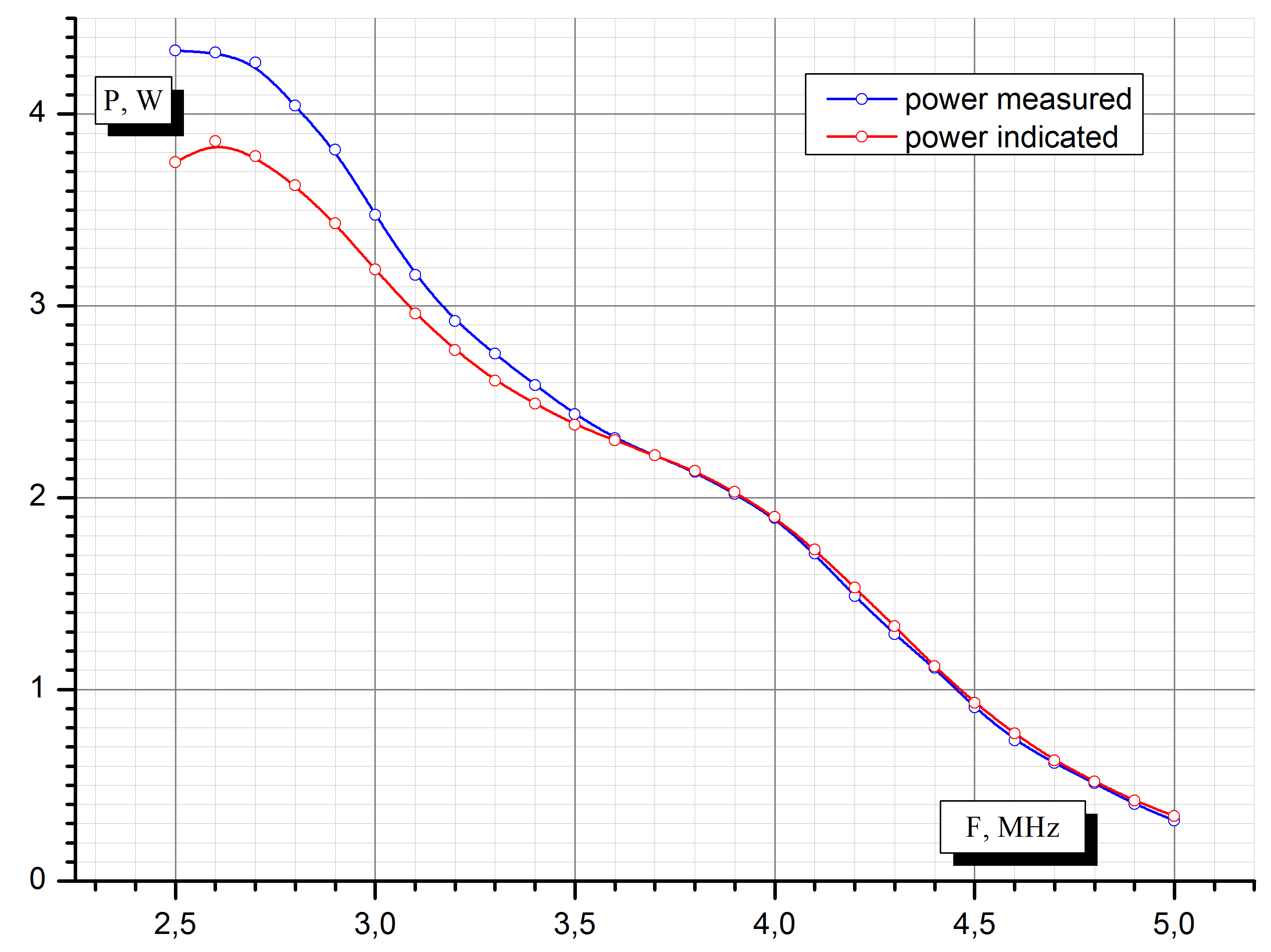

Если поставить передатчик в режим максимальной мощности, и, меняя ему напряжение питания от 5 до 14 V, фиксировать мощность на эквиваленте нагрузки осциллографом в зависимости от напряжения падающей волны на выводе КСВ-метра, то построится вот такой кликабельный график:

Vpp осциллографа переводятся в мощность по формуле, или калькулятором.

По горизонтальной оси откладываются «поинты». Получаются они так:

В режиме отображения КСВ короткое нажатие нижней кнопки выведет на индикатор уровень отражённой волны, с которым мы пока что никак не взаимодействуем. Верхняя кнопка отвечает за уровень падающей волны. Длинное нажатие любой из этих кнопок вернёт к КСВ.

Показания, доступные по верхней кнопке, и есть «поинты» в диапазоне от 0 до 1023, напрямую полученные от 10-битного АЦП Ардуины.

Следует понимать, что 1023 - это физический предел, когда индикатор зашкалило. Даже при самой высокой мощности зашкаливать индикатор не должно, в противном случае резистивные делители напряжения на выходах измерителя КСВ придётся пересчитать и перепаять.

По полученной таким образом экспериментальной зависимости W(points) и посчитан полином четвёртой степени, хорошо аппроксимирующий данные.

Полином не обязательно должен быть именно 4-го порядка.

Скетч по числу коэффициентов опознает полином произвольного порядка.

Альтернативой научному софту может служить любой онлайн-калькулятор, гуглящийся как «Polynomial Regression Calculator». Например, вот тут можно задать число значащих цифр, превзойдя ограничения научного софта:

Можно подобрать полином к экспериментальным точкам даже в «Офисе».

Файл делался в Libre Office, в настоящем Экселе может выглядеть криво.

§4.3.4 Калибровка КСВ-метра.

В целом КСВ-метр вещь нехитрая, и при подобранных одинаковых деталях (четвёрка диодов, два конденсатора по 10 nF или около того, два резистора по 62 Ω, идентичные делители напряжения на выходах измерителя) почти гарантированно работает, как ему положено.

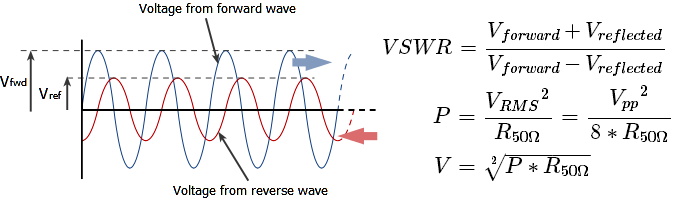

Хитрости начинаются дальше, на этапе вычисления КСВ в цифрах. Давайте договоримся, что тут и далее под КСВ понимается «коэффициент стоячей волны по напряжению», или VSWR. Утащим картинку из букваря:

Можно встретить множество примеров того, как иногда в верхнюю формулу подставляются прямо показания с выходов измерителя КСВ. Видимо, исходя из предположения, что напряжение на выходе датчика пропорционально напряжению на антенном разъёме.

Однако, фактически мы работаем с мощностью, построив соответствующий градуировочный график, а по нему подобрав полином. Мощность зависит от напряжения на нагрузке квадратично, а обратная зависимость являет собой квадратный корень (нижняя формула).

Строго говоря, для дальнейшей подстановки в формулу VSWR, не играет роли, какое именно напряжение мы имеем ввиду (Vrms или Vpp). Даже всё равно, на каком именно волновом сопротивлении делается замер. Всё это сокращается, и не влияет на результат.

Этот момент и фигурирует в «букваре», когда VSWR выражается только через мощности, а точнее, через корень квадратный их отношения.

Поэтому можно с чистой совестью брать для падающей волны посчитанную мощность, и извлекать из неё квадратный корень. Из предположения, что передаточная характеристика датчика КСВ одинакова для обоих каналов, отражённая мощность считается по тому же полиному.

Таким образом, неверно в формулу КСВ сразу подставлять напряжения, замеренные на выходах датчика. Сперва те напряжения пересчитываются в мощность полиномом, из получившегося берутся квадратные корни, и вот уже они идут в формулу проходить все положенные процедуры.

Как следствие таких рассуждений, в случае неидеального согласования передатчика с нагрузкой, когда мощностью отражённой волны уже нельзя пренебречь, её по-хорошему бы надо отнимать от мощности падающей волны перед выводом показаний на индикатор.

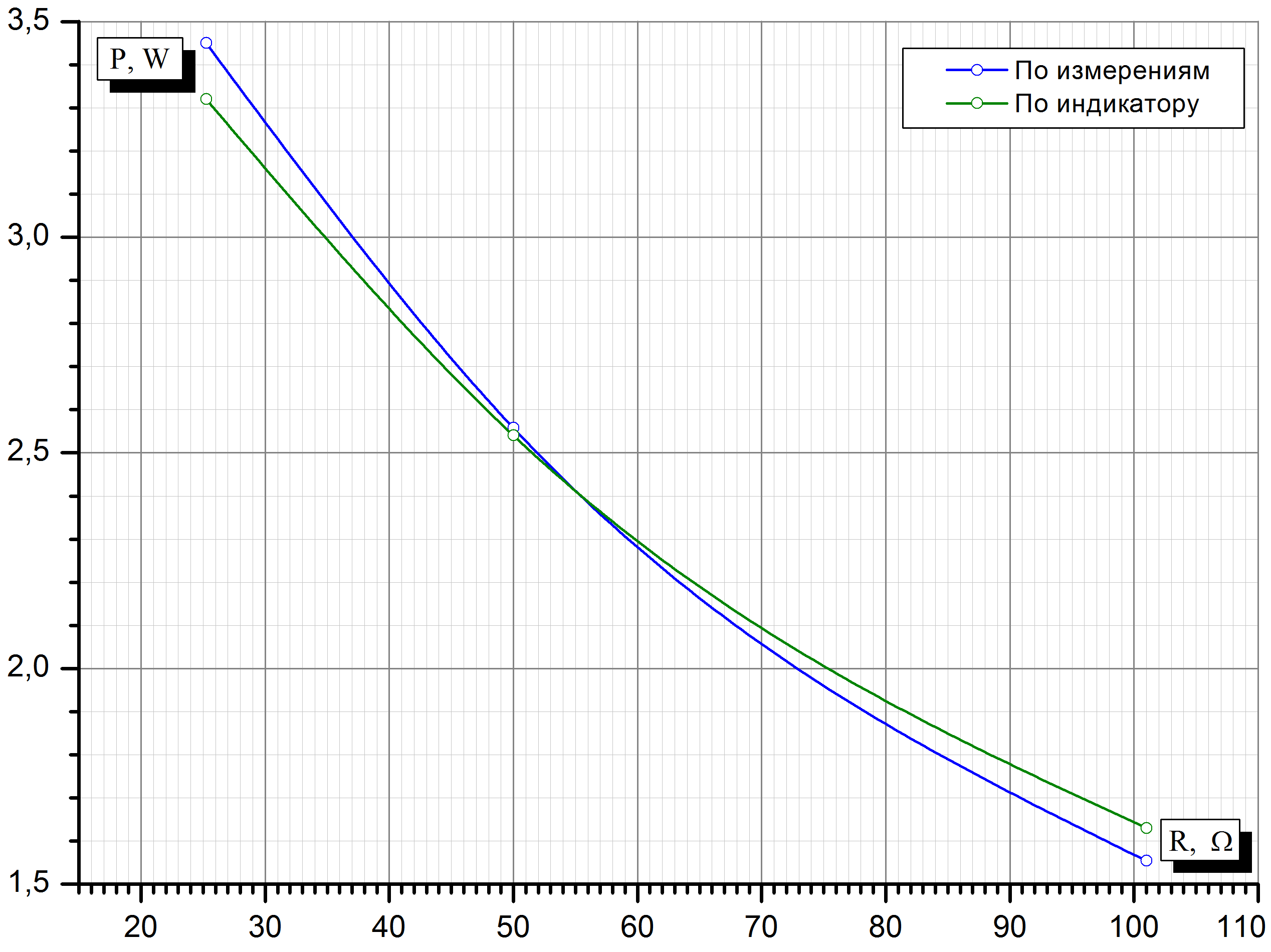

Если рассогласовать передатчик, припаяв резистор стандартного номинала 51 Ω параллельно, а затем и последовательно с эквивалентом нагрузки 50 Ω, получим ещё пару строк для вот такой таблички:

| Rнагрузки Ω | Pизмерено W | Pиндикатор W | VSWRиндикатор | Rвыходное Ω |

| 25.25 | 3.450 +3.77% | 3.320 -3.92% | 2.09 | 52.77 |

| 50.00 | 2.558 +0.70% | 2.540 -0.71% | 1.11 | 55.50 |

| 101.0 | 1.554 -4.89% | 1.630 +4.66% | 1.87 | 54.01 |

| Напряжение питания 12.5 Вольт, режим «настройка передатчика». | ||||

По факту импеданс передатчика (правый столбец таблички) получился не в точности 50 Ω, а чуток больше. Возможно, тут сказывается влияние кабелей до нагрузки, и от нагрузки к осциллографу. Ну и сама нагрузка собрана из ни разу не безиндукционных резисторов - уж какие были.

Главное, что индикаторы КСВ и мощности ведут себя вменяемо даже при работе на не согласованную нагрузку. Несовпадение показаний индикатора с замерами до 5% считается нормальным и допустимым - % погрешности выделен цветом, смотря что брать за базовое значение.

Безопасная мощность, снимаемая с трёх BS170 без контакта с радиатором, не более 3 W, и работа на нагрузку, близкую к КЗ, не рекомендуется.

Динамический диапазон индикатора пусть будет от «1.00» до «9.99»

Этого должно быть более чем достаточно.

Отображается на индикаторе как «S1.23», но «S» неотличима от пятёрки.

Информация о сопротивлении нагрузки, соответствующей развиваемой на ней мощности, в дальнейшем может быть полезна при оценке антенны «на глаз». Зафиксируем её:

§4.4 Рабочий вариант скетча.

К этому моменту скетч эволюционировал в близкий к финальному вариант.

Интересно, что последние версии Arduino IDE пытаются оптимизировать скетч, следствием чего любые операции декремента и инкремента над частотой, каналами, яркостью, протекают не пошагово, а «до упора», всего с одного клика по кнопке.

Но если воспользоваться Arduino IDE 1.6.5-r5 или даже более древней версией, не пытающейся думать за разработчика, никаких артефактов в поведении скетча не наблюдается.

И теперь уже есть понимание, как удобнее управлять режимами индикации, и какие действия уместны в каждом из режимов. Так что можно составить табличку, имеющую силу инструкции по «кнопкам Морзе», но, дабы отделить радиотехнику от мало кому интересного программинга, всё это вместе со скетчем поместим в отдельный документ:

§4.5 Калькуляция стоимости платы передатчика.

| Радиодеталь: | Количество | Цена/шт: | Сумма: |

| Микросхема SN74HC86N | 1 | $0.13 | $0.13 |

| Микросхема LM358N | 1 | $0.04 | $0.04 |

| Стабилизатор L78L09 | 1 | $0.05 | $0.05 |

| MOSFET BS170 | 3 | $0.10 | $0.30 |

| Диод германиевый 1N34A (Д311) | 4 | $0.05 | $0.20 |

| Стабилитрон 1N4733A (КС156) | 1 | $0.02 | $0.02 |

| Стабилитрон 1N4728A (КС133) | 2 | $0.02 | $0.04 |

| Карбонильный сердечник T37-2 | 2 | $0.13 | $0.26 |

| Карбонильный сердечник T37-67 | 1 | $0.26 | $0.26 |

| Карбонильный сердечник T50-26 | 1 | $0.09 | $0.09 |

| Конденсатор КТ4-23, КТ4-25А, JML06-1 | 1 | $0.08 | $0.08 |

| Конденсатор электролитический | 1 | $0.05 | $0.05 |

| Конденсатор блокировочный 1 µF | 7 | $0.03 | $0.21 |

| Конденсатор К10-176, керамика NP0 | 9 | $0.04 | $0.36 |

| Резистор МЛТ | 13 | $0.01 | $0.13 |

| Антенный разъём BNC, male+female | 1 | $0.50 | $0.50 |

| GX12 2 pin male+female | 1 | $0.66 | $0.66 |

| Итого: | $3.38 | ||

В табличке есть одна натяжка - местный автор не покупал T37-67, и даже не знает, где его взять. Функциональный аналог - два сложенных вместе кольца T37-2, по этой цене T37-67 и посчитан.

Силовая арматура тоже условно отнесена к передатчику.

Глава 5. Проектирование приёмного тракта.

Как это ни странно, приёмник обычно сделать намного проще, нежели передатчик, причём и подходов может быть несколько разных.

Чтобы такой процесс протекал непротиворечиво, да ещё и дал приемлемый результат, не лишним будет подумать над некоторыми моментами.

§5.1 Приоритеты при проектировании приёмника.

Перед конструированием приёмника хорошо бы понять, что именно нам от него надо в первую очередь. Основные параметры определяются вовсе не волшебными микросхемами. Их вполне можно заменить на не волшебные, а то и вообще на рассыпуху. Архитектура приёмного тракта играет гораздо большую роль. И вот она-то должна быть правильной изначально.

По мнению местного автора, не обязательно верному, специфика приёмного тракта цифрового модема, специально заточенного под малую мощность, подразумевает вырезание из всего спектра частот кусочка минимально возможной для проведения связи ширины, с полным игнорированием того, что осталось за полосой пропускания.

Правда, спонтанно возникшее желание слушать голоса заставляет принять стандартное значение для полосы пропускания - от «узенького кусочка спектра» мы тем самым ушли. Но прочая специфика осталась: буквально в паре килогерц от слабенького сигнала «цифры» может завывать ЗАС, или что ещё страшнее.