Сегодня мы будем решать задачу (ну или хотя бы попытаемся это сделать) приёма информации, переданной по эфиру, силами простейшей Ардуины. Автономно, без компьютера. Также оговоримся, что радиоканал расположен в пределах КВ диапазона, что подразумевает радиус действия порядка 1000 км при мощности в пару Ватт даже в случае самодельной железяки.

Сегодня мы будем решать задачу (ну или хотя бы попытаемся это сделать) приёма информации, переданной по эфиру, силами простейшей Ардуины. Автономно, без компьютера. Также оговоримся, что радиоканал расположен в пределах КВ диапазона, что подразумевает радиус действия порядка 1000 км при мощности в пару Ватт даже в случае самодельной железяки.AFP-FSK модем c приёмным трактом Уивера

Самые популярные товары с Али по лучшей цене:

Воздушный штопор 309 руб.

Телефон судного дня с фонариком 1388 руб.

Wi-Fi умная вилка, таймер 361 руб.

AFP-FSK модем c приёмным трактом Уивера

Картинки про гейш

Убрать сёгун повелел.

Теперь тут хомяк...

Местный автор очень любит развлекаться выдумыванием радиостанций для низовой КВ радиосвязи. Как водится, из всякого подручного радиохлама. Или вообще из копеечных китайских комплектующих.

Хотя хай-тек с хай-фаем при таком подходе явно не получится, пригодная для нужд тактической радиосвязи «железяка» вполне может. Каковых уже напридумано достаточно, но всегда хочется сделать ещё лучше. Или проще.

К примеру, до сих пор для отфильтровки второй боковой полосы местным автором употреблялись ортодоксальные кварцевые фильтры, построение которых не то чтобы шибко озадачивает, но всё-таки создаёт затруднения. Хотелось бы даже этих затруднений избежать, вообще не оставив места шаманству.

Решаемая задача.

Давайте зададимся целью построения максимально простого в настройке и непременно однополосного девайса для «местной» КВ связи, умеющего работать в диапазоне частот, обходящегося без кварцевых фильтров, но при этом обеспечивающего селекцию, не уступающую кварцевому фильтру.

В чём есть определённый парадокс, а значит, это интересно.

Ибо челлендж.

Статус данного документа.

Когда выполняются какие-то не вполне очевидные действия, определённую ценность представляет последовательность хода мыслей, которые лучше сразу задокументировать. Чтобы не возникало вопросов, а почему оно так.

Местный автор осознаёт, что вряд ли кто сподобится запаять себе точно такую же железяку, поэтому все дальнейшие подробности мало похожи на инструкцию. Но с познавательной целью полезно посмотреть на проверенно работоспособные схемы и всяческие графики к ним. Обычно такие графики никогда не приводятся.

Oглавление.

- Глава 1. Приёмный тракт.

- §1.1 Квадратурный сэмплирующий детектор Тейло.

- §1.1.1 Аналоговый мультиплексор.

- §1.1.1.1 Высокочастотный фазовращатель.

- §1.1.1.2 Схема управления дешифратором мультиплексора.

- §1.1.2 Выбор чипа операционного усилителя.

- §1.1.3 Тестирование голого детектора Тейло.

- §1.1.3.1 Чувствительность в диапазоне частот.

- §1.1.3.2 Приём на гармониках сигнала.

- §1.1.3.3 АЧХ этого узла.

- §1.1.1 Аналоговый мультиплексор.

- §1.2 Демодулятор SSB.

- §1.2.1 Фазовый метод, традиционный.

- §1.2.2 «Третий метод» (метод Уивера).

- §1.2.2.1 Всё о фабричных LPF высокого порядка.

- §1.2.2.2 Low-pass filter MAX7400

- §1.2.2.3 Макет приёмного тракта Уивера.

- §1.2.2.4 Доработка ВЧ фазовращателя.

- §1.2.2.5 Правильная нагрузка балансного модулятора.

- §1.2.2.6 Прохождение сигнала по тракту Уивера.

- §1.2.2.7 Завершение экспериментов с трактом Уивера.

- §1.3 УВЧ.

- §1.3.1 Особенности смесителей на аналоговых ключах.

- §1.3.2 Усиление тракта Уивера и динамический диапазон.

- §1.3.3 УВЧ, объединённый с аттенюатором.

- §1.3.3.1 Automatic Gain Control.

- §1.3.3.2 Динамический диапазон и чувствительность.

- §1.3.3.3 Забитие сильным сигналом в канале.

- §1.3.3.4 Забитие по соседнему каналу.

- §1.4 Нюансы «третьего метода».

- §1.4.1 Инверсия спектра в тракте Уивера.

- §1.4.2 Коммутация LSB / USB

- §1.4.3 О пользе внешнего тактирования MAX7400

- §1.5 УНЧ для динамика.

- §1.6 Диапазонный фильтр.

- §1.7 Печатная плата приёмного тракта.

- §1.7.1 Набивка платы детальками.

- §1.7.1.1 Band-pass filter 3-5 MHz.

- §1.7.1.2 УВЧ с АРУ.

- §1.7.1.3 Детектор Тейло.

- §1.7.1.4 Схема приёмного тракта.

- §1.7.1 Набивка платы детальками.

- §1.8 Что за приёмник получился.

- §1.1 Квадратурный сэмплирующий детектор Тейло.

- Глава 2. Управление.

- §2.1 О многообещающем примитивизме.

- §2.2 Наш путь.

- §2.3 Комплектующие и софт.

- §2.3.1 Arduino MEGA.

- §2.3.2 Интерфейс внешней связи.

- §2.3.2.1 Изоляция выхода Ардуины UART3.

- §2.3.3 LED индикатор.

- §2.3.4 Модуль тактового генератора.

- §2.3.4.1 Синтез AFP-FSK модулем Si5351A.

- §2.3.4.2 Калибровка модуля Si5351A.

- §2.3.5 Управление мощностью передатчика.

- §2.3.5.1 Последовательный I2C ЦАП на MCP4725.

- §2.3.6 VOX (Voice Operated eXchange).

- §2.3.8 USB hub.

- §2.4 Скетч.

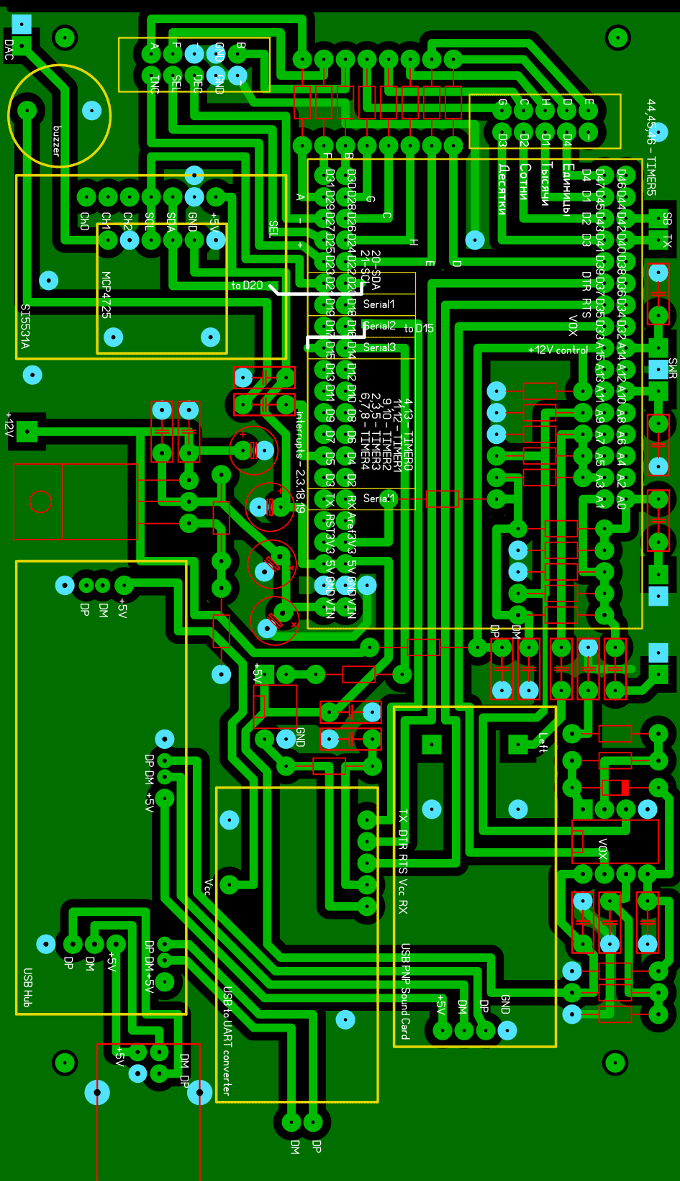

- §2.5 Печатная плата с Ардуиной и модулями.

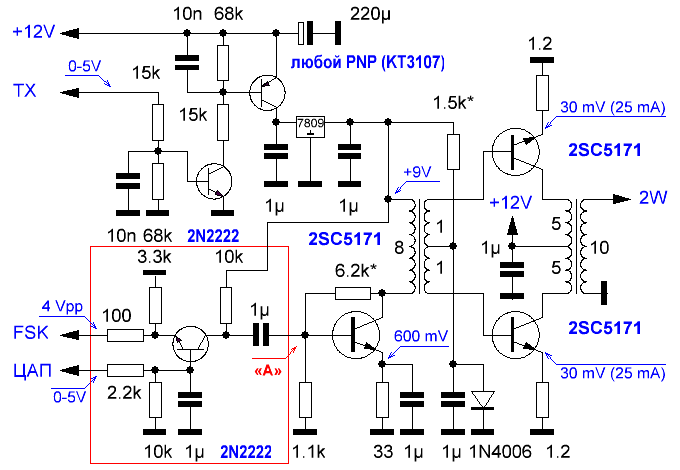

- Глава 3. Передающий тракт.

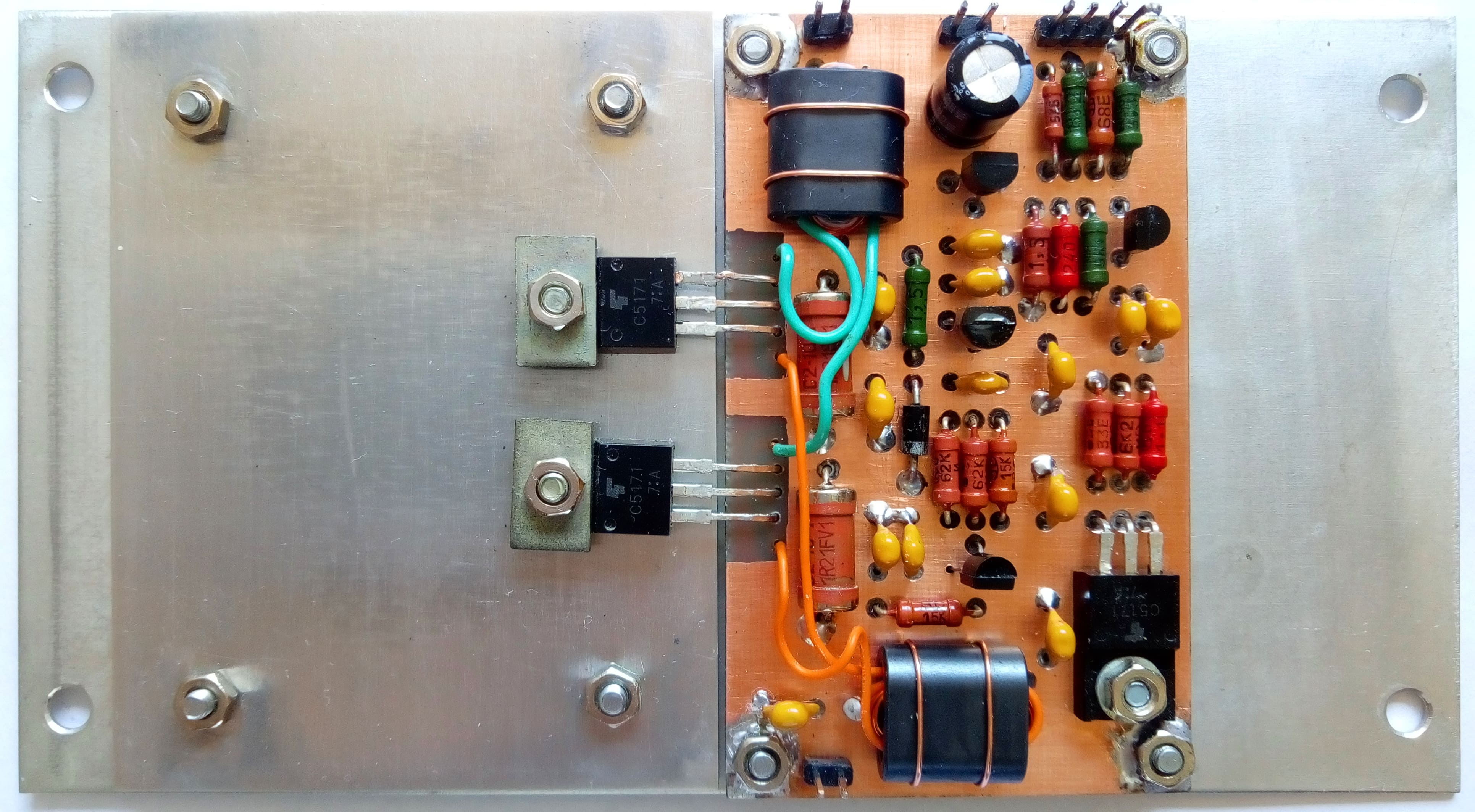

- §3.1 Транзисторы для усилителя мощности.

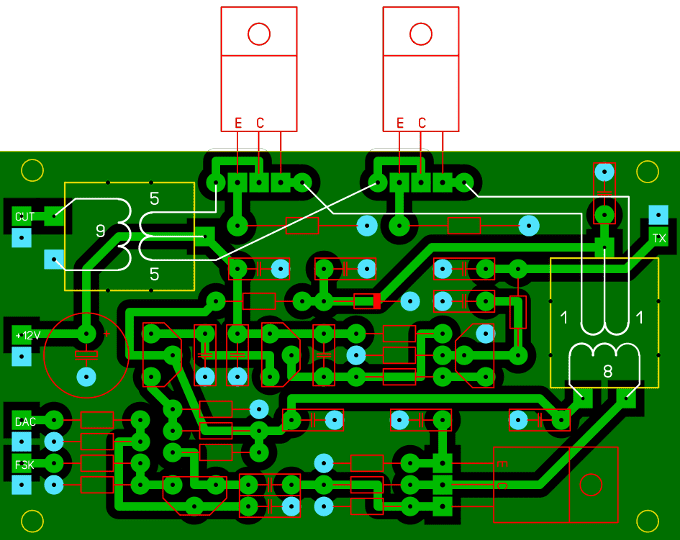

- §3.2 Печатная плата передатчика.

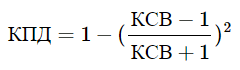

- §3.3 Контроль согласования с антенной.

- §3.3.1 Tandem Mach.

- §3.3.1.1 АЧХ Tandem Mach.

- §3.3.1.2 Совмещение Tandem Mach с передатчиком.

- §3.3.1 Tandem Mach.

- Глава 4. Оформление в железе.

- §4.1 «Железяка»

- §4.2 Подключаем антенну.

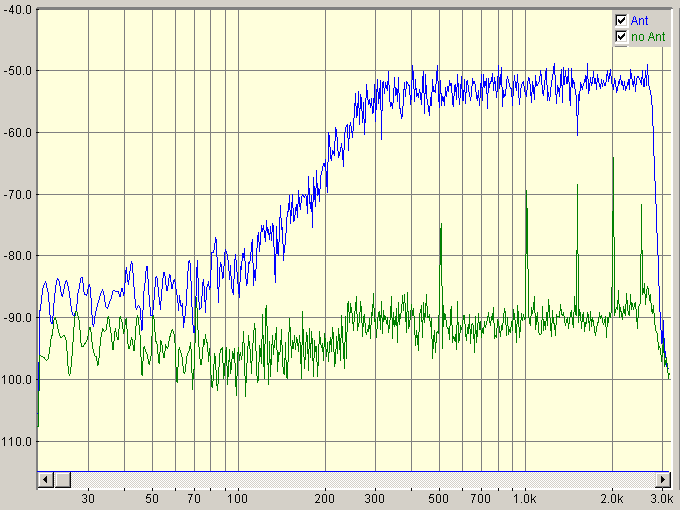

- §4.3 Чистота приёма.

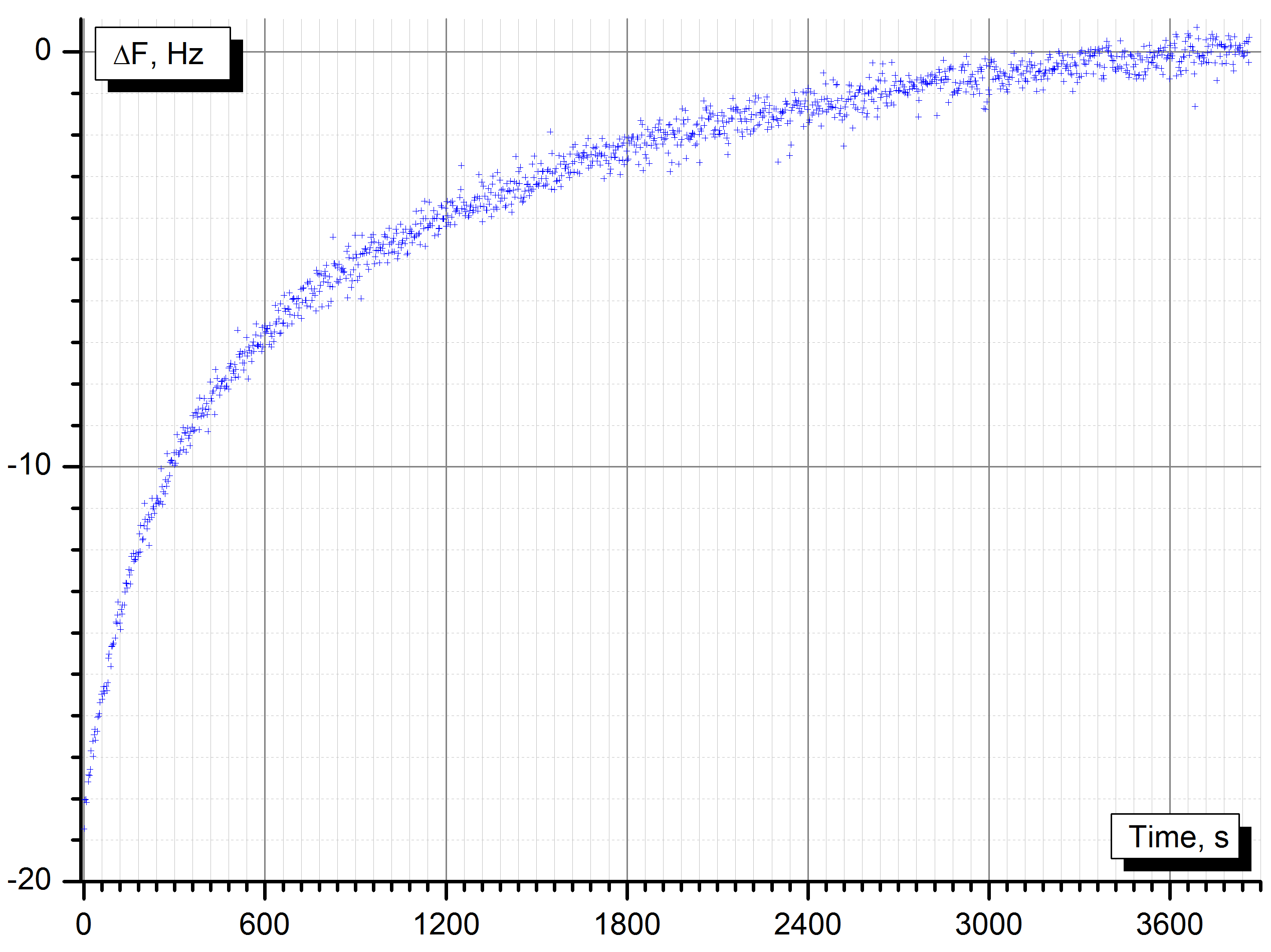

- §4.4 Выбег частоты.

- §4.5 Эфирная проверка.

- §4.5.1 Усиление приёмного тракта.

- §4.5.2 Сравнительное тестирование чувствительности.

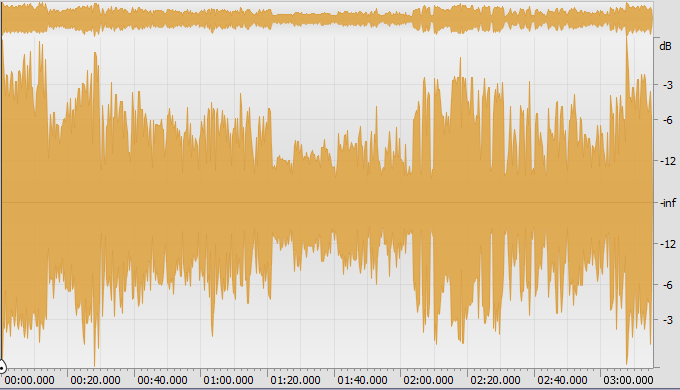

- §4.5.3 Проверка качества модуляции.

- §4.5.4 Проверка LSB на слух.

- §4.6 Характеристики.

- §4.7 Заключение.

§1. Приёмный тракт.

Схемотехника связной аппаратуры всегда рисуется с оглядкой на диапазон рабочих частот. Который, в свою очередь, обусловлен решаемой задачей.

Сама задача предельно проста - хочется «местной» связи (ещё её называют тактической) через механизм зенитного излучения. Википедия утверждает, что «типичные дневные частоты при NVIS 4-8 МГц, ночные 2-4 МГц». Но там нет оговорок про местную связь.

Именно для местной связи на нужные нам 0-200 км в любое время года и суток, причём без мёртвых зон, актуальны выделенные цветом строки этой таблицы, согласно которой целевой диапазон укладывается в пределы 3-4 MHz. Возможно, с расширением его на немного в обе стороны.

Это косвенно подтверждается интересным фактом.

В профессиональной радиосвязи, но не особо тяготеющей к высоким технологиям в виде спутниковых каналов, для мониторинга текущего прохождения получили распространение автоматические КВ маяки. Есть вводная статья, в которой интересный нам участок диапазона обозначен одиночными маяками (Solitary beacons) сетки «P» на таких частотах в kHz:

| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |

| 3167 | 3291 | 3327 | 3699.5 | 3837 | 4031 | 4043 | 4079 |

Если посмотреть на табличку буквенных маяков (Letter beacon) с более крупным шагом, нижние частоты мониторятся тоже явно неспроста:

| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |

| 3594 | 4558 | 5154 | 7039 | 8495 | 10872 | 13528 | 16332 | 20048 |

Буквенные маяки работают на каждой частоте с разносом в 100 Hz из нескольких локаций, прекрасно слышны на любительском диапазоне 80 метров, используясь для оценки прохождения.

По давно устоявшейся терминологии, диапазон частот от 3 до 5 MHz зовётся «партизанским». Имеется и исторический бэкграунд, когда силами весьма несовершенной техники решалась задача установления телеграфной связи на расстояния до 200 км. Частоты для этого были выбраны вот эти самые.

Таким образом, к собственно радиолюбительству челлендж не имеет почти никакого отношения, однако подобные соображения остаются за скобками, и тут никого не волнуют. Но принципиальное наличие этих скобок снимает многие вопросы о неортодоксальности планируемого девайса.

Сам девайс может быть весьма простым.

Без кварцевого фильтра остаётся только прямое преобразование.

Для работы с одной боковой полосой приёмнику прямого преобразования, если абстрагироваться от фазовращателей на конденсаторах и катушечках по бессмертным заветам RA3AAE, потребуется смеситель, сохраняющий информацию о соотношении частот эфирного сигнала с опорной частотой гетеродина. Тут никак не обойтись без квадратурного детектора - вот с него и начнём.

§1.1 Квадратурный сэмплирующий детектор Тейло.

Наиболее просто квадратурный детектор организуется на аналоговых мультиплексорах. Конечно, те мультиплексоры не то чтобы специально для этого родились, но с идеей вполне совместимы. И при этом весьма распространены и доступны.

Компетентные люди утверждают, что впервые смеситель на мультиплексоре опубликовал D.H. van Graas в сентябрьском номере журнала QEX за 1990 год (PDF), где приведён пример как модулятора SSB, так и демодулятора.

Аналогичное решение, и гораздо позже, запатентовал Daniel Richard Tayloe (патент USA 2001 года). Что интересно, схема в патенте изначально просто балансная, всё совсем по-взрослому стало чуть позднее.

Последний документ стоит прочесть со вниманием, потому как там понятным образом сформулированы сильные стороны сэмплирующего квадратурного детектора. А именно: малые потери порядка 1 dB и шунтирование сигнала на массу вне рабочей частоты, что позволяет оперировать терминами эквивалентной селективности, добротности, и т.п.

Всё это довольно затейливо, и запрос «quadrature sampling detector» (QSD, Tayloe mixer) даст много пищи для ума. Но это уже факультативно.

Саму идёю сполна передаёт вот такой рисунок. Если антенна подключается к конденсаторам С1-С4 синхронно с принимаемым сигналом (т.е. один полный оборот «переключателя» за каждый период колебаний в антенне), то на любых двух не смежных контактах должно наблюдаться противофазное напряжение НЧ, пропорциональное амплитуде сигнала.

Концептуально весьма похоже на колесо Гольдшмидта, только многофазное.

Функционально же это два независимых детектора, идеально совместимых с дифференциальными усилителями на ОУ. Причём нет разницы, в какую сторону крутить «галетный переключатель», или как подключать входы ОУ - прямой и инвесный входы можно менять местами. Такие вещи станут важны позже.

Столь же условно поименованы и выходы детектора Тейло - I (in-phase) и Q (quadrature). Они взаимозаменяемые, однако именно такая терминология обретает смысл, если оперировать векторной диаграммой с ортогональными осями, сдвинутыми на 90°:

На этой GIF-ке (её оригинал) наглядно показано, как продетектированный сигнал может быть разложен на два колебания той же частоты и амплитуды в IQ каналах. Вроде как два канала вместо одного избыточны, однако тут сохраняется информация о соотношении частот принимаемого сигнала и гетеродина. В одинарном балансном смесителе эта информация отсутствует, поэтому там от зеркального канала приёма никуда не деться.

Расплата за очень простую и воспроизводимую схему на копеечных чипах тоже полагается. Чтобы закосплеить галетный переключатель на четыре положения, придётся им щёлкать четыре раза за один период колебаний принимаемого сигнала. Что означает необходимость схемы управления, и тактирование её с учетверённой частотой сигнала.

§1.1.1 Аналоговый мультиплексор.

С выбором мультиплексора на аналоговых ключах поступаем просто. Идём в местный радиомагазин, и смотрим, что там вообще есть. Сходу сыскались чипы SN74HC4052N по цене неликвида, с рабочими частотами вплоть до 100 MHz, ежели смотреть по затуханию сигнала на открытом ключе:

Обратная по смыслу величина, просачивание сигнала через закрытый ключ, на частотах до 7 MHz не хуже -50 dB. Что приемлемо.

Но сопротивление ключей великовато. Если их параллелить (это можно, мультиплексор сдвоенный), получается что-то около 25-30 Ω. Современные решения показывают на порядок меньшее проходное сопротивление.

Фактически всё равно, какой именно из мультиплексоров использовать. Линейка SN74HC405xN содержит три разных типа, и на любом из них можно собрать детектор Тейло, а так же всё, что к нему прилагается далее. Но тут станем работать с тем, что попало в руки.

Логика дешифратора SN74HC4052N совершенно традиционна:

| Input | Channel | ||

E |

S1 | S0 | |

| 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 1 | 1 |

| 0 | 1 | 0 | 2 |

| 0 | 1 | 1 | 3 |

| 1 | ~ | ~ | разомкнуто |

Если меандр от гетеродина (с удвоенной частотой сигнала) подать на S0, а на S1 его же, но поделённый пополам триггером, задача на том и решится. Такое тактирование дешифратора обозначается как F-2F.

Но это будет не самое лучшее решение, ведь возникнет фазовая задержка в цепи триггера, да и что там с меандром гетеродина, тоже не очень понятно. Может, он по форме нехорош.

§1.1.1.1. Высокочастотный фазовращатель.

Формально дешифратор мультиплексора совместно со схемой управления на триггерах образуют так называемый «высокочастотный фазовращатель», который переводит сигнал гетеродина в четырёхфазный сигнал управления ключами. Поскольку встроенного в мультиплексор дешифратора может и не быть вовсе, это обширная самостоятельная тема, которой мы не касаемся.

Схемотехника высокочастотных фазовращателей на данный момент хорошо продумана, и в практических конструкциях гетеродин используется только для тактирования счётчика Джонсона, обычно реализуемого на шинном формирователе, умеющим обновлять сигнал на своих выходах синхронно.

Понимая, что на чипе класса Flip-Flop с D-входом для счётчика Джонсона потребуется инвертор, представляется разумным сразу выбрать из всей номенклатуры что-то с полным набором прямых и инверсных выходов.

§1.1.1.2. Схема управления дешифратором мультиплексора.

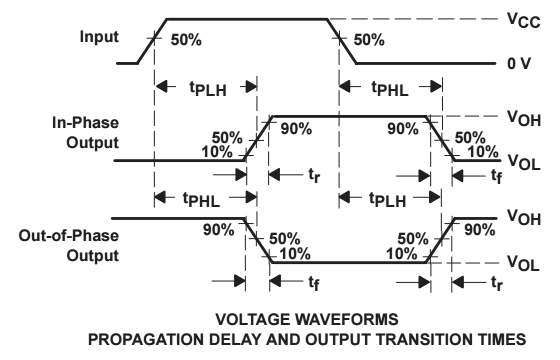

В локальном радиомагазине не нашлось подходящих деталек в удобном корпусе DIP, так что пришлось озадачивать китайцев. Выбор не особо богат, но счетверённый триггер SN74HC175N с прямыми и инверсными выходами благополучно сыскался:

Сразу возникает вопрос, синхронно ли изменяются сигналы на прямом и инверсном выходах. Из эпюры напряжений даташита становится понятно, что по выходам D-триггеры симметричны:

Поскольку тактовая частота в четыре раза выше диапазонной, частотное ограничение (не менее 25 MHz при пятивольтовом питании) не препятствует работе смесителя в интересующем местного автора партизанском диапазоне 3-5 MHz. Если хочется частот выше, нужна другая серия, но она уже будет в мелком неудобном корпусе.

Кстати сказать, эти чипы от китайцев заводятся и на не гарантированных даташитом частотах. Например, до 28 MHz микросхема точно работает, 40-метровый любительский диапазон прослушивается прекрасно.

Дальше встаёт вопрос управления аналоговыми ключами мультиплексора, для чего надо правильно распорядиться его адресными входами. В разных конструкциях можно увидеть различные решения, но очевидно, имееются какие-то общие правила.

Если смоделировать счётчик Джонсона на половинке корпуса SN74HC175N в Electronics Workbench, то увидим такую картинку:

Удивительное дело, но распиновка чипа в базе моделировщика неверна (сравните с картинкой из даташита), однако функционально всё корректно - кольцевой сдвиговый регистр у нас получился. Если теперь выводить на логический индикатор любые выходы обоих каскадов счётчика Джонсона, в любом варианте эпюра напряжений за цикл (выделенный розовым фоном) качественно не изменится. Состояния 00 и 11 разделены одним тактом.

Поэтому входы S0 и S1 дешифратора SN74HC4052N можно подключать к любым триггерам счётчика (S0 к первому каскаду, S1 ко второму, либо наоборот), причём к любым выходам каскада (прямым или инверсным). Важно, чтобы I и Q каналы формировались на линиях мультиплексора 0-3 и 1-2. Причём тоже без разницы, где какой.

Зная, что нагрузочная способность КМОП чипов чувствительна к количеству входов, подключённых к одному выходу, логично поступать не как в модели выше, а чтобы к каждому выходу подсоединялось не более одного входа:

§1.1.2 Выбор чипа операционного усилителя.

В своей статье (Link) Тейло советует употреблять на выходе квадратурного детектора ОУ типа LT1115, шумящие весьма скромно (0.8 nV/√Hz). Что-то отдалённо похожее, но пятивольтовое, может выглядеть так:

Выбор ОУ довольно богат, и не ограничен только этой моделью. Просто чип LM4562NA уже опробован ранее, и сочтён вполне пристойным.

Даташит LM4562NA обещает 2.7 nV/√Hz. Применим математику из статьи Тейло к стандартной ширине канала 300-2700 Hz, дабы понять, чего можно добиться с этим ОУ. В идеале, конечно:

| Preamp Noise, Bw=2400 | Signal level, 3 dB S+N/N | Signal level, 10 dB S+N/N |

| 1 nV/√Hz | 0.03 µV, dBm=-137.66 | 0.07 µV, dBm=-130.66 |

| 2 nV/√Hz | 0.04 µV, dBm=-134.05 | 0.10 µV, dBm=-127.05 |

| LM4562NA 3 nV/√Hz | 0.06 µV, dBm=-131.17 | 0.14 µV, dBm=-124.17 |

| 4 nV/√Hz | 0.08 µV, dBm=-128.92 | 0.18 µV, dBm=-121.92 |

| 5 nV/√Hz | 0.10 µV, dBm=-127.10 | 0.22 µV, dBm=-120.10 |

| 6 nV/√Hz | 0.12 µV, dBm=-125.58 | 0.26 µV, dBm=-118.58 |

| 7 nV/√Hz | 0.14 µV, dBm=-124.29 | 0.31 µV, dBm=-117.29 |

| 8 nV/√Hz | 0.16 µV, dBm=-123.15 | 0.35 µV, dBm=-116.15 |

| 9 nV/√Hz | 0.17 µV, dBm=-122.15 | 0.39 µV, dBm=-115.15 |

| 10 nV/√Hz | 0.19 µV, dBm=-121.25 | 0.43 µV, dBm=-114.25 |

Вряд ли такая чувствительность может быть реализована в приёмном тракте с синтезатором частоты и Ардуиной, но сам чип ОУ весьма и весьма неплох.

§1.1.3 Тестирование голого детектора Тейло.

Вернёмся к предварительной схеме.

Поскольку местный автор изначально имел замысел жестоко извратиться с приёмным трактом, было важно обеспечить полосу пропускания чуть ли не от нуля Hz. Так что никаких разделительных конденсаторов на входах ОУ нет, а напряжение на этих входах заодно подтягивает ключи к потенциалу наименьшего сопротивления. Для минимизации сопротивления ключей оба мультиплексора чипа ещё и соединены параллельно.

Резисторы на прямых входах ОУ при смещении мультиплексора по входу формально тоже не нужны, но тогда и импедансы прямого и инверсных входов сильно различаются, что нехорошо.

Кроме того, если остановить мультиплексор, переведя все его аналоговые ключи в разомкнутое состояние, потенциал на каждом из сэмплирующих конденсаторов уже не будет одинаковым, и при переключении девайса с передачи на приём случится мощный переходной процесс. Так что два «лишних» резистора лишними совсем не будут.

Что касается конденсатора на входе мультиплексора, для данной версии схемы нет никакой разницы, подводить к нему смещение, или нет. Работает совершенно одинаково. Удивительно, но факт.

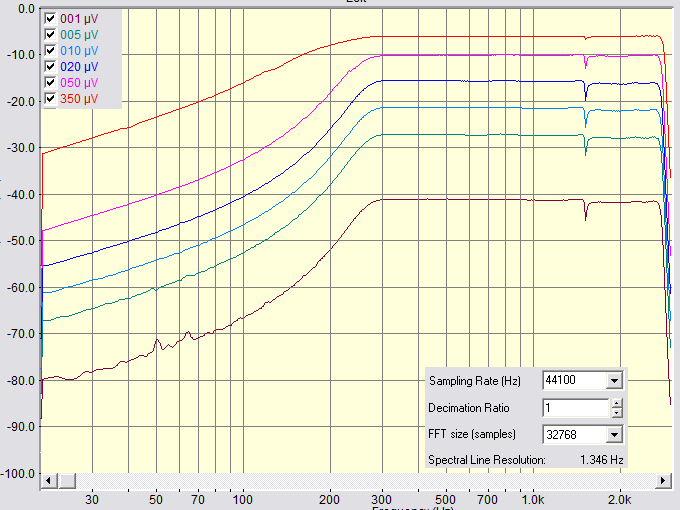

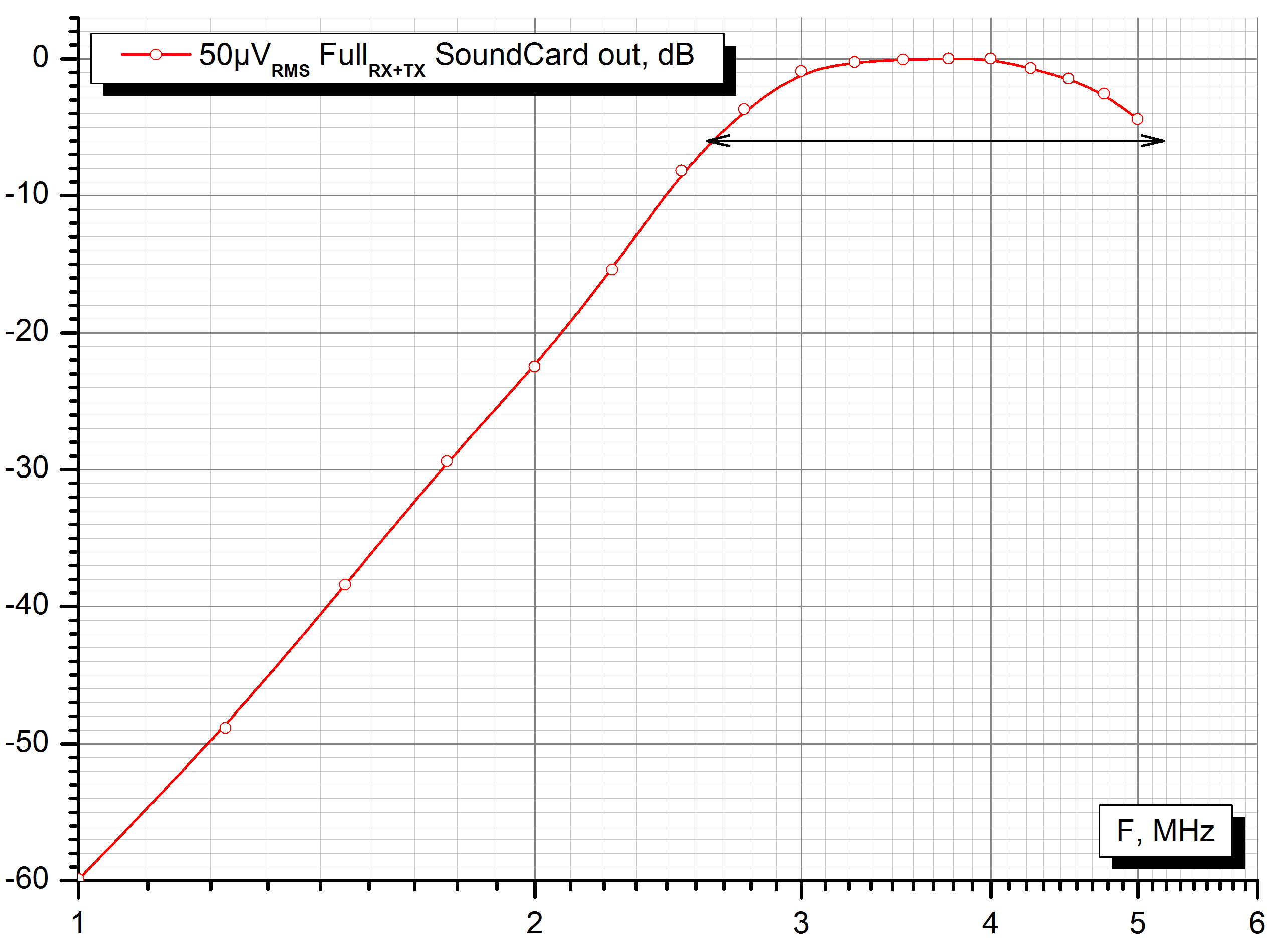

§1.1.3.1 Чувствительность в диапазоне частот.

Усиление каскада на ОУ зависит от номинала резистора в цепи обратной связи. Номинал был взят наобум, просто по факту наличия некоторого количества резисторов по 15 kΩ, из которых несложно отобрать четвёрку близких по сопротивлению. Но так удачно получилось, что максимальный сигнал в 700 µVrms, который можно получить от ГСС с аттенюатором -80 dB, как раз подводил звуковую карту, подключённую к выходу ОУ, к перегрузке. Это когда на спектре начинает лезть частокол гармоник.

Поэтому входной сигнал был зафиксирован на уровне 100 µVrms, и принят макетом девайса в диапазоне 0.4-5 MHz. Ниже по частоте уже не интересно, а выше ГСС не хочет. Гетеродин приёмника построен на модуле Si5351A, частотой командует Ардуина с управлением через CAT-интерфейс.

Получилась довольно "пьяная" зависимость (кликабельно):

Входной трансформатор исполнен на сантиметровом ферритовом кольце с проницаемостью около 2000. 10 витков двумя скрученными проволоками, все как положено. Возникло подозрение, что для низких частот 10 витков недостаточно, но и с 20 витками ситуация такая же. Возможно, материал феррита оставляет желать лучшего.

На нижнем краю «партизанского» диапазона чувствительность детектора Тейло на половинку балла S-шкалы хуже, чем на верхем краю. В пределах любительского 80-метрового диапазона этот эффект обнаружить не удастся.

§1.1.3.2 Приём на гармониках сигнала.

На графике чувствительности видны квадратные точки с нумерацией от 3 до 11. Это вот что такое.

Если частоту принимаемого сигнала поставить на 5 MHz ровно (всё, что даёт ГСС местного автора), а частоту настройки ставить кратно меньшей (в 2, 3, 4, 5, 6... раз), то окажется, что детектор Тейло вообще не принимает на чётных гармониках, но замечательно это делает на нечётных.

К примеру, приём на 3-ей гармонике даже лучше, чем на основной (точка с индексом «3» лежит выше кривой чувствительности). Для приёма на гармониках с пятой и далее это уже не так, но и разница невелика.

Такое поведение присуще четырёхфазным схемам.

Можно даже посмотреть на картинках, почему так получается.

Из этого наблюдения следует и практический вывод: диапазон перекрытия приёмника с детектором Тейло обязан быть меньше 3, либо его придётся делить на поддиапазоны с полосовыми фильтрами, желательно не более чем октавными (перекрытие по частоте в 2 раза).

Надобность в тщательной отфильтровке всего, что находится выше частоты приёма, теперь вполне очевидна. Особенно если на кратных частотах там поёт и пляшет какое-нибудь мощное китайское радиовещание.

§1.1.3.3 АЧХ этого узла.

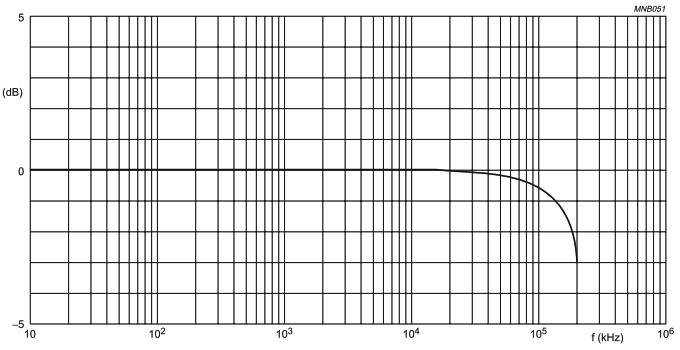

Без коррекции АЧХ она линейна до 10-15 kHz, что в связной технике не практикуется. Поэтому в цепь обратной связи ОУ поставлены плёночные конденсаторы, выдранные из люминесцентных лампочек. Несмотря на столь низкое происхождение, они должны быть достаточно хороши для работы с микровольтными сигналами. Номинал почти в 3 nF вроде бы великоват, но график получился правильный:

Несовпадение АЧХ двух однотипных каналов обусловлено неодинаковостью деталек. Действительно, сэмплирующие конденсаторы в макете обычные жёлтые выводные, на керамике X7R. Естественно, в реальный девайс надо бы ставить керамику NP0, она бывает номинала 100 nF.

Формально полоса пропускания по уровню -2 dB не хуже 3 kHz, так что широкополосности вполне хватает. Причём с запасом.

В целом детектор Тейло довольно прост в постройке, и для НЧ диапазонов может быть собран из совсем простых и доступных деталей.

§1.2 Демодулятор SSB.

С детектором Тейло есть смысл заморачиваться, только если хочется от него однополосного приёма. ВЧ фазовращение сделано, теперь нужно ещё одно, по низкой частоте. Тут вариантов всего два.

§1.2.1 Фазовый метод, традиционный.

Собственно, альтернативы как бы и нет, кроме как IQ каналы со сдвигом в 90° сдвинуть ещё на 90° в специальном НЧ фазовращателе, да сложить. Синфазные сигналы просуммируются, парафазные вычтутся, и DSB сигнал выродится в SSB. Вопрос лишь в том, насколько точно последовательные сдвиги сначала в ВЧ фазовращателе, а затем в НЧ, дадут в сумме 180° на каждой из частот в пределах полосы приёма. Этого не так просто достичь.

Поскольку последние лет 20 все только тем и занимались, что двигали IQ каналы по фазе, литературы по этой теме много. Но пути всего два:

-

Паять 4-фазный RC полифазер 4-5 порядка для узкой полосы приёма (CW), либо 8-10 порядка для SSB. Это много тщательно подобранных по номиналу резисторов и конденсаторов, засеянных квадратно-гнездовым способом на весьма немаленькую площадь, если предусмотрительно не воспользоваться SMD компонентами.

Есть даже набор софта для оценки RC полифазера в виде архива в такой минимально необходимой комплектации, собранной с миру по нитке:

1-polyphase-rc-network-calculator.exe - Калькулятор R по C.

2-polyphase compare.xls - Полифазер на неточных номиналах R и C.

3-phase10nF_6_real.cct - Пример схемы для обсчёта в RFSimm99.Местный автор посчитал нужный ему полифазер, посмотрел ближайшие номиналы SMD компонентов в локальном радиомагазинчике, да и подставил их в модель для RFSimm99. Получилось чудо как хорошо, но кнопочка моделировщика «свиппирование по разбросу» показала то, что может реально получится: подавление ненужной боковой полосы примерно на 40 dB.

В принципе, изучение ситуации по материалам разных форумов ровно это и подтверждает - при пайке компонентов с минимально возможным допуском (1% для R и 5% для C) достигается подавление боковой порядка 40 dB, а если очень сильно постараться с подбором деталей, можно улучшить результат до ~50 dB.

-

Понятно, что перемерять сотни маленьких SMD-шек не всех прельщает, поэтому куда как более популярны фазовращатели на ОУ. Софтом для моделирования обычно служит QuadNet, он вполне самодостаточен.

Дабы себе представлять, что должно получиться, как пример грамотной схемотехники можно предъявить Phasing Receiver AA0ZZ. Вторая часть схемы тут (к сожалению, сайт автора прекратил своё существование, осталась только сохранёнка).

Очевидно, что ни один из двух путей не проще другого, и выглядит это всё несколько сложновато, будем уж откровенны. Даже если пройти выбранный путь до конца, ничего особо выдающегося на выходе мы не получим. Но железяка выйдет породистая, да.

Для полноты картины стоит заметить, что можно себя особо не утруждать с тщательностью настройки полифазера, сделав его «на минималках». Но при этом совместить оба подхода. Теория приведена в журнале CQ-QRP №73 (стр. 20-25), а затем воплощена в реальной тестовой конструкции (CQ-QRP №76, стр. 3-7).

Местному автору любой вариант исполнения полифазера не представляется технологичным, да и нет в этом ни новизны, ни интереса. Так что, как водится, «мы пойдём другим путём» © Как обычно, самым окольным.

Путь тот прост в реализации, но сложен для понимания.

§1.2.2 «Третий метод» (метод Уивера).

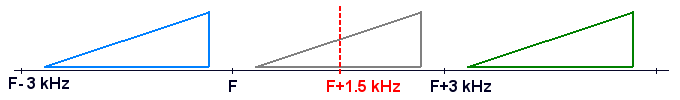

Представим себе диапазон, под завязку забитый мощными SSB станциями, работающими в соседних каналах 3-килогерцовой сетки, как это принято у любителей. То есть стоят они буквально впритирку, со стандартной полосой 300-2700 Hz (модуляция 2K40J3E).

Графически это можно изобразить так:

Если нам нужна серая станция, то обычно мы настраиваемся на частоту F либо F+3 kHz, в зависимости от необходимой боковой полосы. Именно туда ставится частота гетеродина приёмника прямого преобразования с нулевой ПЧ. Что будет дальше, все знают.

Но можно поступить неортодоксально, и настроиться гетеродином ровно на центр спектра излучения серой станции, вот так:

При этом абсолютно всё равно, в какой боковой полосе станция работает. На индикаторе частоты приёмника или трансивера, дабы не путать юзера, по-прежнему отображается F для USB либо F+3 kHz для LSB, но по факту гетеродин смещён на половину ширины канала соответственно выше или ниже формальной частоты настройки.

В принятой здесь плоской проекции на выходе любого из двух каналов детектора Тейло получится картинка, которая даже чем-то пугает:

Нулевая частота теперь находится в центре SSB спектра, сам спектр как бы сложился вдвое, и формально мы его необратимо покалечили. Как и сигналы станций выше и ниже выбранной - их спектры также уложены друг на дружку валетом, да ещё и со сдвигом по частоте. Если слушать ухом, получится скремблер. Ничего не разобрать.

Если что-то не понятно, у физиков принято рисовать тот же самый график в других координатах. Очевидно, двумерный график не может передать смысл процесса, но вот в этой статье нашлась более подходящая картинка:

Всё то же самое, но в полярных координатах. Угол вращения - это фаза сигнала, а радиус - частота сигнала. Все точки одного радиуса (т.е. лежащие на окружности) имеют одинаковую частоту. По вертикальной оси отложена амплитуда сигнала.

Похоже, ничего страшного с принимаемым сигналом не случилось, и самое время оба IQ канала пропустить через фильтр с частотой среза 1.2 kHz. Таких фильтров нужно два, по одному на канал. И они должны быть хороши собой, обеспечивая при движении от 1.2 kHz к 1.8 kHz затухание в 60 dB.

Когда мы разогнём спектр в каналах обратно, просуммировав сигналы каналов так, чтобы получить сигнал с нужной нам боковой полосой (не обязательно той, что была в эфире изначально), соседние каналы окажутся подавлены не менее чем на 60 dB, то есть с качеством кварцевого фильтра. Ну и вообще-то они будут выше по частоте, а не прямо вот тут. То есть зеркального канала в этом методе в принципе нет. От слова вообще.

Чтобы такое произошло, потребуется второй смеситель, с частотой опоры 1.5 kHz (половина ширины канала). Нарисуем этот момент:

Складывая и вычитая частоты спектра с частотой второй опоры, получим разворачивание «перегнутого» пополам спектра обратно, причём в такое положение, чтобы получить речь в нормальном привычном звучании, а не скремблированную в перевёрнутом спектре. Тут-то нам и понадобятся два комплекта сигнала из каналов I и Q.

Правда, сама процедура математически не безупречна, и создаст длинную череду спектров принятого канала, повторяемых снова и снова, причём с переменной инверсией:

В балансном модуляторе продукты преобразования на третьей гармонике гетеродина имеют уровень в 3 раза меньше полезного сигнала (картинка выше не совсем корректна, она только для понимания) и занимают спектр 3F±1.2 kHz, то есть в данном случае от 3.3 до 5.7 kHz.

Аналогичные рассуждения верны для 5, 7, 9 и т.д. гармоник.

Но что с этим делать, уже понятно. Фильтр нижних частот с крутым скатом, применённый после первого преобразования, сгодится и тут. Только частоту среза ему надо назначить 2.7 kHz.

Технология кажется сложной, и подразумевает два преобразования и два фильтрования. Навскидку в собственно приёмном тракте набирается десяток корпусных чипов, но в правильно спроектированной железяке настраивать практически нечего.

То, что на пальцах показано выше, зовётся «методом Уивера» (DONALD K. WEAVER, JR., патент USA 1956 года). Возможно, кому-то и раньше пришло в голову встать первым гетеродином приёмника или передатчика прямо в центр канала, но кто первым подался к бюрократам, того имя мы и помним.

К сожалению, не нашлось достойной статьи на русском, которая бы смогла донести до читателя изюминку «третьего метода» в понятных картинках. Можно порекомендовать статью на инглише, либо её гугловый перевод. Но там речь про SSB модулятор, а вот про приём приходится домысливать самостоятельно.

Тем не менее, в общих чертах понятно, что от самого метода можно ждать. То, что сразу идёт в плюс:

-

Полностью отсутствуют «зеркалки».

Никакой соседний канал не проникает в канал приёма.

Про приём на гармониках гетеродина мы сейчас не говорим. -

Замечательная селективность.

Она не уступает хорошему кварцевому фильтру.

Есть и столь же очевидные недостатки:

-

Частота гетеродина вчетверо выше рабочей может озадачить.

-

Так как смеситель не ведёт себя идеально вблизи нулевой частоты, там получается спад АЧХ. Наблюдается он ровно в центре канала, и именуется «дырой Уивера». Для голоса не слишком критично, потому как его спектральная плотность сосредоточена несколько ниже.

Тем не менее, «дыра Уивера» действительно наблюдается, и при точном попадании в неё несущей, оная просто исчезает из эфира.

Теперь что касается популярности работы с SSB методом Уивера.

Скажем прямо, логика работы «третьего метода» весьма вычурна, поэтому примеров использования «The third method of SSB» не так и много. Но есть серийно выпускавшиеся трансиверы цвета хаки, построенные по Уиверу. Армейский Callpack RT-2000, военные манпак радиостанции PRC-319 и PRC-320 производства той же фирмы MEL. Может быть, что-то ещё.

У радиолюбителей же как-то не задалось. Кроме упоминания трансивера «Иваныч» (журнал CQ-QRP №44, стр. 12-18), других самоделок не видно. Есть обширная тема на cqham.ru, но до построения трансивера дело не дошло. Спасает ситуацию разве что дюжина англоязычных публикаций, но и там половина конструкций чисто тестовых.

Объяснение этому видится в сложности построения фильтров с большой крутизной ската. Проще выбрать другой метод демодуляции SSB. ☺ Но это если не применять готовые унифицированные решения.

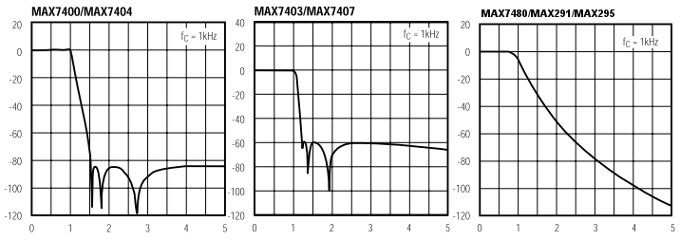

§1.2.2.1 Всё о фабричных LPF высокого порядка.

Рассмотрим ФНЧ на переключаемых конденсаторах фирмы MAXIM.

Всё в принципе «доставабельное» не ниже 8-го порядка в одной таблице:

| Filter | Characteristic | Signal 2F, dB |

Harmonic, dB | |||

| 2rd | 3rd | 4rd | 5rd | |||

| MAX7400 | Elliptic | -83 | -89 | -82 | -89 | -86 |

| MAX7401 | Bessel | -13 | -91 | -83 | -90 | -93 |

| MAX7403 | Elliptic | -60 | -88 | -81 | -91 | -87 |

| MAX7404 | Elliptic | -83 | -85 | -82 | -85 | -86 |

| MAX7405 | Bessel | -13 | -87 | -83 | -87 | -88 |

| MAX7407 | Elliptic | -60 | -85 | -82 | -85 | -86 |

| MAX7480 | Butterworth | -48 | -89 | -73 | -91 | -93 |

| MAX291 | Butterworth | -48 | -72 | -78 | -83 | -89 |

| MAX292 | Bessel | -13 | -71 | -82 | -82 | -88 |

| MAX293 | Elliptic | -80 | -70 | -90 | -88 | -92 |

| MAX295 | Butterworth | -48 | -93 | -86 | -92 | -97 |

| MAX296 | Bessel | -13 | -71 | -89 | -96 | -96 |

Тут моментов для медитирования всего два:

-

Уровень сигнала на удвоенной частоте среза (Signal 2F).

Это октавная эффективность фильтрации в dB. -

Уровни гармоник со второй по пятую.

Они неплохи везде.

То и другое должно быть наименьшим достижимым.

Фильтры Бесселя не интересны и далее не рассматриваются.

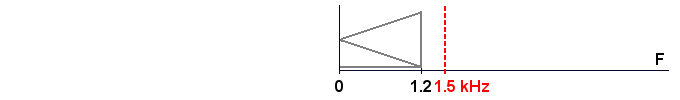

Частотные характеристики остального весьма разнообразны:

Эллиптические фильтры бывают с резким спадом за полосой прозрачности, но с ослаблением там не более 60 dB. И с несколько более пологим скатом, но ослаблением свыше 80 dB. Вот такие людям и нравятся, именно поэтому MAX7400 - безусловный фаворит. Возможно, проще достать MAX293.

§1.2.2.2 Low-pass filter MAX7400

В наименовании микросхем будут всякие буковки.

Означают они вот что:

| Temp. range \ Package | DIP8 | SOP8 |

| from 0 to +70℃ | MAX7400CPA | MAX7400CSA |

| from -40 to +80℃ | MAX7400EPA | MAX7400ESA |

При наличии возможности лучше брать чипы из нижней строки таблицы.

На этапе прототипирования удобен корпус DIP8, но по непонятной причине чипы в этом исполнении оценены неадекватно. Реальный вариант таков:

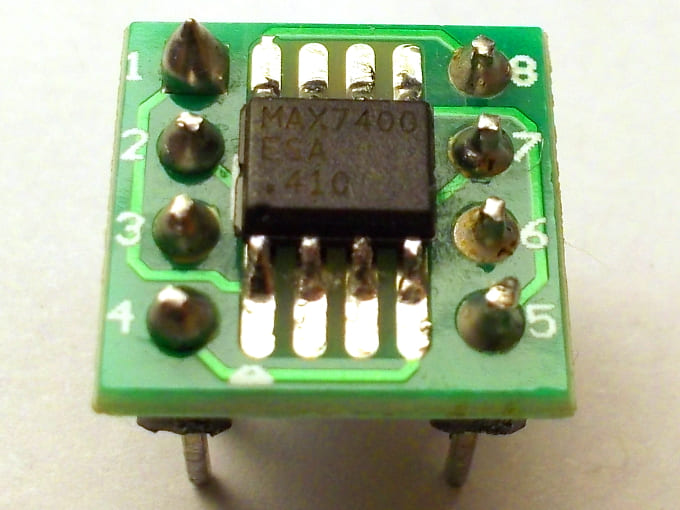

Адептам секты сорокаваттного паяльника больно смотреть на эту мелкоту, причём ещё и не в самом миниатюрном корпусе SOP8. Очевидно, что впаять это в макет на проводочках не получится никак. Но выход всё-таки есть:

Штырьки переходника размерности DIP8 уже позволяют подпаяться к чипу.

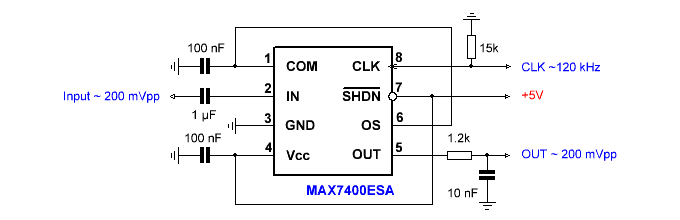

Схема подключения пусть будет почти стандартная:

Всегда полезно смотреть осциллографом, что у чипа на выходе. А на выходе у него высокочастотные спуры, причём даташит даже обязывает ставить сразу за чипом хотя бы простейший RC фильтр. Действительно, таковой на пятом пине жизненно необходим, и он полностью лечит ситуацию.

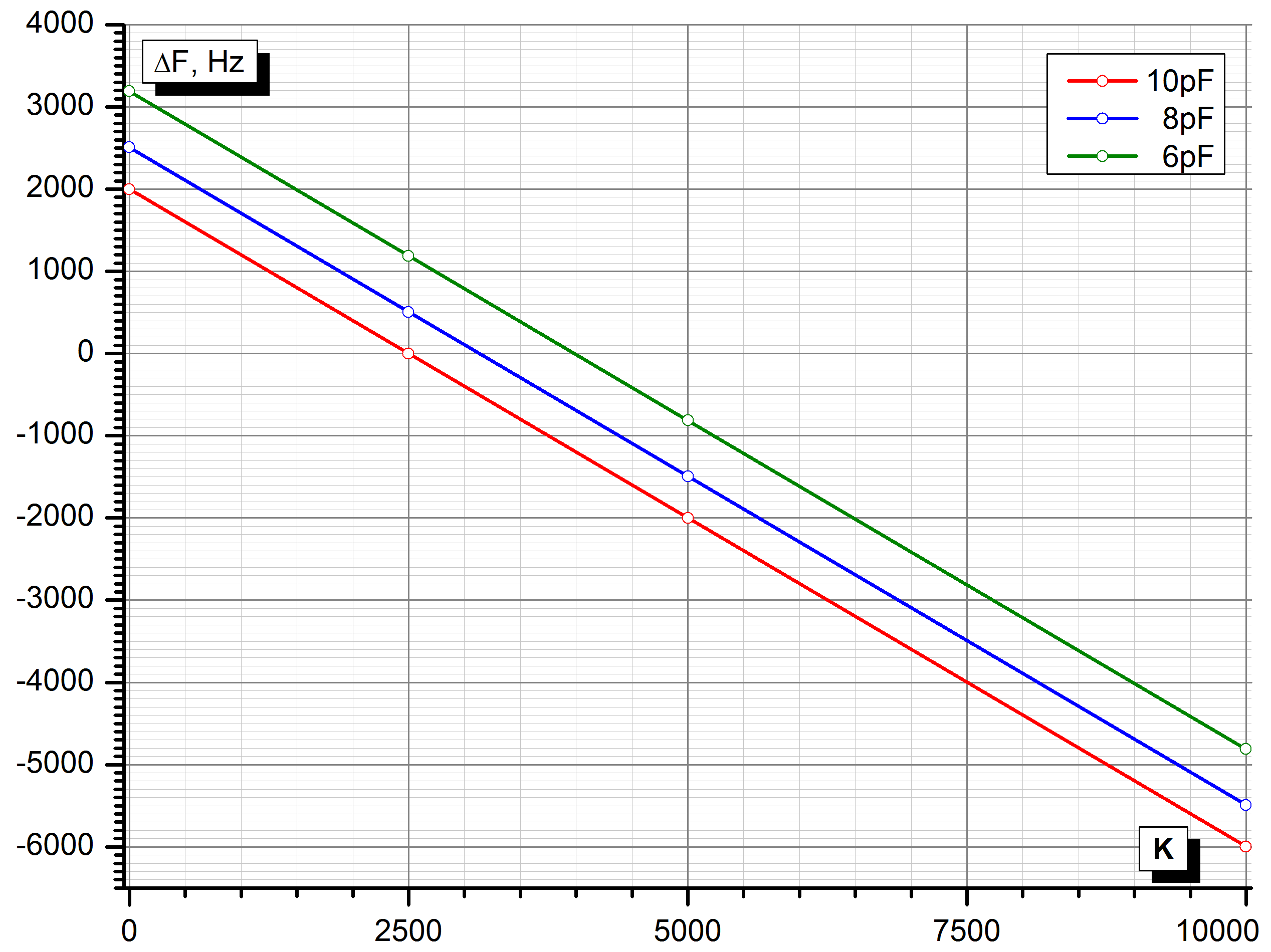

Частота среза фильтра задаётся либо внешним тактированием, как на схеме, либо подпайкой между 8 ножкой чипа и землёй конденсатора. С внешним тактированием никаких проблем нет, а вот для внутреннего тактирования формула из даташита неточна.

Так, для частоты среза 1.2 kHz расчётное значение конденсатора 317 pF, а на самом деле потребовалось 355 pF. Причём такое сильное несовпадение никак не объяснить температурной зависимостью частоты осцилляции, либо влиянием не строго пятивольтового питания. Похоже, что чипы с Али всегда с каким-нибудь изъяном.

Сразу хочется оценить возможности этого чипа применительно к задаче.

Чтобы не водить пальцем по графику селективности фильтра MAX7400 с не очень хорошим разрешением, пересчитывая в уме нормированные значения в абсолютные, оцифруем его начальный участок, ниспадающий до уровня -90 dB, и напишем простенький калькулятор. Далее зависимость становится замысловатой и непрограммабельной, туда не смотрим.

Для стандартной модуляции 2K40J3E и каналов, стоящих впритирку в сетке 3 kHz, для демодулятора Уивера соседний канал практически не слышен - крутизна ската эллиптического фильтра восьмого порядка на чипе MAX7400 достаточна для ослабления шума от соседей на 75 dB. И это не учитывая «подчисточный» фильтр после второго смесителя.

Калькулятор пригодится для оценки коэффициента прямоугольности, вычисляемого в радиолюбительской практике как соотношение полосы пропускания по уровням -60 и -6 dB.

Для модуляции 2K40J3E получается 2500Hz / 3440Hz = 1.376, что даже лучше, чем у стандартного кварцевого SSB фильтра с коэффициентом прямоугольности порядка полутора.

В «настоящей» связной технике не редкость коэффициент ~1.2

Обычно формируется несколькими фильтрами в тракте. И это круто.

В качестве вывода: да, чипы MAX7400 совершенно точно подходят для применения в модуляторе либо демодуляторе Уивера в качестве LPF.

§1.2.2.3 Макет приёмного тракта Уивера.

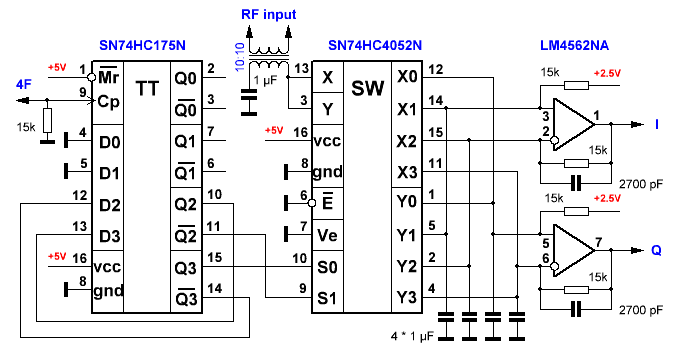

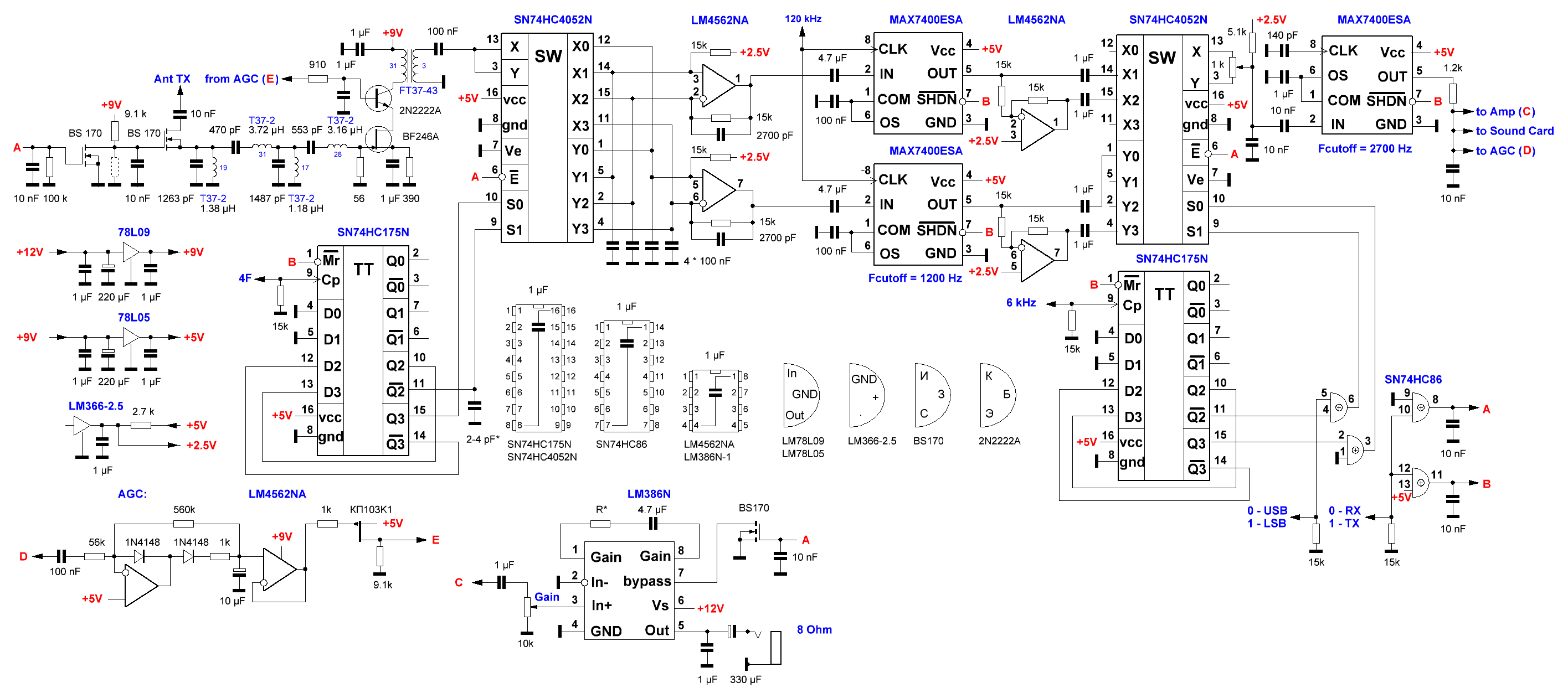

Как таковой «схемы Уивера», отлитой в граните, нет. Но есть концепция. В рамках концепции на выбранных деталях схема сочиняется однозначной, иначе её просто не нарисовать. У местного автора получилось вот так.

Как это работает:

-

Каждый из IQ сигналов пропускается через LPF с частотой среза 1.2 kHz.

-

Затем сигналы снова делаются парафазными, то есть приводятся ровно к тому виду, какими они были на выходе детектора Тейло.

-

Четырёхфазный сигнал уходит в два балансных модулятора, отдельных для IQ каналов, на выходе которых предусмотрен балансировочный элемент, поскольку усиление в каналах I и Q может чуть различаться. Эта балансировка - единственная на всю схему.

Выглядит просто, но именно тут свершается таинство возрождения SSB сигнала из двух перегнутых пополам спектров, весьма качественно отфильтрованных от соседних каналов.

-

SSB сигнал уходит на «подчисточный» LPF с частотой среза 2.7 kHz.

Схема ещё не принципиальная, в ней есть два некошерных момента.

-

Половина входов мультиплексора не использована, они висят в воздухе.

Мультиплексор можно включить и иначе, объединив попарно входы Xi и Yi между собой, а так же выходы X и Y, как это сделано в детекторе Тейло. Тогда балансировочный элемент переносится в один из ОУ схемы детектора Тейло, изменяя его коэффициент усиления в пределах ±5%. Получится ли это проще, непонятно.

-

Ещё можно и нужно придраться к очевидно неодинаковой нагрузочной способности MAX7400 и ОУ.

Более правильно в каждом канале сигнал с пятого пина MAX7400 отдать двум последовательно включенным инверторам, с выходов которых (вот теперь-то уж точно с одинаковой нагрузочной способностью) и снять парафазный сигнал для обработки в балансном модуляторе.

Однако никакой ощутимой разницы в работе такой усложнённой схемы по сравнению с тем, что нарисовано, местный автор не увидел.

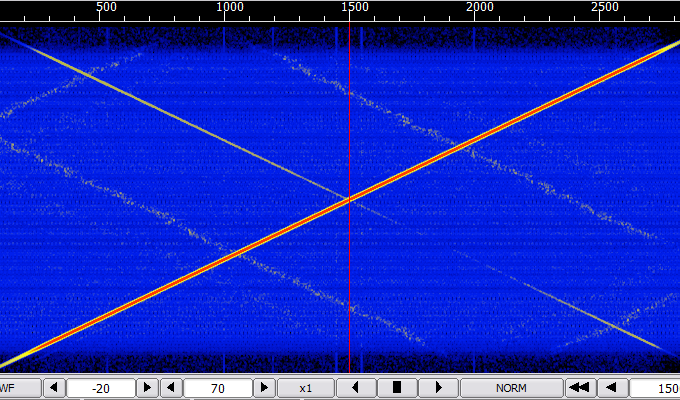

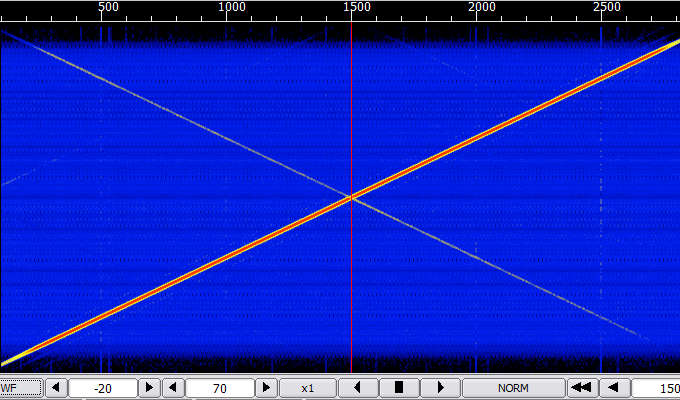

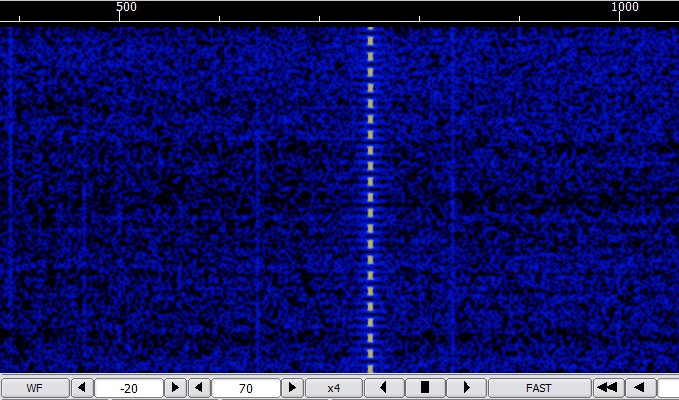

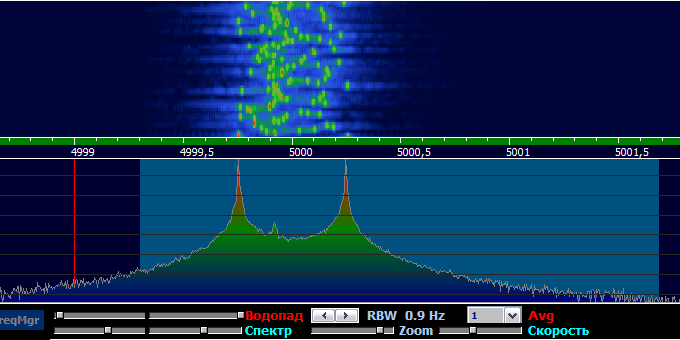

Тем не менее, представленный на схеме вариант вполне рабочий, и даже обеспечивает подавление «инверсного» сигнала Уивера порядка 40 dB. На «водопаде» связного софта FLDIGI это выглядит так:

Яркая диагональ - целевой сигнал, бледная - «инверсный» сигнал Уивера. Сразу же видны два косяка:

-

Амплитуда «инверсного» сигнала вызывающе неравномерна в пределах полосы пропускания приёмного тракта, и может различаться на десятки dB. В месте с плохим подавлением паразитного сигнала крутилка балансировки неспособна хоть как-то придушить «инверсный» сигнал, хотя в другом месте он чуть ли не уходит под шумы.

Понятно, что это должно работать совершенно не так.

-

Ещё присутствуют интермоды (один ромбообразный контур виден явно, второй угадывается) с шумоподным спектром. Что самое удивительное, взаимодействием целевого сигнала с опорной частотой балансного модулятора 1.5 kHz такое не объяснить, не то смещение по частоте.

Первое обстоятельство досаднее. Похоже, где-то в районе детектора Тейло есть изъян, и высокочастотный фазовращатель не обеспечивает сдвиг 90° во всей полосе приёма.

§1.2.2.4 Доработка ВЧ фазовращателя.

Скорее всего, на выходе сборки триггеров просто нет правильного меандра, так что дешифратор мультиплексора открывает аналоговые ключи четырёх каналов детектора Тейло на неравные промежутки времени, из чего и проистекает вся досада. Сложно представить, чтобы триггеры работали как-то не так на вполне штатных для них частотах, а вот транспортировка многомегагерцового меандра по пусть даже коротким проводочкам сюрприз подкинуть вполне может.

И даже примерно понятно, почему такое вообще случается.

Чтобы посмотреть меандр на осциллографе, начиная с определённых частот приходится пользоваться специальными щупами, иначе фронты импульсов на экране будут беспощадно покорёжены. Основное действующее лицо в цепи коррекции щупа конденсатор, который логично применить и тут.

Эксперименты показали справедливость этого предположения. Конденсатор ёмкостью 3-4 pF, включенный между землёй и выходом триггера, идущим к адресному входу S1 мультиплексора, делает возможным балансировку схемы Уивера крутилкой. Уровень «инверсного» сигнала по всей полосе пропускания становится примерно одинаковым.

Интересно, что схема, перенесённая с объёмного макета прототипа на полноценную печатную плату (детальки при этом остались те же самые), перестала нуждаться в поправочном конденсаторе, и он в итоге вообще не устанавливался. Но как быть, если вдруг сбалансировать тракт не удаётся, мы теперь знаем. И понимаем причину, что важнее.

§1.2.2.5 Правильная нагрузка балансного модулятора.

Хотя MAX7400 функционально является замечательным фильтром нижних частот, напрямую подключать его к балансному модулятору не стоит. Входная ёмкость чипа ничтожна, так что сразу за крутилкой всё-таки нужен физический конденсатор на землю. Изначально его не было, пришлось дорисовать.

Всего 10 nF хватило для полного изничтожения шумоподобных интермод:

На этом скрине заодно видна равномерность «инверсного» сигнала Уивера. Дополнительная балансировка ВЧ фазовращателя по одному из выходов маленьким конденсатором дала то, что должно было получиться само, но с более быстродействующими триггерами. Но уж какие были.

§1.2.2.6 Прохождение сигнала по тракту Уивера.

Тракт Уивера от антенного входа до выхода «подчисточного» LPF является каскадом с жёстко фиксированными параметрами. Ему можно назначить желаемое усиление, но вот оперативно то усиление изменять не получится.

Из этого следует вопрос, какого усиления лучше желать.

В самом деле, тракт содержит критичные к уровню сигнала компоненты в виде чипов MAX7400, динамический диапазон которых заведомо меньше, чем у ОУ или мультиплексоров на аналоговых ключах.

И хорошо бы точно знать такой предел в осязаемых цифрах, потому как литературные данные сильно разнятся. Так что опять нужен эксперимент.

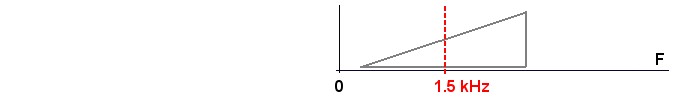

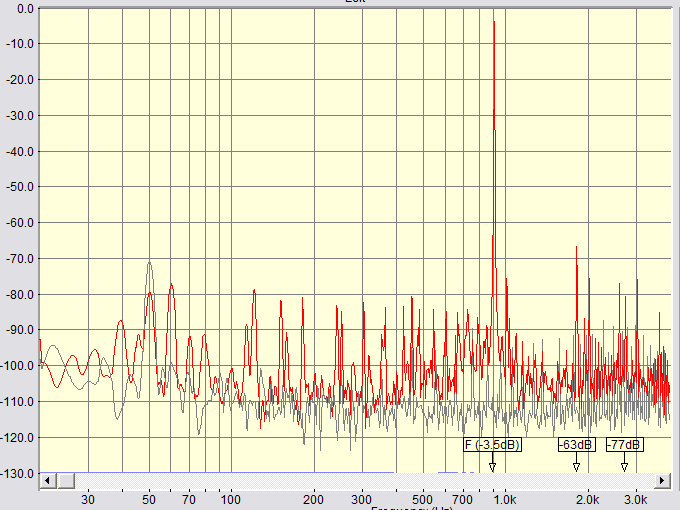

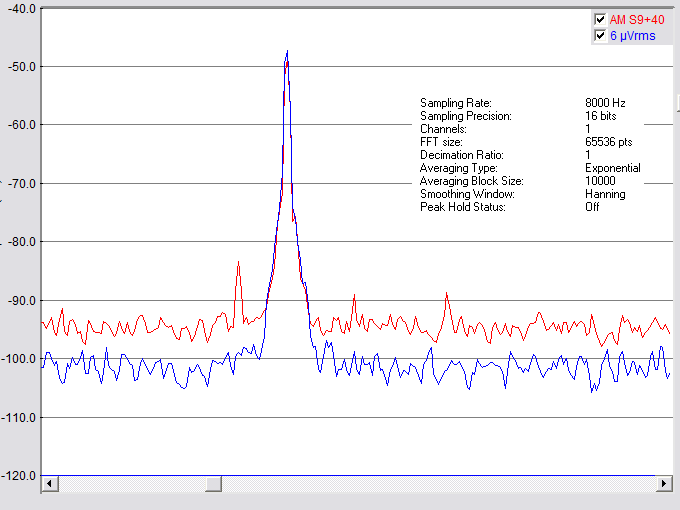

Подадаим сигнал от ГСС к звуковой карте напрямую. Пусть его амплитуда будет максимально возможной, но на 3-5 dB ниже предельного уровня:

Удобно, что софт «SpectraPLUS-5.0», тут используемый, рисует индикатор уровня, примерно на высоте пика меняющий цвет на красный. Обозначая тем самым порог, переходить который не стоит, ибо далее гарантирован рост нелинейных искажений.

Помеховая обстановка у местного автора не очень, много «индустриалок», спуры которых обычно кратны килогерцу. Поэтому испытательный сигнал выставлен в 900 Hz, его амплитуда 100 mVrms, или 280 mVpp. Это много.

Серым показана шумовая дорожка без сигнала. С сигналом на ~75 dB ниже его уровня появляется много разной «грязи», ответственность за которую можно всецело возложить на ГСС (он откровенно невысокого класса). Но нам важно увидеть, что по крайней мере на 60 dB ниже сигнала ещё нет никаких артефактов. Включая гармоники, амплитуда которых относительно сигнала указана на маркерах.

Если теперь между выходом ГСС и входом звуковой карты впаять MAX7400 в стандартной схеме подключения, то ровно при тех же условиях получим такую картинку:

При внутреннем тактировании чипа (из графика понятно, что частота среза здесь 2700 Hz) он от души шумит, однако при появлении сигнала шумовую дорожку «продавливает» вниз. Коэффициент передачи чипа неотличим от единицы, и при 100 mVrms по входу гармоники ещё не лезут.

При внешнем тактировании чипа такого безобразия не наблюдается.

Далее логично включить перед «подчисточным» LPF, который мы только что испытывали на перегрузочную способность, весь остальной тракт, и подать на антенный вход радиочастотный сигнал такого уровня, чтобы на выходе получить те же самые 100 mVrms.

Сделаем это, из любопытства посмотрев спектры за каждым каскадом.

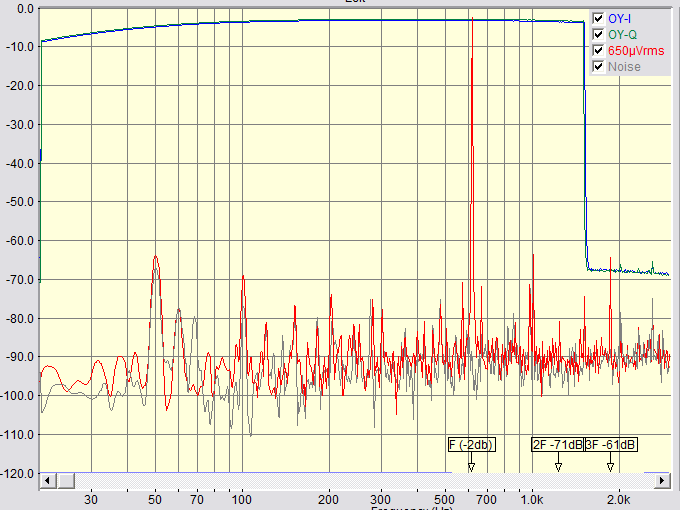

К антенне пришлось подвести 650 µVrms

Согласования по входу пока нет, так что значение примерное.

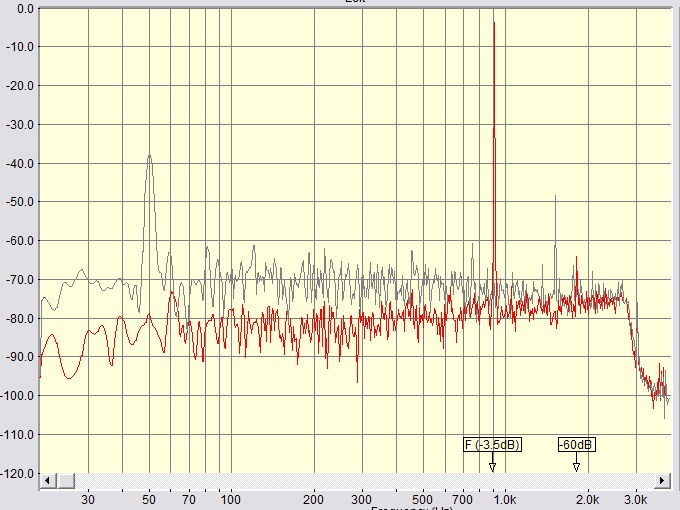

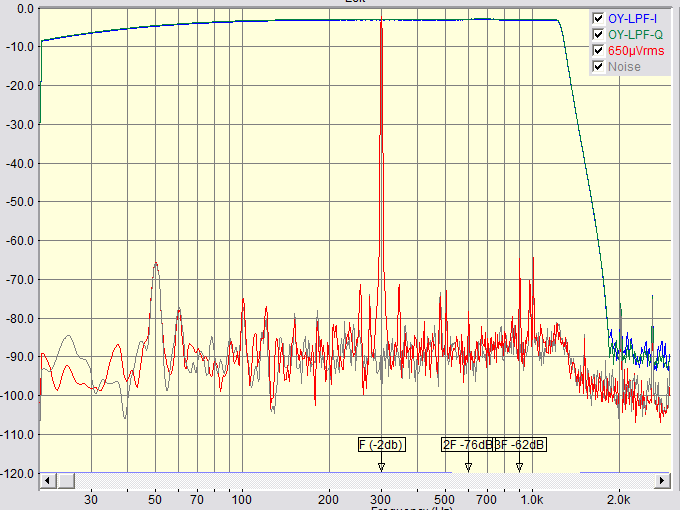

После детектора Тейло на выходе ОУ любого из каналов IQ в нужном нам частотном интервале (до 1.2 kHz) АЧХ близка к горизонтальной:

Входной сигнал линейно меняется от 4000 до 4003 kHz, но ноль по шкале частоты оказывается посерёдке этого диапазона, так что трейс проходит от 1.5 kHz до нуля и обратно. Сине-зелёные трейсы двух каналов совершенно сливаются, и это хорошо.

Вторая и третья гармоники испытательного сигнала звуковой частоты 900 Hz (в тракте Уивера он виден на отметке 600 Hz) фиксируются, но остаются ниже по уровню как минимум на 60 dB. Остальные спуры присущи и шумовой дорожке, это не интермоды.

На выходе LPF тракта Уивера с частотой среза 1200 Hz картина такая:

Все спуры одинаковы для шумовой дорожки и для тракта с таким ломовым сигналом, пока ничего постороннего в спектр не привнесено. Гармоники по-прежнему не высовываются за уровень -60 dB относительно самого сигнала. Свою работу чип MAX7400 делает отменно.

Сигнал сразу за балансным модулятором:

В балансном модуляторе «сложенный вдвое» спектр разворачивается в два полноценных однополосных сигнала, находящихся во взаимной инверсии. Причём это делается для каждого из каналов IQ поотдельности. Если же выходы модуляторов объединить вместе, теперь уже четыре копии сигнала просуммируются по амплитуде и фазе, с аннигиляцией одной пары, и удвоением по амплитуде второй. Управляя этим процессом, можно получить LSB или USB на выбор.

Но ничто не идеально, и сигнал расщепился на два. Полезный повыше ростом, а инвертированный виден с уровнем на 43 dB ниже полезного.

В процессе разгибания спектра вокруг новой нулевой частоты обязательно случаются потери, тут пик полезного сигнала просел по сравнению с предыдущим графиком на 2 dB.

И совсем нехорошее дело случилось сразу за полосой пропускания. Там наблюдается множество копий спектра принимаемого сигнала, в данном случае шириной по 3 kHz каждая. Первая копия будет с инвертированным спектром, вторая с правильным, и т. д. Слушать это ухом нельзя.

Для лечения такого безобразия призван «подчисточный» LPF на MAX7400:

Ввиду того, что частота среза «подчисточного» LPF в два с лишним раза выше, чем в тракте Уивера, то и крутизна ската не столь впечатляюща. А потому от первой копии спектра правее полосы пропускания остался маленький кусок, но на 50 dB ниже уровня сигнала. Фактически от него можно абстрагироваться.

Сопоставляя два последних спектра, на примере красных трейсов можно заметить неодинаковость подавления инверсного сигнала (43 и 50 dB) для разных аудио частот. Было бы логично подробно показать такой весьма интересный момент, но это будет сделано позднее, когда схемотехника приёмного тракта примет окончательный вид.

§1.2.2.7 Завершение экспериментов с трактом Уивера.

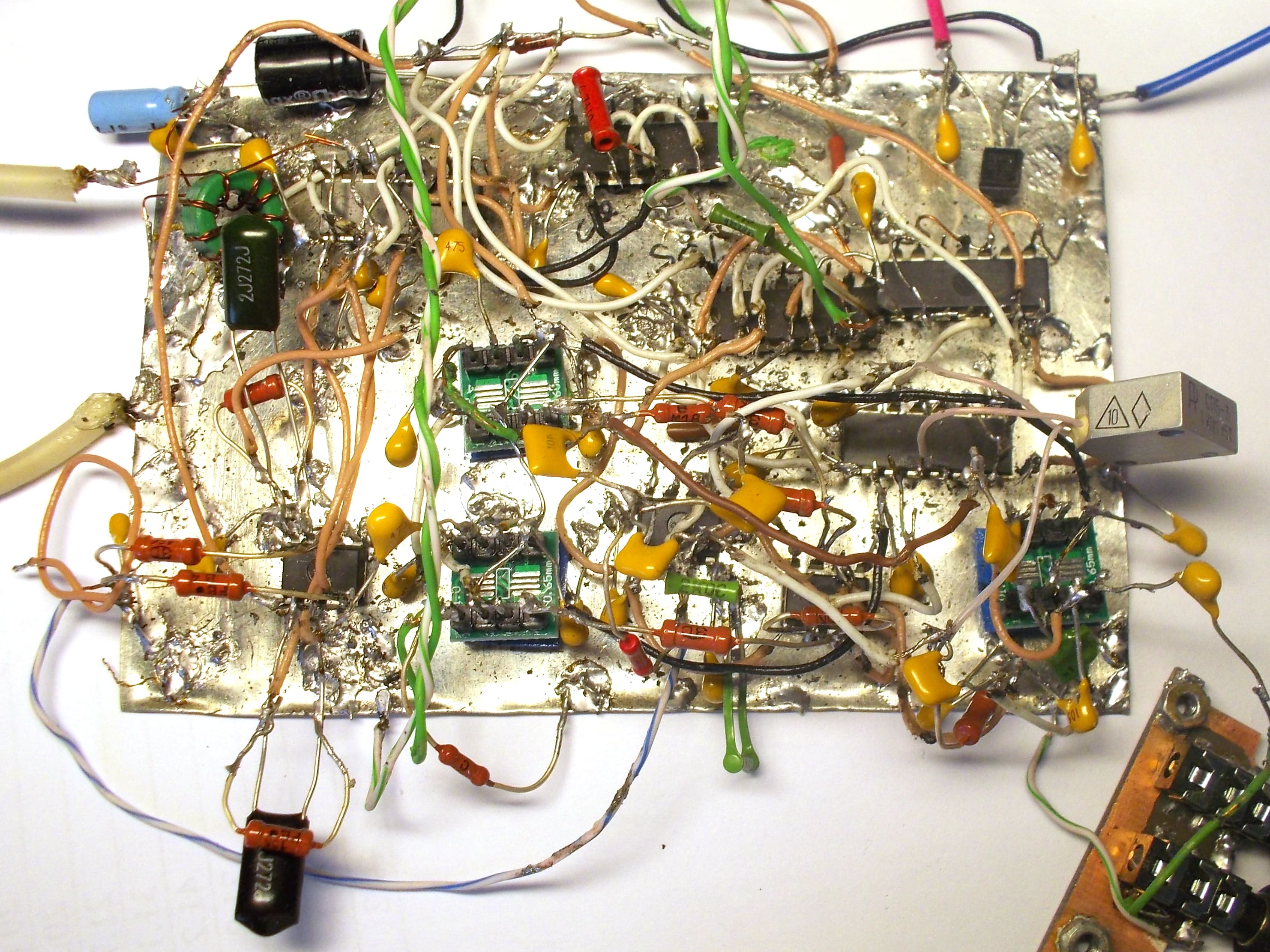

Столь любимая местным автором жестянка от сгущёнки в качестве способа макетирования всего того, что паяется, накопила достаточно деталек, да и главные основополагающие зависимости уже получены. Фото на память:

Все ужасы в виде транспортировки десятков MHz по витой паре, а не по православному коаксиальному кабелю, оставим на совести местного автора. В нормально выполненной конструкции оно должно стать сильно кошернее, ведь макет и создаётся с целью посмотреть, что же получится не хуже вот этого.

Удивительно, но вставание частотой гетеродина в середину спектра принимаемого сигнала, складывание спектра в этой точке пополам, и разворачивание обратно после фильтрации, сам сигнал не попортило.

Да, на частоте гетеродина возникает так называемая «дыра Уивера», но она не широка, и на этой частоте не торчит никаких спур. То есть тональника на выходе нет от слова совсем.

Либо можно сказать иначе - частота манипуляции подавлена не менее чем на 80 dB, и не обнаруживается даже по спектральным измерениям, а не то что ухом.

Теперь перейдём к вещам серьёзным.

Праздное любопытство кончилось, начался инженеринг.

§1.3 УВЧ.

Считается, что на низкочастотных диапазонах вполне можно обойтись без УВЧ, и оный даже не рекомендуется, так как его динамический диапазон заведомо ниже, чем у миксера на аналоговых ключах. Но у нас не совсем традиционный приёмный тракт, у него есть специфика.

§1.3.1 Особенности смесителей на аналоговых ключах.

Схемотехника миксеров подразумевает смещение ключей мультиплексора и по входу, и по выходу. Если по-взрослому, то напряжение смещения ещё и подбирается под конкретный чип по критерию IMD3. Может так оказаться, что подбирать смещение потребуется с точностью до сотых долей Вольта.

В случае детектора Тейло ключи смещаются по выходу, причём каждый до своего потенциала. Полной симметрии нет, да она тут и не достижима. Само собой, никакой речи про выставление «правильного» смещения тоже нет.

В итоге получается ППП «по Полякову», излучающий сигнал гетеродина в антенну с уровнями в десятки µV. Встав на антенный разъём макета тракта Уивера другим приёмником, можно увидеть в антенне около 40 µVrms.

Более того, если ткнуть пальцем в точку подключения антенны, по центру «дыры Уивера» возникает спура такой амплитуды, что её слышно ухом. По мере перезаряда конденсаторов детектора Тейло спура падает под шумы, и на всё про всё уходят доли секунды. Если теперь убрать палец, процедура повторяется.

То есть режим работы детектора Тейло чувствителен к импедансу антенны.

Если видоизменить схему детектора Тейло, поставив между сэмплирующими конденсаторами и входами ОУ по переходному конденсатору достаточной ёмкости (порядка 4.7 µF), а ключи смещать только по входу, то на антенном разъёме будет уже 20 µVrms, да и тыкание пальцем в антенну никак не сказывается. Но коэффициент передачи детектора весьма сильно падает, на несколько dB. И ширина «дыры Уивера» увеличивается кратно.

Такой вариант применительно к идеологии этой конструкции не подходит.

Стало быть, между антенной и детектором Тейло нужен УВЧ для изоляции антенно-фидерного тракта от излучения гетеродина, а так же реализации микровольтной чувствительности. Но и без аттенюатора тут не обойтись - динамический диапазон тракта Уивера мал.

§1.3.2 Усиление тракта Уивера и динамический диапазон.

Как мы теперь доподлинно знаем, чипы MAX7400 толерантны к сигналам амплитудой до 100 mVrms (причём и на вдвое большем сигнале ничего страшного в спектральном отклике у них не наблюдается), так что в пределах тракта Уивера не должно быть сигналов мощнее. Имея ввиду принципиальную невозможность оперативно варьировать усиление тракта Уивера, необходимо определиться с этим фиксированным усилением.

Другим исходным параметром будет динамический диапазон, показанный макетом тракта Уивера. На глаз он составляет примерно 60 dB линейного участка. Вот только ухом слышно лишь то, что выше горизонтали -40 dB на спектральных графиках.

Взяв за максимально возможный сигнал S9+40 dB, придётся ограничить усиление тракта Уивера 32 dB. Но тогда микровольтный сигнал на выходе тракта составит 39 µVrms, что на ~75 dB ниже, и окажется под шумами. Мы его просто не услышим. С линейным трактом мы вообще услышим только S9 и мощнее :(

Обычно проблема слишком малого динамического диапазона приёмного тракта решается организацией аттенюатора по входу. Хотя и не хотелось бы городить лишние сущности, придётся делать АРУ по ВЧ. Которая, между прочим, является самой правильной.

Если сохранить уровень максимального сигнала макета, грубо оцениваемый в -57 dBm после приведения его входного сопротивления к 50Ω, то для приёма S9+50 dB (-23 dBm) нужен аттенюатор на 34 dB.

Соответственно, на 40 dB ниже уровня в -57 dBm окажется 3 µVrms сигнал (-97 dBm), и это огорчает. Чтобы вывести на этот хорошо слышимый уровень 1 µVrms сигнал (-107 dBm), нужно усиление в 10 dB. А лучше 20 dB, потому как чувствительность в доли µV лишней не будет.

Поскольку это всего лишь прикидки, без эфирных испытаний, лучше хотеть диапазона регулировки АРУ чуть побольше, -40+20 dB, или около того.

Было бы вообще замечательно, если бы такая регулировка осуществлялась автоматически, причём в одном каскаде. В рамках фобии местного автора к многочисленным крутилкам.

§1.3.3 УВЧ, объединённый с аттенюатором.

Пожалуй, есть такая схема, причём уже готовая. За авторством Wes Hayward (W7ZOI) и Jeff Damm (WA7MLH) «The Hybrid Cascode — A General Purpose AGC IF Amplifier». По сложившейся традиции, есть локальная копия.

Само собой, схему придётся адаптировать под имеющиеся транзисторы.

Выискивать вот именно такие никто не будет.

Есть также ряд соображений:

-

У конструкции с автономным питанием питающее напряжение меняется в значительных пределах (например, от 16 до 10 Вольт), что весьма сильно скажется на характеристиках каскада.

Видимо, есть смысл запитать каскад от стабилизатора.

Напряжение стабилизации более 9 V тут никак не получается. -

Из PDF файла становится понятно, что классическая каскодная схема с двумя полевыми транзисторами в таких условиях совершенно точно не окажется полезной, поэтому сразу смотрим на гибридные варианты.

-

Максимальное усиление каскада в «гибридном каскоде» зависит только от типа полевого транзистора, причём даже с наилучшим из них оказывается скромным. Видимо, тут нас ожидает квест.

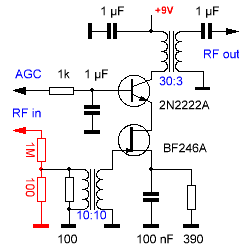

Каскад был отмакетирован вот таким образом, и подоткнут перед приёмным трактом Уивера:

До сих пор это было не особо важно, но с этого момента приходится учитывать конструкцию аттенюатора. Его начинка обозначена красным цветом, и ему впараллель полагается резистор 100Ω, дабы выполнялась концепция 50Ω-ной схемотехники. После чего аттенюация на пути от ГСС до УВЧ стала -86 dB.

Выход получился высокоомный, коэффициент трансформации 10:1 по виткам либо 100:1 по сопротивлению эмпирически установлен по максимуму сигнала в тракте, чем существенно отличается от данных оригинальной схемы.

Сигнал со вторичной обмотки подводится непосредственно к пинам X и Y мультиплексора детектора Тейло.

Сперва была предпринята попытка патриотично применить отечественный транзистор серии КП303, заземлив ему исток. Но даже в таком случае ток стока в режиме максимального усиления каскада был порядка mA, а усиление не превышало 14 dB. Этого показалось недостаточно.

У радиолюбителей популярен BF245, но в распае сыскался только BF246A. С заземлённым истоком он действительно даёт усиление ~24 dB, но при этом оба транзистора каскодной схемы ощутимо греются, потому как ток каскада составляет 20-30 mA.

Компромиссом может быть ток в 3-5 mA при усилении каскада ~20 dB, что и достигается рекомендованным статьёй резистором 390Ω в истоке. В такой минимальной конфигурации диоды в истоке избыточны.

Несмотря на значительно упростившуюся схемотехнику, работает каскад хорошо. Если менять напряжение на входе «AGC» в диапазоне 5-1 Вольт, усиление примерно линейно падает от +20 dB до аттенюации по меньшей мере в 40 dB. Глубина регулировки в 60 dB уже считается достойной, и по прикидкам, сделанным чуть раньше, нам её точно хватит, причём с запасом.

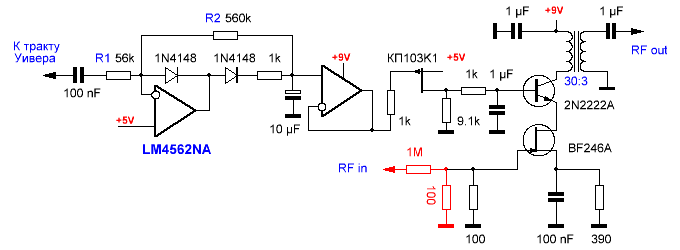

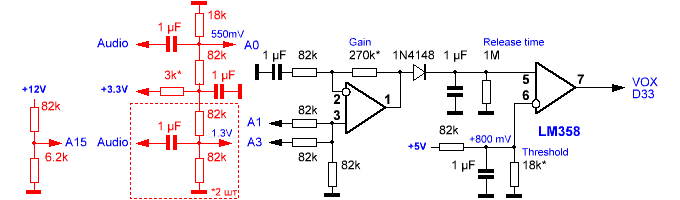

§1.3.3.1 Automatic Gain Control.

В самом простом варианте для преобразования силы звука на выходе тракта Тейло в управляющее напряжение AGC (АРУ по ВЧ) достаточно лишь однополупериодного прецизионного выпрямителя, лучше совмещённого с усилителем сигнала в R2/R1 раз. Вот как это соединяется с каскадом УВЧ:

Экзерсис на ОУ иначе называется инвертирующим пиковым детектором, и прямо в таком виде нарисован на стр. 291 книжки Пейтона и Волша «Аналоговая электроника на операционных усилителях».

При отсутствии входного сигнала на управляющем входе AGC присутствует потенциал +5V, что соответствует максимальному усилению каскада УВЧ. С возрастанием сигнала напряжение AGC уменьшается, вплоть до ухода УВЧ в аттенюацию.

К сожалению, при 9-вольтовом питании на имеющихся ОУ получить у них на выходе потенциал менее +2 V не удалось. Поэтому пришлось вернуться к более «сложной» схемотехнике, и сместить рабочую точку транзистора в УВЧ втыканием ему в исток пары диодов, чтобы в режиме большого сигнала он всё-таки надёжно закрывался, и служил аттенюатором на 40 dB.

Как меняется выходной сигнал от входного (смотреть на синий трейс):

Передаточная характеристика линейна от 0.1 до ~50 µVrms (от S1 до S9 в привычных делениях шкалы S-метра), а далее усиление +20 dB весьма быстро переходит в аттенюацию, с приращением ~1.5 dB по выходу на каждые дополнительные 10 dB входного сигнала.

В принципе, если не выходить за пределы уровня сигнала S9+50 dB, то в приёмном тракте вторая и третья гармоники остаются ниже сигнала на 60 dB, и даже столь простого формирователя AGC вполне достаточно.

Но красный трейс графика, выглядящий на фоне синего вообще идеально, намекает, что есть схемотехника лучше. Действительно, чтобы принимать без искажений сколь угодно громогласные сигналы, достаточно изыскать транзистор серии КП103 с любой буквой. Можно даже дешёвый, в пластике.

С виду вроде похоже на предыдущий вариант, но здесь пиковый детектор не управляет усилением каскада УВЧ напрямую, а всего лишь варьирует сопротивление p-канального полевого транзистора КП103. Соответственно, глубина регулировки АРУ тут намного больше, а потому и схемотехника УВЧ может быть проще (как видим, диоды в истоке УВЧ начисто отсутствуют).

Способность ОУ поддерживать режим «от шины до шины» больше не нужна, а усиление пикового детектора (теперь работающего с другой полярностью) подбирается под напряжение отсечки доставшегося полевого транзистора.

В этом варианте схемотехники мощность радиочастотного сигнала может превышать S9+60 dB, и даже более. Например, автор подавал 0.1 Vrms.

Какой вариант схемотехники выбрать, дело хозяйское.

Местному автору больше нравится кривулька красного цвета.

Но дефицит КП103 или его аналогов тоже не является помехой.

Вероятно, не надо обольщаться зафиксированным на графике сигналом в 0.1 µV, так как ухо услышит только то, что не ниже горизонтали -40 dB. На «цифру» это правило не распространяется.

Можно сформулировать мысль иначе.

Правильно адаптированный под диапазон приёмник при подключении полноразмерной антенны поднимает шумовую дорожку на 15-20 dB, в данном случае где-то с -80 до -60 dB. Но это в идеально чистом эфире за городом, который, по экспериментам местного автора, примерно на 20 dB «чище», чем в пригороде.

Потому услышать сигнал в доли микровольта есть шанс только в лесах и полях, а вот вблизи человейников всё вплоть до горизонтали -40 dB этого графика будет залито шумом, а потому чувствительность меньше микровольта вряд ли реализуется.

Теперь следует убедиться в отсутствии частотной избирательности системы АРУ. В полосе частот 300-2700 Hz, где АЧХ в полосе пропускания исходно горизонтальна, ограниченный системой АРУ сигнал на спектрограмме тоже должен быть горизонтален.

Действительно, никаких артефактов в полосе пропускания при сработавшей системе AGC не появляется, что говорит об отсутствии частотной дисперсии усиления в управляющем контуре системы.

§1.3.3.2 Динамический диапазон и чувствительность.

Из графиков примерно понятен динамический диапазон по сигналу: свыше 50 dB от S1 до S9 с линейным усилением, и не менее чем до S9+50 dB «под аттенюатором». Вопрос, насколько комфортно всё это слышно ухом.

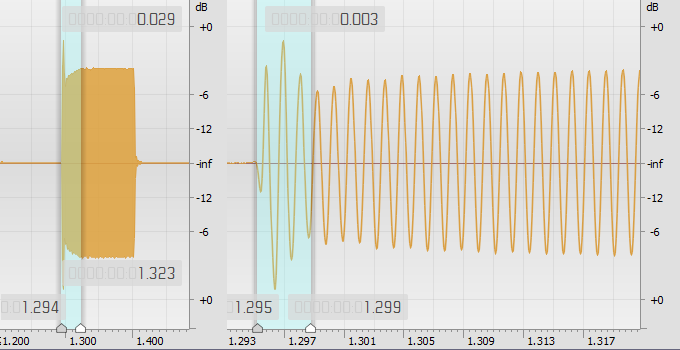

Бибиканье с уровнем ¼ µVrms прекрасно прослушивается, и на «водопаде» FLDIGI выглядит ярко:

Если бы это был сигнал «цифры», то его спокойно можно уронить ещё на 20 dB, и с ним всё равно можно будет работать. Потому как над шумами сигнал торчит на 30-35 dB, а более чем достаточно даже 10 dB.

Правда, пока эти рассуждения абстрагируются от шумов эфира.

При спектральных измерениях через SLR (Spectral Line Resolution), это будет близко к MDS (Minimum Detectable Signal). Стало быть, по стандарту SNR +12 dB (signal-to-noise ratio) чувствительность при прослушивании голоса уже оценочно получается не хуже 1 µV точно.

Если бибикающему сигналу дать силу и мощь, по ушам он не бьёт. Система AGC весьма быстро срабатывает, а «отпускает» её медленно.

На телеграфном сигнале (серия точек, 5 штук в секунду) ломового уровня (S9+20 dB) время срабатывания замерилось как 3 ms. Дальше уровень звука стабилизируется. Либо сразу (входной сигнал без плюсов), либо через перелой (сигнал с плюсами, инерционность сквозного тракта ~30 ms).

§1.3.3.3 Забитие сильным сигналом в канале.

Теперь закономерно возникает вопрос о сосуществовании двух сигналов одновременно, одного в доли микровольта, а второго «ломового» уровня, на грани срабатывания системы АРУ. Но поскольку местный автор не может засунуть в тракт сразу два разных сигнала, он сделал это через изврат.

Можно промодулировать сигнал ГСС по амплитуде, но с малым индексом модуляции (скажем, 1%), чтобы рядом с мощной несущей появились две слабые боковые, со сдвигом на частоту модуляции.

Нетрудно реализовать два варианта - раскрасим их в цвета трейсов:

- Frx=3700 kHz USB, FГСС=3700.9 kHz (100 µVrms), FAM=1 kHz 1%

- Frx=3700 kHz USB, FГСС=3690.9 kHz (100 µVrms), FAM=11 kHz 1%

С математикой всё довольно интересно.

В случае 1% АМ уровень несущей меньше, чем без модуляции, почти на 8 dB. А уровень боковой полосы должен быть ниже несущей АМ на 46 dB. Итого от 100 µVrms, выставленных на генераторе, в боковой полосе останется 0.2 µVrms, а в несущей АМ порядка 40 µVrms. Можно считать, что тракт ещё остаётся в линейном режиме, хотя при 40 µVrms система AGC уже начинает слегка скидывать усиление каскада УВЧ.

В обоих случаях в полосе пропускания приёмника получается присутствие верхней боковой (правая часть рисунка), в то время как большой сигнал (левая часть рисунка) либо присутствует, либо нет:

Из этого тройного спектра (серый трейс - шумовая дорожка, позволяющая пометить спуры фона) наглядно видно, что присутствие мощного сигнала в полосе пропускания приёмника, буквально на грани срабатывания системы АРУ, не сказывается на слышимости сигнала уровнем всего 0.2 µVrms. Что с сильным сигналом, что без него, слабый сигнал имеет одну и ту же амплитуду, «забитие» не случается.

Для других типов приёмных трактов местный автор такой красивой икебаны не наблюдал.

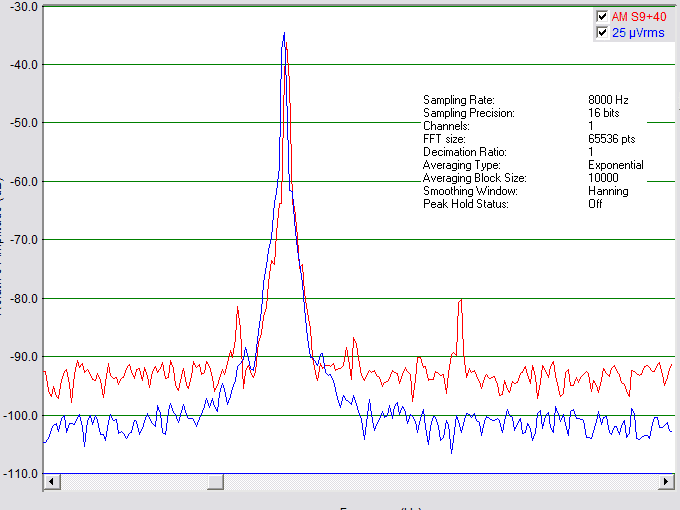

§1.3.3.4 Забитие по соседнему каналу.

Более интересный вопрос, что случится, если в соседнем канале возникнет мощная станция.

Видоизменим предыдущий эксперимент, и подадим целых 12.57 mVrms с генератора на вход приёмника. Но промоделируем несущую по амплитуде частотой 3 kHz, с глубиной модуляции 1%. Если настроиться приёмником так, чтобы несущую было слышно в районе 1 kHz по звуковой частоте, в канале выше и ниже будет присутствовать также килогерцовый сигнал, но амплитудой в 200 раз меньшей.

Далее математика такая.

На частоте несущей вследствие амплитудной модуляции её уровень упадёт с -25 dBm до -33 dBm, что составляет S9+40 dB по S-метру. Предположим, что мешающая станция проходит именно с таким уровнем.

В любом из соседних каналов мы увидим килогерцовый сигнал с уровнем на 46 dB ниже. Он эмулирует собой полезную станцию, слышимую на -79 dBm (S8), или 25 µVrms.

На графике ниже это трейс красного цвета. Подав несущую того же уровня на этой же частоте, но при отсутствии мешающей станции, получим трейс синего цвета:

Однако, уровень полезного сигнала в 25 µV великоват, но если уменьшить глубину модуляции до предела (ГСС позволяет выставить 0.1%), в боковой полосе останется 6 µVrms (S6). Но качественно картина не изменится:

Из данного эксперимента следует, что сигнал в соседнем канале (само собой, вменяемой мощности) тракту Уивера совершенно безразличен, так как содержимое соседних каналов отфильтровывается более чем на 80 dB. А вот УВЧ всё-таки подвержен забитию - уровень фонового шума подрос на 8 dB. Там сильно хочется видеть каскад с как можно большим динамическим диапазоном, хотя и сотворённого тоже достаточно.

§1.4 Нюансы «третьего метода».

Теперь, когда схемотехника тракта в целом устаканилась, тракт научился в АРУ и его нельзя перегрузить, можно посмотреть на тонкие эффекты.

§1.4.1 Инверсия спектра в тракте Уивера.

В тракте Уивера на самом деле случается много чего странного, так что при прорисовке спектров наблюдается несколько производных от исходного сигнала, гуляющих туда-сюда по всей полосе пропускания.

Потенциально это могут быть:

- Полезный сигнал.

- Инверсный сигнал.

Симметричен полезному относительно середины канала. - Разность полезного сигнала и частоты манипуляции.

- Гармоники полезного сигнала (вторая и третья).

- Разность инверсного сигнала и частоты манипуляции.

- Гармоники инверсного сигнала (вторая и третья).

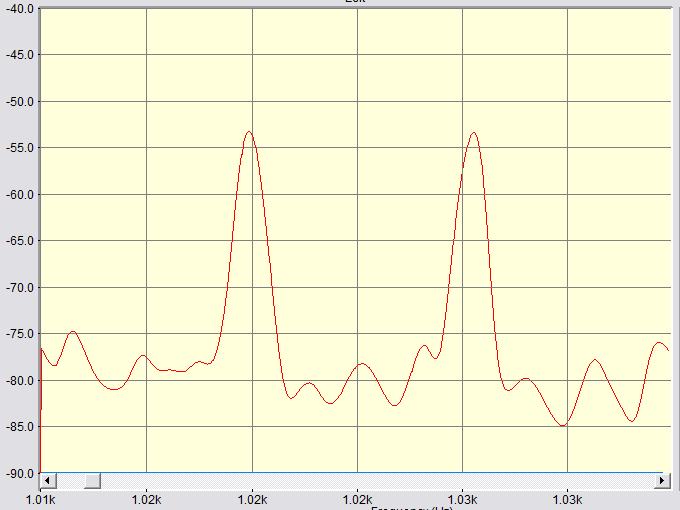

Перечисление произведено в порядке убывания амплитуд, и на практике удаётся наблюдать только три первых позиции, причём лишь на сильном сигнале. Чтобы зафиксировать этот зоопарк, придётся поизвращаться.

На картинке с линейной координатой по оси частот прорисованы полезный сигнал (верхние ветви трейсов) и «инверсный» (нижние ветви трейсов) в совокупности с разностным между полезным и частотой манипуляции (загибы вверх за пределами полосы пропускания) для режима USB на целевой частоте 3700 kHz. Сила сигнала 50 µVrms.

Ранее на подобных спектрах мы ничего такого не видели, потому как в процессе спектральных измерений с накоплением данных процедура «Peak Hold» сохраняет огибающую графика, а линии ниже огибающей пропадают. Пришлось снимать спектр по частям.

За каждый полупроход (слева до 1.5 kHz, либо справа до той же частоты) рисуется верхняя ветвь, вплоть до «дыры Уивера». И одновременно с ней этот же сигнал, но в инверсии, а потому по другую сторону «дыры Уивера». Два полупрохода сохраняются в отдельных трейсах, давая полную картину.

Инверсный сигнал, который в схеме Уивера должен компенсироваться в балансном модуляторе полностью, из-за неидеальности фазовращения и не идентичных AЧХ IQ каналов, подавлен более чем на 50 dB. Это не касается областей вблизи «дыры Уивера», а так же вне полосы пропускания.

В любительской литературе мало кто вообще фиксирует такие вещи, либо это сознательный обход неудобного момента. Пожалуй, сыщется только одна публикация - A 10m band Weaver receiver, где «инверсный сигнал Уивера» поименован уровнями ложного отклика (levels of spurious response), и честно показан на всех графиках.

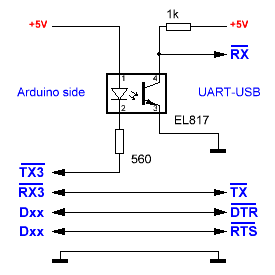

§1.4.2 Коммутация LSB / USB

В тракте Уивера при реализации фазовращателей на мультиплексорах с дешифратором, селекция LSB/USB осуществляется переключением сигналов на адресной шине S0 и S1 (надо поменять проводочки местами). Либо, что проще, достаточно перекинуть любой из этих проводочков между выходами триггера SN74HC175N (с прямого выхода на инверсный, либо наоборот).

Не стоит приставать с такими экзерсисами к каскадам, обслуживающим детектор Тейло. Тем более, что один из выходов триггера был подвергнут тонкому тюнингу подпайкой мелкого конденсатора с целью более лучшей балансировки. А вот в балансном модуляторе, работающим на весьма низкой частоте, подобная коммутация уже никак не навредит.

Организовать такую коммутацию можно на одном элементе «исключающее или». В SN74HC86N имеются четыре таких элемента, остальные три удобно использовать для коммутации приём-передача, останавливая триггеры чипа SN74HC175N и мультиплексор SN74HC4052N, а также переводя в спящий режим фильтры MAX7400.

Частота гетеродина при смене боковой полосы остаётся на том же самом месте, в середине канала. Но то, какой из пары сигналов (прямой либо инверсный) будет признан полезным, можно выбрать переворачиванием логического уровня на входе элемента «исключающее или».

Всё то же самое, что и на предыдущем спектре, но тут приёмник стоит в режиме LSB. Минимальный зазор между верхними и нижними ветвями трейсов в полосе пропускания приёмного тракта (исключая «дыру Уивера») составляет 56 dB, что несколько лучше, чем в режиме USB (там 54 dB).

К сожалению, балансировка во всём диапазоне частот нарушается. Так, на краях диапазона подавление «инверсного» сигнала Уивера хуже на ~10 dB.

Скорее всего, подавления «инверсного» сигнала Уивера даже и на 40 dB вполне достаточно. К примеру, динамический диапазон передачи в радиовещании и телевидении тоже 40 дБ. Думается, еле слышный фоновый звук, какой только возможен на TV/радио, никак не помешает разобрать громогласные вопли рекламы.

§1.4.3 О пользе внешнего тактирования MAX7400

Поскольку для перестройки железяки по диапазону всё равно потребуется синтезатор, а даже самый простой модуль синтеза трёхканальный, есть смысл внутреннее тактирование чипов MAX7400 заменить внешним. В таком случае частоту среза LPF в тракте Уивера можно задавать произвольно, тем самым варьируя полосу пропускания приёмного тракта.

Далее логично частоту манипуляции балансного модулятора также задавать модулем синтеза, обретя полезную возможность перемещать центр полосы пропускания по ширине канала. Правда, по даташиту модуль синтеза работает, начиная от 8 kHz, но с правильной библиотекой - от четырёх.

Но синхронно с частотой манипуляции балансного модулятора ещё придётся двигать и частоту гетеродина, попутно умножая её на четыре, причём со сдвигом относительно сетки.

Чтобы не сильно путаться в математике, проще всё это делать ардуиной, указывая ей частоты нижнего и верхнего края полосы пропускания, а уж всеми тремя частотами под эти данные пускай она командует сама.

Местный автор ровно так и поступил.

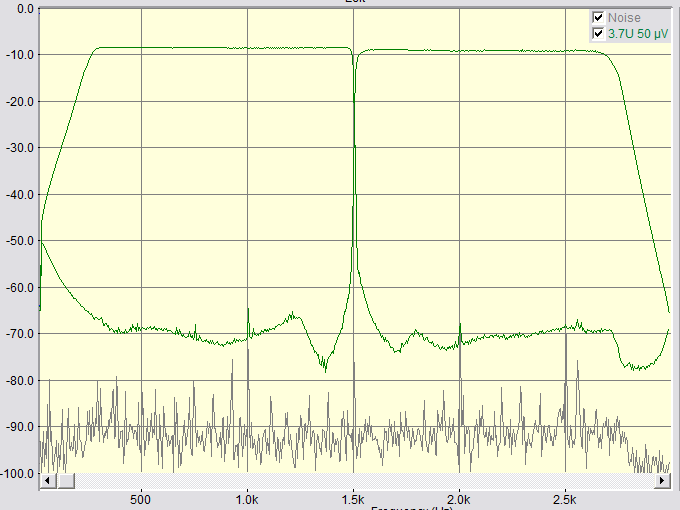

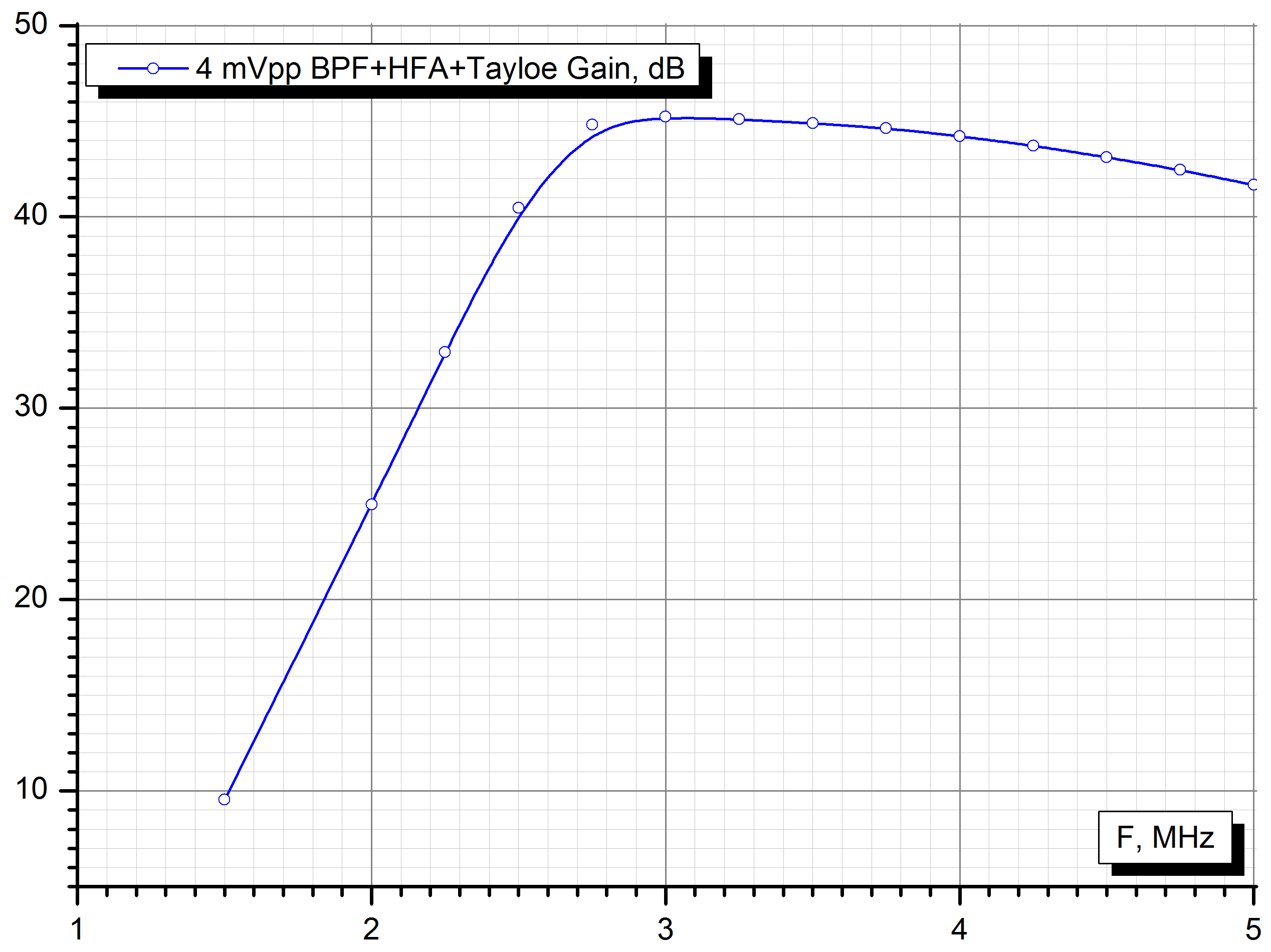

Теперь, если заставить ГСС свиппировать от 3700 до 3703 kHz за 200 ms, что на «водопаде» FLDIGI просто сливается в одно сплошное жёлтое поле, а приёмнику назначить полосу пропускания 1400-1800 Hz по низкой частоте в USB, то можно наглядно увидеть АЧХ его приёмного тракта в этом режиме:

Несмотря на значительный уровень сигнала в 50 µVrms, полоса приёма по уровням -6 и -60 dB, обычно принятым в радиолюбительской практике, зафиксирована как 1388 - 1812 и 1318 - 1881 Hz соответственно, что даёт коэффициент прямоугольности фильтра селективности ~1.33. Он неплох.

Если назначить встречу на частоте 3701.5 kHz, то есть по центру левой створки «окна Уивера», в какой-нибудь столь любимой местным автором «медленной» моде OLIVIA 125/32, то даже весьма мощные станции по соседству мешать не будут (сигнала S9 за пределами «окна» мы не видим).

То есть тракт Уивера сам по себе способен работать весьма узкополосным фильтром, никак не реагируя системой АРУ на то, что осталось вне полосы пропускания. Расстраивает только наличие «дыры Уивера», заставляющей устанавливать полосу для «цифры» вдвое шире, чем в реальности нужно.

§1.5 УНЧ для динамика.

Если железяка претендует на портативность, скорее всего, оборудована она будет тангентой. Концепция удобная, но динамик внутри тангенты не очень эффективный, и обычно малочувствительный.

С другой стороны, ресурсов у портативной конструкции на раскачку такого не самого удачного динамика нет, так что громко орать он заведомо не будет. Но громкоговорящий приём должен получиться.

Местный автор взял готовую тангенту от УКВ радийки, и протестировал её на предмет звучания на разной подводимой мощности. Какие бы там Ватты не были нарисованы на динамике, разборчиво он разговаривает при подводимой мощности не более ¼ Ватта. При ⅓ Ватта уже имеют место быть вибрации и резонансы, если не держать корпус тангенты в кулаке.

Речь здесь, естественно, про электрическую мощность. Между контактами штырька тангенты омметр видит что-то около 9 Ω (восьмиомный динамик и классические китайские тонюсенькие провода шнура), и на синусоидальном сигнале осциллограф демонстрирует 4.5-5 V от пика до пика.

В принципе, это логично - радейка с 7-вольтовым аккумулятором примерно столько на выходе и даёт. Запас по мощности китайцам неведом.

Исходя из таких наблюдений, местный автор не увидел смысла закладывать в конструкцию мощный усилитель, более вот этой четверти Ватта. Хороший большой среднечастотный динамик, подключенный на манер выносного оборудования, и на такой мощности накажет уши.

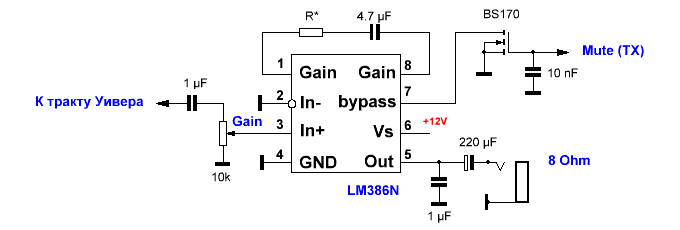

Если правильно понимать вводные данные, то вот такое решение не должно шокировать своей убогостью:

Если усиление чипа LM386N сделать минимальным, не подключая между пинами 1 и 8 ничего, то максимальный сигнал на выходе приёмного тракта как раз соответствует 200 mW на 9-омной нагрузке, и звучит это дело замечательно. Но тогда микровольтный сигнал слышно тихо.

С конденсатором на пинах 1-8 такая же мощность развивается на входном сигнале примерно 7.5 µVrms, а в районе 15 µVrms и при 8 Vpp на нагрузке начинается клиппирование. Так что примерно с S6 уже приходится убавлять звук крутилкой.

По идее, тут напрашивается ещё и локальная АРУ по НЧ.

Отключать усилитель во время передачи даташит LM386N советует по восьмой ноге, но может возникнуть возбуд. Местный автор для отключения усилителя использовал седьмую ногу. Чтобы конденсатор на восьмой ноге не переполюсовывался, оный выбран керамическим, того номинала, что был в доступе. Так-то там по даташиту 10 µF.

Несмотря на всю примитивность чипа, если от него не хотеть слишком многого, звучит он хорошо. Человечьим голосом разговаривает ясно и чётко.

§1.6 Диапазонный фильтр.

Ранее уже отмечалась способность детектора Тейло работать на гармониках гетеродина, причём наибольшую опасность представляет третья гармоника. Да, антенный фильтр как-то ослабит последствия, но и не так чтобы сильно. Есть смысл поставить LPF ещё и по входу приёмного тракта, чтобы тем самым повысить порядок фильтра.

С учётом же вакханалии, творимой в эфире скверно спроектированными преобразователями китайских блоков питания, а особенно драйверов лампочек, в которых экономят на всём, неплохо бы также отфильтровывать частоты ниже рабочих.

То есть фильтр должен быть полосовым.

По идее, сильно приветствуется более крутой правый скат.

Степень необходимой тщательности фильтрации лучше отценить вот по такой табличке частот радиовещательных КВ диапазонов, три из которых (90,75,60 м.) напрямую попадают в полосу пропускания приёмного тракта, являясь целевыми, 49 и 41 м. не мешают никаким образом, а остальные в принципе могут быть приняты на нечётных гармониках гетеродина, то есть нежелательны.

| Band | F1⇔F2, MHz | (F1⇔F2)/3, MHz | (F1⇔F2)/5, MHz | (F1⇔F2)/7, MHz |

| 11 | 25.60-26.10 | 8.53-8.70 | 5.12-5.22 | 3.66-3.73 |

| 13 | 21.45-21.85 | 7.15-7.28 | 4.29-4.37 | 3.06-3.12 |

| 15 | 18.90-19.02 | 6.30-6.34 | 3.78-3.80 | 2.70-2.72 |

| 16 | 17.55-18.05 | 5.85-6.02 | 3.51-3.61 | 2.51-2.58 |

| 19 | 15.10-15.60 | 5.03-5.20 | 3.02-3.12 | 2.16-2.23 |

| 22 | 13.50-13.87 | 4.50-4.62 | 2.70-2.77 | 1.93-1.98 |

| 25 | 11.60-12.10 | 3.87-4.03 | 2.32-2.42 | 1.66-1.73 |

| 31 | 09.40-09.99 | 3.13-3.33 | 1.88-2.00 | 1.34-1.43 |

| 41 | 07.20-07.50 | 2.40-2.50 | 1.44-1.50 | 1.03-1.07 |

| 49 | 05.85-06.35 | 1.95-2.12 | 1.17-1.27 | 0.84-0.91 |

| 60 | 04.75-05.06 | 1.58-1.69 | 0.95-1.01 | 0.68-0.72 |

| 75 | 03.90-04.00 | 1.30-1.33 | 0.78-0.80 | 0.55-0.57 |

| 90 | 03.20-03.40 | 1.07-1.13 | 0.64-0.68 | 0.46-0.49 |

Частоты приёма на гармониках гетеродина по шкале приёмника выделены цветом. Диапазон перестройки принят как 3.0-5.0 MHz.

Теперь оценим, что получится, предполагая в качестве антенного фильтра стандартный Чебышевский пятого порядка на частоту среза 5.8 MHz с неравномерностью в полосе пропускания 0.5 dB. И отдельный полосовой фильтр приёмника не более 4 порядка, потому как четырёх катушечек уже достаточно, больше не хочется. Пусть он тоже будет чебышевский, с теми же параметрами. Нижняя частота среза - 2.5 MHz.

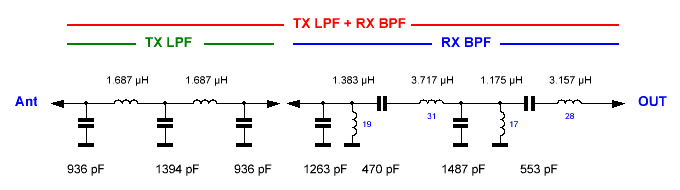

Для вызнавания номиналов LC пригодны программа Elsie the filter design, либо онлайн-калькулятор, с которым работать намного проще. Совокупная схема с расчётными значениями номиналов:

Расчётная АЧХ каждого из фильтров, а также суммарная, таковы:

- Зелёный трейс - АЧХ антенного фильтра гармоник передатчика.

- Синий трейс - АЧХ полосового фильтра приёмника.

- Красный трейс - их суммарная АЧХ.

Безусловно, в реальной жизни красный трейс не уйдёт на -120 dB, потому как для этого понадобится отдельный секционированный железный кирпич. Но в целом ясно, что радиовещание в диапазонах 31 и 25 м. будет унижено где-то на 60 dB, а более высокочатотные диапазоны и того больше.

Также совершенно очевидно, что стандартного фильтра гармоник на выходе передатчика на двух катушечках и трёх емкостях будет явно недостаточно.

§1.7 Печатная плата приёмного тракта.

Самое сложное - взять и нарезать шайбы из какого-нибудь диэлектрика под ферритовые и карбонильные кольца для катушек и ВЧ трансформаторов. Толщиной хотя бы мм, а лучше два.

Печатная плата разводится под формат имеющегося корпуса. Тут размеры получились 80*150 мм, что позволяет закупаться стеклотекстолитом на Алиэкспрессе - там один из стандартных размеров 100*150 мм.

Документация (LAY6 с номиналами деталей).

В верхней части платы размещён кусок передающего тракта - антенный фильтр и КСВ-метр, потому как передатчик завсегда габаритнее приёмника, и на его печатной плате (тех же размеров) места под такие штуки может не хватить. Ну и просто удобно, когда все катушечки конструкции обитают в одном месте.

В топологии печатной платы учтена возможность реализации того или иного варианта AGC из числа двух рассмотренных (с p-канальным полевым транзистором серии КП103, либо без него).

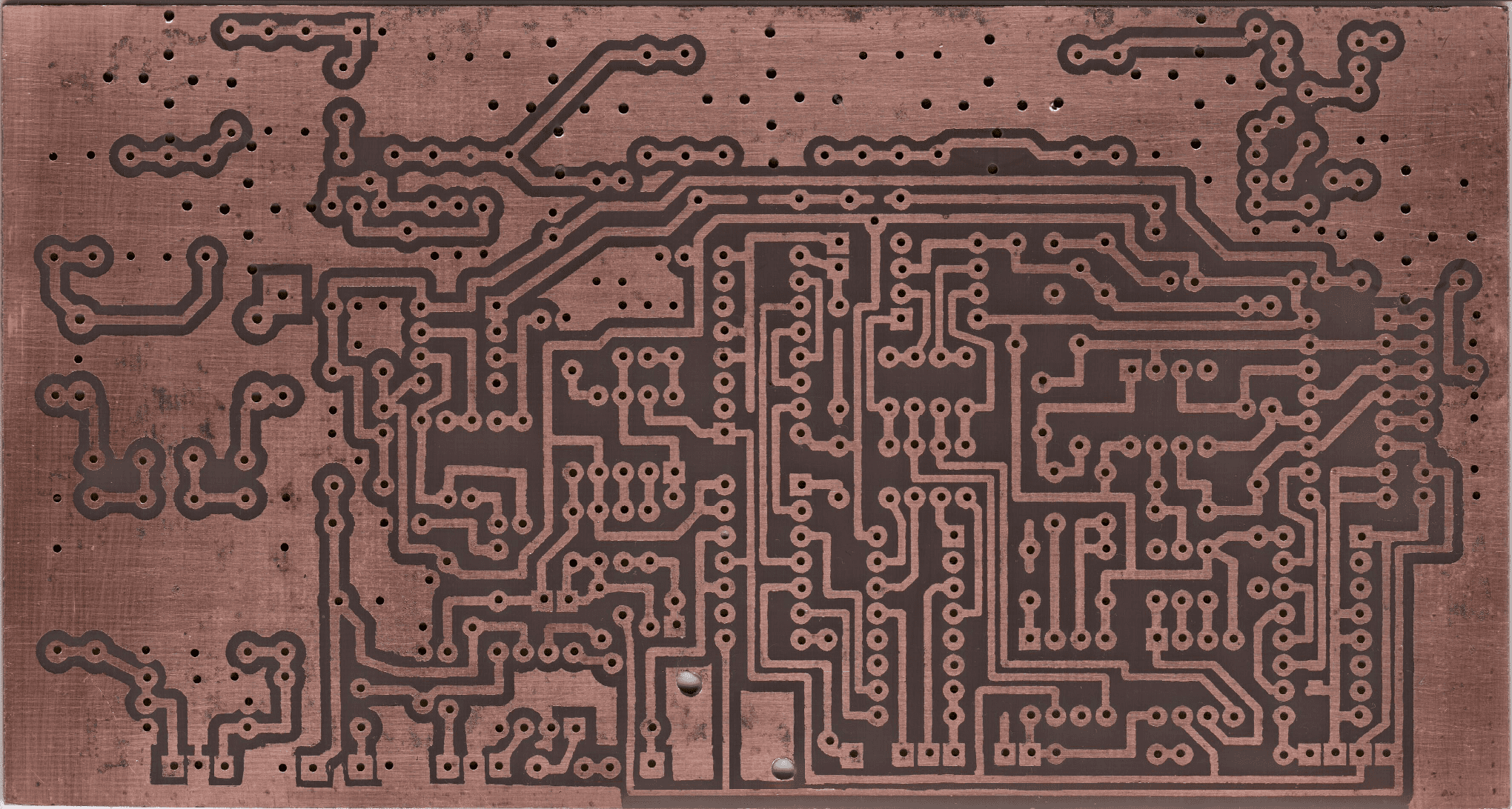

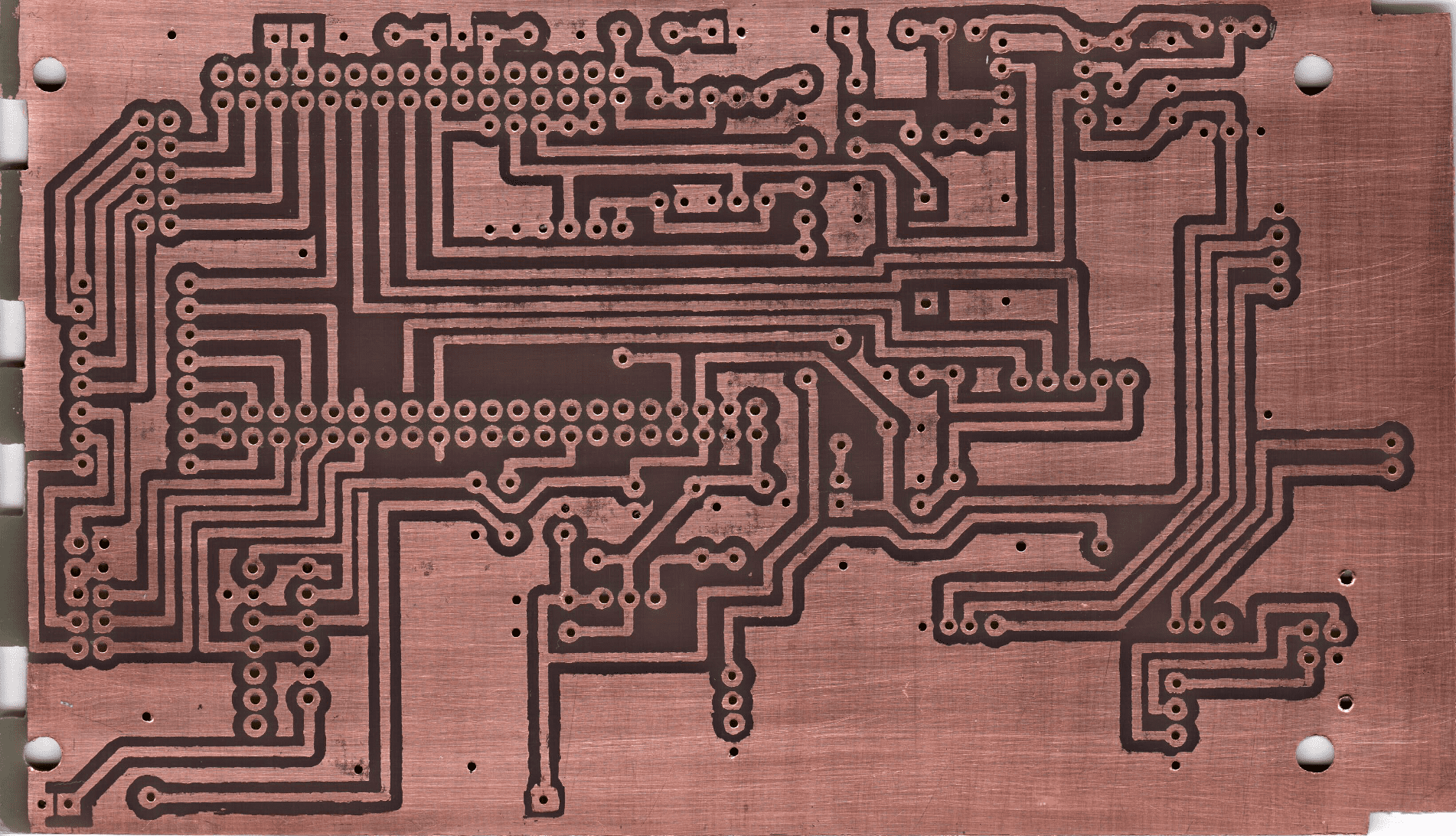

Дорожки печатной платы в результате применения технологии «лазерного утюга» далеки от индустриального стандарта, слой расплавленного тонера явно протравливается:

По всей видимости, для наших радиолюбительских делишек современный стеклотекстолит с толщиной медного слоя 18 мкм не очень подходит. А вот грубый советский (там 45 мкм) был бы идеален.

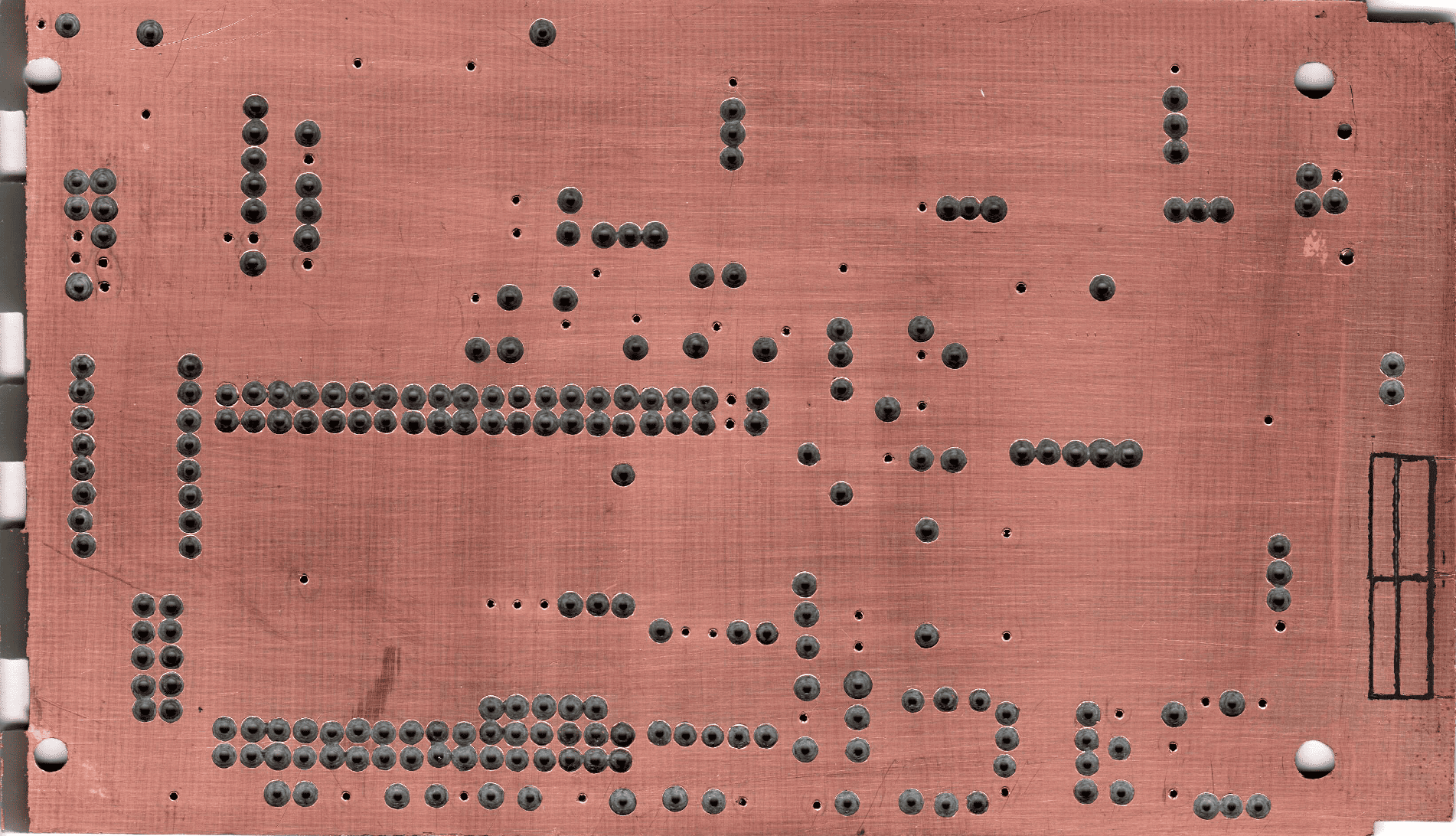

Со стороны земляного полигона всё чинно:

Фотка полезна для контроля качества - в некоторых углублениях видна размазанная медь, что служит поводом провернуть в этих лунках сверло пару раз просто руками.

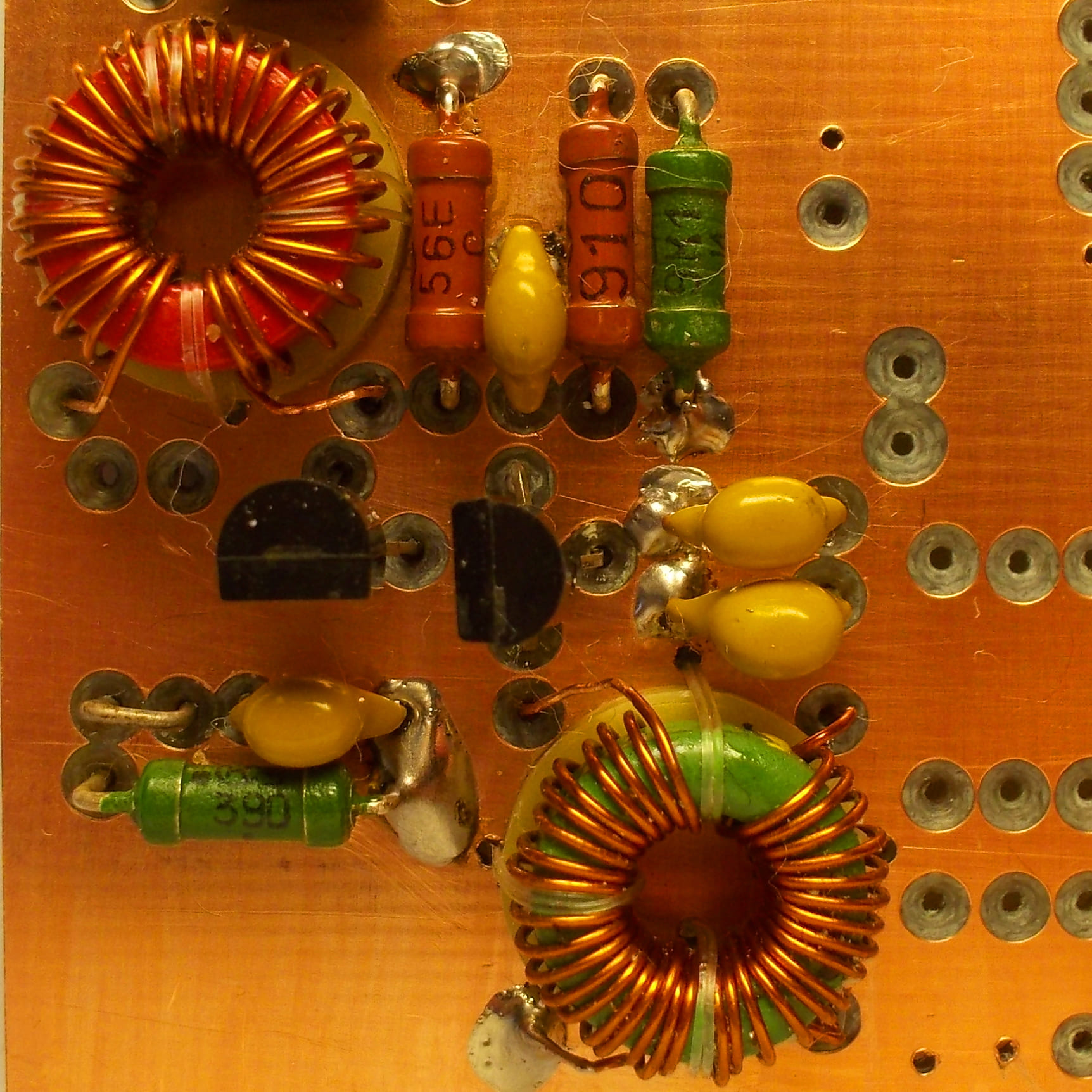

§1.7.1 Набивка платы детальками.

Хотя у местного автора уже есть макет на брутальной жестянке, с которого детальки можно перенести на плату, сразу получив рабочую конструкцию, на самом деле не все цепи и каскады отмакетированы.

По ходу набивки платы детальками имеет смысл фиксировать некоторые характеристики монтируемых каскадов, чтобы лучше понимать их работу.

В частности, мало что можно сказать о «Band Pass Filter» - посчитать его по каким-то формулам из Интернета это одно, но что получится на практике?

§1.7.1.1 Band-pass filter 3-5 MHz.

Мотать катушки фильтра лучше всего на карбонильных кольцах T37-2. При диаметре проволоки 0.4 мм на таком кольце вмещается не менее 35 витков, чего вполне хватает для реализации индуктивностей до 4 µH.